重要無形文化財に指定されている河東節

河東節(かとうぶし)は国の重要無形文化財にも団体総合指定されている江戸浄瑠璃の代表的な流派のひとつ。創設されたのは1717年のこと。半太夫節の創始者として知られる江戸半太夫(えどはんだゆう)のもとで修行した江戸太夫河東が十寸見河東(ますみかとう)を名乗って創始したものだ。力強い音と、いなせな語り口は、江戸の庶民に広く愛された。

能や狂言などの芸は京都や大阪、つまり上方で生まれて育ってきた芸能だ。上方では義太夫節とともに一中節という音楽が生まれ、江戸に入ってきた。その流れから常磐津節のような音楽が数多く生まれていく。そして江戸生まれ、江戸育ちの人たちが、江戸に合う浄瑠璃を作った。それが河東節なのだという。河東節三味線の特徴は高い音を多用すること。能などの音楽は「低い音」が基本とされたが、河東節は高い音を響かせるのだ。

高音を響かせる江戸浄瑠璃

「音階のようなものは、甲(カン)、乙(オツ)と表現されました。甲は高い音、乙は低い音。上方の音楽は乙がいいものとされたんです。だから、乙なものという表現があるんですね。ところが、江戸の音楽は高い音が多い。それは武蔵野の野原から作り出した新しい音楽。人がどんどん流入してきて、高い音、高い声でないと通らなかったんですね」古曲会の竹内さんはこう話をしてくれた。

江戸の賑わいの中で人々の感情によく響く音、まさに江戸っ子たちに愛された音楽だ。

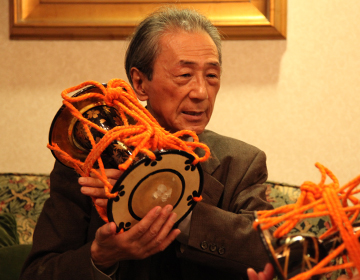

上方の義太夫節は太棹の三味線を使い、清元節は中棹、そして河東節では細棹の三味線を使う。撥を見せてもらうと、薄く少し先端に弾力があるものだった。河東節三味線で重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定されている山彦千子さんには、実際に、一音一音を聞かせていただくことができた。

「弦を下から撥ですくうように弾く方法も河東節の特徴ですね。少し高くもちあげて、響かせるんです。それから「はぉー」と掛け声をかける、これも特徴」

山彦さんに歌舞伎「助六」の一節を演奏していただくと、その華やかな音が心地よく響いた。

体験してわかる繊細な動き

山彦さんに音の調子を合わせる、いわばチューニングについて聞く。演奏前に棹の糸巻きをキュッキュッと何度も閉めたり緩めたりする作業だ。山彦さんも実際に、何度か弦の調子を整えていた。

「絹糸なので弦の調子は舞台でライトがあたっても、微妙に音が変わってくる。緩んでくるときもある。だから舞台でも整えるものなんですよ」と山彦さん。舞台上でチューニングができないときは、棹にあてる指の位置を微妙に変えるのだという。耳もさることながら、指先の繊細さも要求されるのが三味線なのだ。その難しさを中田は存分に体感することになる。

右の太ももに三味線を載せ、右手でバチを握る。小指だけをバチの裏側に回すのでほとんど力の入らない握り方だ。

「それで右肘をテコの支点にして、糸を叩くんです」と指導を受けるが、三本の糸のうち真ん中の糸がうまく叩けない。そしてもちろん演奏中は、左手はつねに動かさなければいけない。難しさをあらためて感じるが、最後には「やっぱり、実際に触れて音が出ると嬉しいですね」と中田。山彦さんも「そうでしょう」と笑って応えてくれた。

三味線と一言で言っても、流派や地域によって表現も音も大きく異なる。邦楽の奥深さにまたひとつ触れることができた。