8歳で初舞台を踏む

「能の囃子方はお客さんに見える場所に座っているから、隙があるとお客さんにわかってしまうんですよ。」

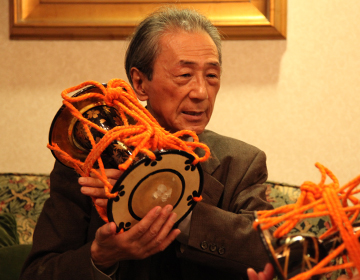

そう話すのは、能楽囃子大鼓方の亀井忠雄さん。江戸時代から続く葛野(かどの)流の名手亀井俊雄のもとに生まれ、5歳のころからその父にてほどきを受けた。

「小さいころに父の演奏を見て単純にすごいと思った。稽古をつけてもらっても、細かいことは一切教えてくれないんですよ。決して理屈は言わない。一言、“大きく”や“うん”で終わり。体で教えてくた。皮膚感みたいなものでした。」

重要無形文化財保持者の認定を受けている父と、当時葛野流の宗家預かりであった川崎九淵に師事し、8歳のときに初舞台を踏んだ。そして、小学校3年生の時にはすでにこの道を進もうと決心したという。

「戦後の全てが貧しかった時代でした。それでもこの道に行こうと思いました。それだけのものが背中を押したということです。」

父と同じ重要無形文化財保持者になる

亀井さんは能楽囃子のなかで大鼓を専門にする。お父さまと同じく2002年に重要無形文化財保持者の認定を受けた。長年の経験を積んでもなお、「大鼓は大変です」と話す。最初に言ったように能楽の囃子方はお客さんから見える舞台の上に座っている。表情まですべてが伝わってしまう。シテ方が舞い、地謡が歌を響かせるなかで、大鼓方もまた全身をつかって音楽を表現しなくてはいけない。

「鼓は裸同然。芝居のなかでも素。本当の素ですよ。身体を舞台にもっていって、何とか音をつないでいく。舞台ではみんなそういうふうに力を合わせている」と亀井さんは話す。

小鼓、大鼓、太鼓、地謡、役者その全てが調和しなくては能楽そのものの世界がそこに浮かび上がってこない。大鼓は囃子方の中で合図を出す役割もある。能楽の独特な空気を持った世界を現出させる重要な要素を担うのだ。

「三地」という基本を奏でる。

お稽古を見学させていただく。亀井さんが先生として唄と小鼓の音を受け持ち、息子の亀井広忠さんが大鼓を打つ。「ヨー」という掛け声と乾いた大鼓の音が、亀井さんの唄に合わせて美しく響く。

「もしよろしければ打ってみますか」と言われ中田も大鼓を持たせてもらうことになった。囃子方の基本的な手組である「三地(みつじ)」と呼ばれる演奏を教えていただく。

「打ち音」「掛け声」「コミ(音のない“間”)」を組み合わせた演奏だ。いざ、中田が大鼓を脇に抱えて、右手を打ち付けるが、どうしても鈍い音しか出ない。

「手首のスナップを効かせるといい音が出るんです。悪い音のときは、手も痛いですよ」と亀井さんからアドバイスを受ける。しばらくすると、ピシっとした緊張感のある音が響く。「今のはすごくいい」と笑ってほめてくれた。

動作のひとつも美しく。

音がよくなってくれば、続いては「見た目」。「格好がいいことも打ち手としてはとても大事なことです」といい、アドバイスをくれる。

右腕は肩の高さよりもちょっとだけ低く、真横ではなく斜め前に出す。そこから大鼓を打つ。その腕の動きひとつで、打つ前から緊張感のようなものが漂い、独特の間を作り出すようだった。お稽古が終わり、中田が手のひらを見ると真っ赤になっていた。「これは痛いですね。確かに手が痛くなるってお話していたのがわかりました」と、笑いながらと赤い手を眺める。

背筋をのばして大鼓を打ち、掛け声をかける。能舞台の上で繰り広げられる掛け合いの基礎の基礎を知ることができた。

この旅を続けていくにあたって、亀井さんは「これからも素晴らしいものを見てください。世界に通じる日本のものを見出してください」そう話してくれた。