寺子屋の広まりとともに隆盛した江戸筆

筆そのものが日本に伝わったのは600年ごろのことだといわれている。日本書紀に「紙と墨の製法を招来した」との記述がある。それをもって筆も伝来したとされている。その後は仏教や書画といった文化の発達とともに、より良い筆が考えられともに発展していった。

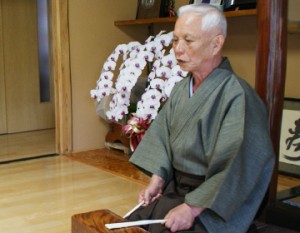

亀井正文さんが作っているのは、江戸筆。一般に終筆がきれいに出るといわれているのが江戸筆だ。その起源は江戸中期。寺子屋が江戸の街にたくさん作られたのがきっかけで、江戸での筆製作が盛んになっていったのだ。そのころからの伝統技法を受け継ぎ、亀井さんは現在でも江戸筆を作り続けている。

細かな希望をかなえる江戸筆

江戸筆の特徴は、すべてひとりで作るということころにある。そのため、お客さんつまり使う人の思いにぴったりとそう筆を作り出すことができるのだ。亀井さんは「その書道家にあった筆を作るためには、自分の好き嫌いは言っていられないです。今は筆を使う人にデジカメで写真を撮ってもらって、ここを直したいというものを送ってもらうんです。それを見て、固さ、太さなどそれに合う筆を作っていく」という。

プロトタイプのような筆先を作っておき、そこにオーダーに合わせて違う毛を混ぜ込んで最終的な筆を仕上げていく。だから1000種類の筆を作るといっても過言ではないのだという。それを聞いて中田は「書道の医者みたいですね」と言った。写真を見て、直したいところを聞く。それに従って、筆という薬を処方するようだと。「たしかにそうですね。データベースはもう何万件も集まっています。それに合わせるのが職人の仕事だと思っています」

熟練の技が導き出す最良の道具

亀井さんが羊毛の毛の束を中田に渡す。「あ、わかった、余分な毛を取っていく作業ですよね。広島で体験しました。大変なんですよね…」と中田が言うと「江戸筆では手ではなく道具を使って穂先を作るんです」と亀井さんは言う。

先出造りといって、金櫛で毛の束を梳いて逆毛などのいらない毛を取り出していくのだ。ただし亀井さんは櫛の代わりに小刀を使う。そっと毛の束にあててスッスッとなでていく。それを繰り返すことで筆の命といわれる穂先ができあがるのだ。

あぐらをかいた太ももの上に毛の束を乗せて中田も挑戦するが、「ちょっと見てみてください」と亀井さんは自分の太ももを指差す。何が中田と違うのかというと角度。亀井さんの太ももは床と平行になり平らになっているのだ。そうしないと毛先がうまく揃わないという。ただし「ピタッと平らになるまで3年かかる」。基本の動作が仕事を大きく左右する。

職人が江戸筆にかける情熱

職人の作業は感じることと亀井さんがいうが、素材、製法ともに研究に余念がない。顕微鏡で硯の細かな表面を見る、筆を見て繊維のまとまりや流れを調べる。こうした長年の経験が最良の筆を作り出しているのだ。その筆を使って書道家は書を残す。江戸筆にそそぎこむ熱意が、お話をしているそばから伝わってきた。