秀衡椀は秀衡塗りの原点

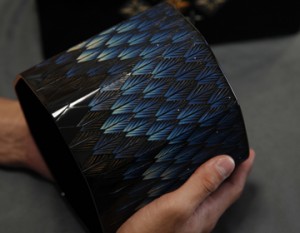

岩手県の漆器というと「秀衡塗り」が有名だ。名前のとおり藤原の秀衡の時代に作られたといわれ、この地方の漆と金をふんだんに使った漆器で平泉の黄金文化を象徴するもののひとつでもある。

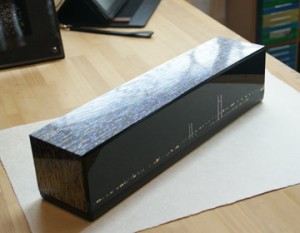

漆器の塗師として長年活躍してきた及川守男さんの工房兼ご自宅におじゃました。ご自宅にはさまざまな漆器が置かれている。そのなかにも秀衡塗りといわれるものがたくさんあった。そのなかから及川さんが出してくれたのがある組み椀、一汁一菜のための3つの椀がひと組になったものだ。これは及川さんが復元した「秀衡椀」。

名前こそ似ているが、実は現在の秀衡塗りの原点になったといわれるのが秀衡椀なのだという。凛とした形と見事な模様、ぽってりと厚みのある漆。見ているだけでも心がひきしまる。

家業の漆器作りを継ぐ

及川さんが生まれたのは岩手県の増沢地区というところ。古くから木工が盛んで、明治に入り産業としての漆器増沢塗が確立された。実は古くから秀衡椀を作り続けてきた地域でもあったと考えられており、民藝運動でも有名な柳宗悦らによって秀衡椀の調査がなされた。当時、増沢塗は日常の器として無地が基本だったが、その一方で、秀衡椀の特徴である金箔や文様を取り入れて「秀衡塗り」を復元したという経緯があるのだ。

及川さんは「漆器は山村で手仕事の楽しみ」だったという。「ものづくりが好きな地域で、みんなが増沢塗に携わっていました。増沢塗は漆をふんだんに使い、回数を多く塗った丈夫な漆器。あまり広く販売せずに使う人に直接販売したものでした」と話す。

現在では定番になっている優美な模様の秀衡塗りは大正に入ってから量産されたものだそうだ。増沢地区は現在ではダムになってしまい、及川さんが増沢塗最後の職人となっている。

漆は高級品でなく生活のもの

スタッフのひとりが「漆はやっぱり高級品という感じがする」というと、「そう考えられちゃうと困るんです…」と及川さん。及川さんも現在では、秀衡塗り作りではなく増沢椀を作ることにしているのだという。つまりより実用としての漆器づくりに戻ったということ。

「漆は決して高級品じゃないんですよ。自然の恵みをいただいているだけ」。漆は生活の道具だから使いやすさが大事だと及川さんはいう。そこで「実は一番困るのは、作家気分でものを作っている人が多いことですね。職人と作家はまったく違うんですよ。職人はいいものを、量も多く作ないといけない、それが基本です」と、自分たち漆芸の分野にも警鐘を鳴らしていた。

生活日用品として漆器を取り入れる。漆は何回でも修理がきくものなので、ときには売ってから10年、20年たってから修理に帰ってくる漆器もいるという。それはつまり「使い続けてくれている」ということの証だ。

「そういう仕事をすれば食べていける。だから顔の見える人に売り続けていきたい。そうしてつながっていられたらすごくうれしい」。そう及川さんは職人としての気持ちを打ち明けてくれた。