祭りを灯す提灯

明治28年創業以来、伝統的な技術を守り、多種にわたる提灯を製造・販売している門田提灯店にお邪魔した。

提灯が家庭用の照明具として庶民に定着したのは江戸時代始め。当時、外出時の携帯用の明かりとしても使われていたが、文明・技術の進歩で照明器具としての需要は低下、しかし今でも商店の看板として使用したり、祭事に多く用いられている。

提灯の専門店に伝わる技術

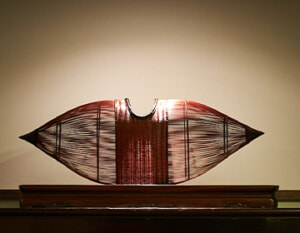

提灯づくりは、型を組んで骨を巻くことから始まる。骨巻きが済んだら、甘より糸を縦に張り、骨にのりをつけて、手漉き和紙を貼る。上下の丸みにそって剃刀(かみそり)で余分なところを切り取ったら、白張り提灯ができあがり。そこから、家紋や文字・色付けといった装飾をして、完成する。

中田も和紙を張る作業や白提灯に文字を書く作業をさせてもらった。

球体に和紙を貼り、形に合わせて切り取る作業は思うよりも難しく、中田も苦戦。横骨に和紙を貼ったら、半乾きのうちに提灯から、木型をゆっくりと抜いていく、このタイミングも乾いてしまうと破けてしまうなどするので重要だ。文字を書く作業も、球体に書くためコツが必要で、習字のようには書けないらしい。

提灯作りを体験する

門田提灯店は、福岡・博多の地で四代続く老舗である。大宰府天満宮にかかる大提灯や博多祇園山笠、どんたく等で使う祭り提灯、店舗用の看板提灯や盆提灯など、大小さまざまな提灯を、製作から文字・家紋入れに至るまでひとつひとつ手作業で作っている。3代目敏郎さんは、提灯づくりの研究にも熱心で、和紙の代わりにビニールをつかった提灯や、骨になる竹の代わりに針金に紙を巻いたものも考案するなど、時代に合わせて提灯のづくりの伝統を継承している。

ちなみにつかう和紙によもこだわりがあって、実は、門田提灯店では、中田が佐賀でお邪魔した「名尾和紙」のものだけを使っているそうだ。和紙を作り、その和紙でできた提灯に触れる。はからずとも、中田の旅がつながった。