創業約230年の老舗足袋屋

安永年間(1772~81年)に初代・福島美代吉が東京・三田に装束仕立屋を創業。1849年に現在の新富町に移転し、約230以上営業を続けている老舗足袋屋が大野屋總本店だ。現在でも多くの歌舞伎役者、能楽師や舞踏家に支持されているが、そのわけは「新富形」という大野屋が作り出した足袋にある。

役者に愛される足袋「新富形」

新富形とは、足袋の底の部分を狭く取り、つま先をふっくらと丸く仕上げた足袋。そうすることで、足が細く、小さく、そしてきれいに見えるのだ。だから見せることを仕事とする役者さんたちに愛されているというわけ。

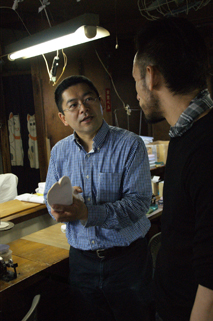

「特に、女形の役者さんは、毎日足袋を履き替える方もいます。だから50足、60足と注文してくれる方もいらっしゃるんです」そうお話をしてくれるのは、七代目の福島茂雄さん。

和装の少なくなった現在は、歌舞伎などの伝統芸能のお客さんが多いという。新富形を現在でも役者たちは愛しているのだ。店の奥にはオーダーメイド用の足型が残っている。その数は膨大な量だ。

10枚の布で一足分

足袋といわれれば、どういうものかはわかる。しかし、それがどのようにできている、どのようにして作られるのかまで知っている人は少ないのではないだろうか。そこで質問。足袋は何枚の布で作られているでしょうか。

答えは10枚…と偉そうに言っているが、取材スタッフも中田も、実際に作る工程を見学させてもらうまでは、まったく想像ができなかった。

工房を見学。まずは裁断から。左右の足に使う布を切り出していく。内側に2枚を使い、外側に2枚、底に1枚使う。それが両足で計10枚。立体裁断なので高い技術が必要になる作業だ。それらをミシンで縫い合わせるのだが、縫う部分によって糸の太さも変える。ここで難しいのはつま先。丸く美しく仕上げるのは熟練の職人さんでも気を使うという。

だがこれで完成ではない。出来上がった足袋を木でたたいてなじませる作業が残っている。かけ糸も木槌でたたいて、あたっても痛くないようにするのだという。こうして念には念を入れ、職人さんの手が加わって一足の足袋ができあがるのだ。

理想の足袋は、履く人それぞれが持つ

普段めったに足袋を履かないと、いざ和装をして足袋を履いたときに馴染まないと感じる人も多いかもしれない。大野屋總本店では、オーダーメイド以外にも4種類の足袋を定番の形として販売しており、甲の高い足用、幅の広い足用など、少し気を遣うだけでもずいぶん履き心地は快適になるという。

数々の足袋を作るなかで、いい足袋、悪い足袋という基準はあるのだろうか?そこで思い切って中田が質問をしてみた。すると福島さんはこう答えた。

「それはもうお客さんの感覚。私たちはお客さんに満足してもらうことだけを目指している。そのお客さんに合ったものを作るということですね」

全てが足にぴったりしていればいいというものではないという。その場、用途によって足首に負担がかからないことを一番に考えるときもある。理想はお客さんによってそれぞれ違うのだ。例えば踊りならば、足を小さく美しく見せる。能や狂言ならば、足の形がでないもの、スムーズな動きの邪魔にならないように。茶道など、正座を長くする人は足首に余裕をもたせるように、皺になりにくいように。その顧客のニーズに応える”完成品”を目指しているのだ。

もし伝統芸能などを見る機会があったら、そっと足元にも注目してほしい。