生活に根付いた日本の藍

「ジャパン・ブルー」といえば、サッカー日本代表。でも、もう1つ世界に知られるものがある。それは、藍染めの深く鮮やかな青。明治初期に来日したイギリスの科学者、ロバート・ウィリアム・アトキンソンが、生活に根付いた日本の藍を見て、「ジャパン・ブルー」と呼んだのだとか。ちなみに、おなじみの「インディゴ・ブルー」はインドの藍。濃い青を生むインド藍は、世界中に染料として広まった。

この「ジャパン・ブルー」の産地といえば、昔から阿波の国が代表的。阿波では、すでに室町時代後期には「すくも」(葉藍を発酵させたもの)による藍染めがおこなわれていたという。

隆盛と衰退の時代を越えて

なぜ、徳島で藍染めが盛んになったのか。じつは、吉野川流域の洪水に関係がある。

かつて、徳島の吉野川流域は洪水に見舞われることが多い土地だった。農民にとってはやっかいだが、じつはこれが藍の栽培にはよかった。洪水のたびに砂が入れ替えられ、藍の栽培に適した湿潤な砂土になるのだ。それで栽培が進められ、江戸時代からは藩主・蜂須賀家により藩をあげて生産をバックアップ。隆盛を極めることになった。

ところが明治後期になると、良質で安価なインド藍や化学染料に押され、衰退の一途をたどる。1966年には、あれほど隆盛を誇った徳島でさえ、藍の栽培は4ヘクタールにまで落ち込んだこともあるとか。その後、天然の風合いが見直され、需要は少しずつ上向きに。現在は、全国で使われる「すくも」のほとんどが、徳島でつくられている。

伝統の「すくも」を作る

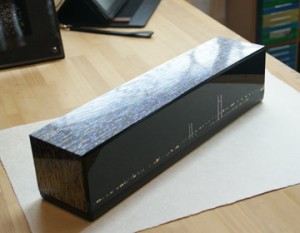

新居(にい)修さんの製藍所もそのひとつ。「すくも」をつくる藍師の数も減り、新居さんはいまや5人といない藍師の1人で、国選定文化財阿波藍製造技術保持者だ。新居さんは、藍の自社生産もしながら、藍を発酵させて「すくも」をつくっている。

「すくも」をつくるには熟練の技が必要で、大変な労力がかかる。

使いはじめの鮮やかだが手になじむ自然の風合いもよいが、何度も水にくぐらせた後の醒めた色も魅力的。藍の美しさは時代を越えて愛されている。