和紙の可能性を引き出す工房

素材の組み合わせや漉きの技術によって、多様な和紙を作り出すことで知られる越前和紙。その発祥から数えて1200年経つともいわれる。福井県越前市は日本で唯一「紙の神様」を祀った神社(大瀧神社)があり、奉公紙や日本で始めての紙幣用紙として利用されていた時代には、地域全体で紙漉きが行われていた。

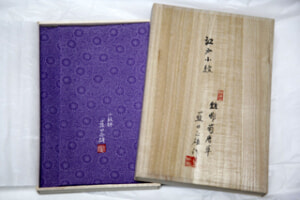

現在、越前和紙の生産を行う工房としては日本最大規模とされるのが「岩野平三郎製紙所」だ。初代・岩野平三郎さんが、この地で紙を漉き始めたのは明治のこと。研究熱心な人で、無地の越前和紙では飽き足らず、古くに製作されていた打ち雲紙などの技術を蘇らせるなど、さまざまな模様の和紙を作り出した。

さらに中国から伝わった、麻を原料にした和紙の復元も達成し、これが近代日本画の発展に大きく寄与したといわれている。横山大観や小杉放庵などの巨匠たちがこの「麻紙」を好んで使い、数々の名画を残している。

伝統が受け継がれる現場

「岩野平三郎製紙所」は、作られる紙の大きさも最大級だ。縦7尺(約2メートル)、横9尺(約2.7メートル)の「漉き舟(すきふね)」があり、特別な日本画用の和紙を作るときなどに使われる。

お話を伺ったの岩野平三郎さんは3代目。作業に関わる多くの人々をまとめあげ、数々の特別な和紙作りの陣頭指揮を執ってきた。中田が工房にお邪魔したときは、大きな和紙を製作するために若い職人さんと伝統工芸士に認定されたベテランの職人さんが、同じ工房で汗をかいていた。まさにこの土地の文化が受け継がれていく現場である。