江戸小紋という名が生まれたのは60年前

平和になった江戸時代に、諸大名が競うように着物に贅をつくした。それを憂えた江戸幕府が、武士たる者あまり豪華に着飾るものではないと規制を加えた。そこで大名たちは遠目からは無地に見えるように、柄を細かくした。そのため染色の技術が発達していき、そのおかげでできた技術が現在、江戸小紋といわれる染物だ。

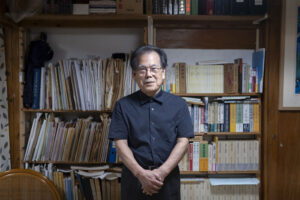

それほどに長い歴史を持つ江戸小紋だが、「江戸小紋」という名称が使われるようになったのは約60年前のこと。小宮康助さんがその技法の重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定されたとき、他の小紋染めと、区別するために、江戸小紋という言葉が生まれたのだ。これは意外と知られていない事実。今回お話をうかがったのは、その小宮康助さんの息子さんである小宮康孝さんと孫の小宮康正さんだ。康孝さんも1978年に重要無形文化財保持者の認定を受けている。

分業の世界だからこそできる江戸小紋

江戸小紋は型染め。型紙は伊勢型紙などのものを使い、染めあげる技術は熟練を要する。康正さんは「作品を残すのではない、次の世代に技術を残す。技術を残していくことが使命」と言う。

その現場である工房は真っ暗。窓を閉め外光を入れないのは、型紙や糊への影響を考えて室度を保つため。7.2メートルの板に白生地を貼り、型紙を置き、その上に糊をつける。一反すべてに柄がつくまで数十回この作業を繰り返す。そして乾燥させ、地染し、色が定着するように蒸して、すべてを洗い落とす。そうしてあの小粋な着物の一反ができあがる。

「伝統の技術だけれども、新しくてよりいい方法が見つかれば取り入れる」というように、蒸しの作業にはボイラーを使う。しかし糊の原料の糠だけは、ほかに代用がないそうだ。そして現在は製粉会社がなくなり、危機的状況だという。

小宮康正さんはお話のなかで何度も江戸小紋は分業の世界だということをお話してくれた。自分の技術だけではなく、素材や道具が残っていることが非常に重要。型紙を作るための和紙、型紙を切るための刃物、反物の原料である蚕、それらが揃って初めて江戸小紋という技術を発揮できるのだ。

新しい型紙を使う

小宮家のモットーは、型紙を守り続けること。そういうと古くからの型紙、形式を使い続けるということのように聞こえるがそうではない。むしろ新しい型紙を買うことにこだわるのだ。父の小宮康助さんがこう言ったと康孝さんは教えてくれた。

「古い型紙を使って仕事をしていたら、今の型屋が食べていけない。だから今の型紙屋に仕事を依頼しなくちゃいけない。そうしてこそ、技術も上がっていくもんだ」

型屋がなくなってしまえば、江戸小紋の新しい発展を望むことはできない。そのため、古典的な紋様も新しく型紙を作るのだという。

「型紙を滅ぼしちゃいけない。それが江戸小紋の基本で、根本。」そう語る。

伝統を受け継ぐということは、古くからの伝統をかたくなに守るだけではなく、”今この世界で”型紙が存在するためにはどうすればいいかと考えること。古きを知り、今にこだわる。それが未来への動きとなる。作品を作り続け、江戸小紋に関わる多くの技術を守ることで、受け継がれていくものなのだ。