料理を引き立てるのは透明な江戸切子のガラス

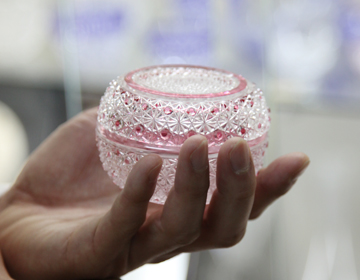

鮮やかでさわやか。江戸切子の最大の魅力はそこにある。青や赤などの色のついたガラスを合わせる色被せ(いろきせ)ガラスに種々の模様を彫りつけたものというイメージがあるが、実は本来江戸切子は色被せガラスを使わずに、透明なものだけを使っていた。

色被せガラスを使ったものが作られ始めたのは、明治期に入ってから。

「現在は色のあるもののほうが、人気があります」と話してくれるのは江戸切子職人の根本幸雄さん。

「でも本当は飲み物も食べ物も透明のほうが引き立つんですよ。色のついたものは、どうしても器のほうが勝ってしまって、料理が美味しく感じられない。僕はそう思うんです」職人としての基本は透明なガラスにあると話してくれた。

慣れでしかわからない技術

江戸切子の細かい模様はやはり職人でないと出せないものだ。だけれども、「やってみましょう」ということで、中田が挑戦させてもらう。息子さんの根本達也さんに機械の調整をしてもらいながら削っていくがなかなかうまくいかない。

「けっこう深く削ったようでそうでもない。だからもっとと思ってやると、いきすぎてしまう。これは本当に難しい」この中田の感想を聞いて根本さんは「そこの部分は慣れでしかわからないところなんですよね。難しい。細い線や薄い器は今でも難しいですよ」と言う。

工房を見回すと作品があちこちに置いてある。なかには「これって江戸切子? 海外の作品?」と思わず疑ってしまうほどモダンな作品もある。ヨーロッパのグラビール製法を習って作ったものもあるという。

50年前の伝統文化から進化したガラスを

江戸切子には“魚子(ななこ)”など、大まかに十数種類ほどの模様の種類がある。だが根本さんは「それだけではダメだ」という。

「50年前の江戸切子って言われてしまってはダメ。その時代のニーズが反映されていないと、伝統は続いていかないと思うんです」だから伝統模様を組み合わせることで自分のデザインを作るといったことを考えて江戸切子を制作しているという。伝統に学びながらどこかに自分のエッセンスを入れて個性を出していく。そうしていかないと作品は発展していかないのだ。

根本さんは、長年に渡り江戸切子の作品を茶道の道具として発表してきた。

「茶道をされる方たちは、道具に対して見る部分がとても細かいんです。そこで自分も必死に作りました」そう語る。

伝統とは同じ形で常にそこにあるものではない。現在の要素を取り入れて、形は変わっていくもの、そして新しい分野にも発表することも大切な挑戦なのだ。