古代メソポタミアに起源を持つ、世界最古のガラス技法「パート・ド・ヴェール」。この技法に日本の工芸のエッセンスを加え、唯一無二の美術工芸品へと昇華させた職人夫妻が京都にいた。その技を継承し、進化させていくのは、2人の長男でガラス作家の石田知史さんだ。

誕生は約3500年前。最古のガラス技法「パート・ド・ヴェール」とは

「パート・ド・ヴェール」とは今から約3500年前、古代メソポタミア文明時代に生まれた技法で、粘土や石でできた型の中に珪砂(けいしゃ)や水晶、着色用の金属鉱石の粉などを詰め、その型ごと窯で焼いてガラスを作る鋳造ガラスの一種である。

この技法を用いたガラス作りは約1500年続いたと考えられているが、紀元前1世紀後半、古代ローマ時代に吹きガラスの技法が発明されると、吹きガラスよりも手間のかかるパート・ド・ヴェールは衰退した。製法を記した文献も残されていなかったため、「幻の技法」と呼ばれるようになったのである。

「幻の技法」に惹き付けられた作家たち

パート・ド・ヴェールが再び注目を集めるのは19世紀末。アール・ヌーボーの流行がきっかけだった。この時代、フランスのアマルリック・ワルターやG・アルジィ・ルソーなど数多くの作家がパート・ド・ヴェールの作品を発表。しかし、いずれの作家も技法を公開しなかったため、パート・ド・ヴェールの製法は再び謎に包まれた。

また日本でも、この不思議な魅力を持ったガラスを復活させようという動きがたびたび起こった。1932年には日本初の民間洋式ガラス工場「岩城硝子製作所」がこの技法の再現に着手。1975年には美術史家・ガラス工芸専門家である由水常雄氏が、実験考古学の分野からメソポタミア時代のパート・ド・ヴェールの製作技法を復元し、1977年から公開教育を始めた。こうした流れの中で、パート・ド・ヴェールを取り入れた制作を行う作家もいたという。「京都の室町や西陣で染色図案家をしていた私の両親が、パート・ド・ヴェールに出会い、研究を始めたのはその少しあとのことです」と石田知史さんは教えてくれた。

京都の美意識を取り入れたガラス工芸を目指して

石田 亘 | Ishida Glass Studio (ishida-glass.com)

知史さんの両親で、着物や帯の図案家として活躍していた石田亘さん・征希(せき)さん夫妻が初めてパート・ド・ヴェールの存在を知ったのは1985年、アール・ヌーボーの作品展に訪れたときのことだった。もともと陶芸を趣味としていた亘さんと、茶道や華道の心得があり、美しい物が好きだったという征希さんは、アマルリック・ワルターの裸婦像を見て、ガラスとも陶器とも異なるなめらかな質感に魅せられた。そこでふたりは、たとえば菊や松、あるいはかわいらしい鳥や植物などをモチーフに、自らがなりわいとする日本の工芸のエッセンスを加えながら、このガラス作品を作ってみたいと考えたという。

とはいえ、2人ともガラス作品の制作は未経験。街のカルチャー教室にも通ったものの、出来上がった作品は、2人が魅了された作品とはまったく別物のように感じた。そこで、電気炉を購入し、図案家の業務の傍ら自宅で研究を開始するが、それは決して簡単ではなかった。パート・ド・ヴェールの技法は不明な点も多かったうえ、2人は独自の作風を目指していたため、よりハードルは上がったのだ。

指標となる存在がどこにもいない。手探りの7年間

研究を始めたばかりの頃、手本とすべき先人がいなかったことは非常に悩ましかったと征希さんは振り返る。

伝統美術の世界には、たとえば人間国宝など、その道の達人がいるのが常だ。そうした人の作風を目指すのか、あるいは反対を行くのか。指標となるべき人がいて、自身の進むべき道も定まる。国内外にパート・ド・ヴェールを作る人もいたが、そうした人たちは夫妻の研究の指標とするには、また別の存在だったという。

たとえば繊細な色使いや精巧さ、細部まで作り込まれた丁寧な手仕事。京都の伝統美術界に身を置く2人がこだわったのは、あくまで日本の工芸品ならではの美意識を宿したパート・ド・ヴェールだったのだ。まだこの世に存在しない「和のパート・ド・ヴェール」を完成させたいが、果たして実現可能なのか。不安と隣り合わせの暗中模索の日々が7年間続いたが、図案家の仕事で収入を得ながら、2人は研究をやめなかった。

石膏型を用いることで窮状を打破

制作の際、とりわけ頭を悩ませていたのが「割れ」の問題だった。また、作れる形状にも限りがあったことも、ふたりを悩ませていたポイントだった。

しかし、あるとき漆塗りの「乾漆(かんしつ)」の技法で石膏型が用いられているのを見て、粘土原型の代わりに石膏型を使ってみたところ、制作の自由度が向上。八角形の蓋物や十二角形の蓋物、真円の合子(ごうす。蓋物の小さな容器)といった形が作れるようになり、日本の工芸のエッセンスを詰め込んだパート・ド・ヴェールを作りたいという石田夫妻の目標に一気に近づいた。

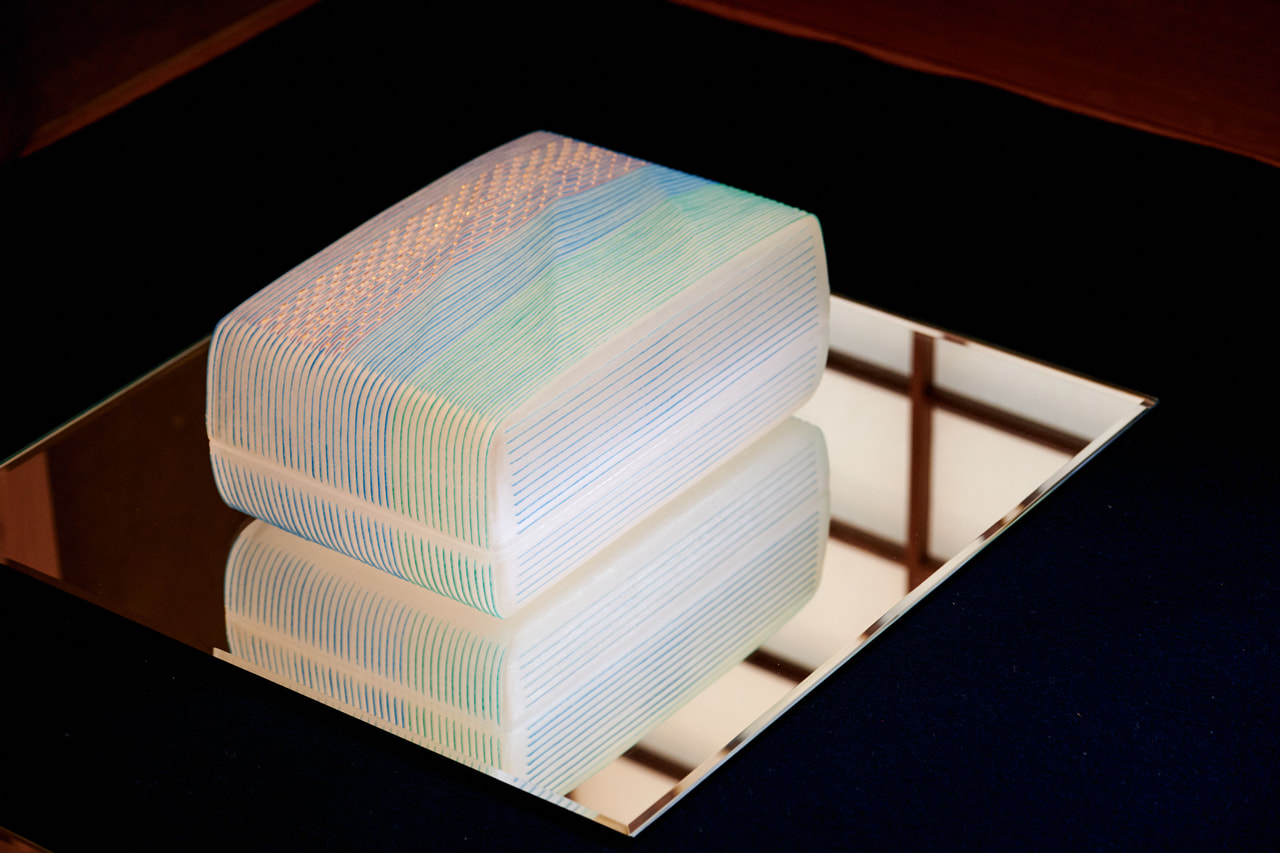

そして石田夫妻が作り上げたのは、明るい白色を基調とした、繊細な作りのパート・ド・ヴェールだった。それまでのパート・ド・ヴェールといえば、アール・ヌーボー期の作品に代表されるような暗い色調の重量感のある置物や器が中心だった1900年頃からパリで好評を博したベルギー生まれのガラス作家、ジョルジュ・デプレによる『クレオ・ド・メロード』(北澤美術館所蔵)のような作品がその代表例だ。石田夫妻の作品が持つ、和菓子の琥珀糖を思わせるはかなげな色と質感や、それ自体がほんのり光を放っているかのようなたたずまい、そして、着物の図案家の手わざによって施された繊細な文様は、パート・ド・ヴェールの世界にまったく新しい可能性をもたらした。

2000年、亘さんの「白のパート・ド・ヴェール」は日本伝統工芸展で日本工芸会奨励賞を受賞。そして2009年、亘さんは京都府指定無形文化財保持者に認定され、その際、亘さんの作った「和のパート・ド・ヴェール」には「鋳込み硝子」という名称が与えられた。夫婦で始めた研究が、日本の伝統工芸の一ジャンルとして歴史に名を刻まれた瞬間である。

作品の完成まで3ヶ月。緻密さと集中力が求められる作業が続く

パート・ド・ヴェールは多くの工程を経て完成に至る。まずは石膏や粘土で原型を作り、その上に耐火石膏をかけ、外型・内型を取る。出来上がった外型に模様を彫り、彫った溝に色ガラスの粉を入れたあと、ガラスの粉を糊で練ったものを型に詰め、電気炉で焼成する。焼成温度は「ホットワーク」と呼ばれる吹きガラスの焼成温度に比べると低めの約800℃。熱で溶けたガラスが外型と内型の間のすみずみまで行き渡るよう、焼成温度が800~900℃に達するタイミングで電気炉を開けながら温度調整も行う。一方で、焼成温度が低すぎるとガラスが溶けないので、繊細な加減が必要だ。

3時間ほどかけて焼成したあとは、徐冷といって石膏を3日~1週間ほどかけてじっくり冷ます。これだけの期間を要するのは、耐火石膏とガラスでは縮むスピードが違うからだ。急冷すると石膏が変形し、そのゆがみが中のガラスに力として加わり、結果、中のガラスがひずんだり割れたりしてしまう。だから、じっくり冷ます必要があるのだ。現在、徐冷の工程はコンピューター管理をしながら行っているが、この点は今もなお、パート・ド・ヴェール制作の中でも非常に難しいポイントだ。

その後、中のガラスを傷つけないよう細心の注意を払いながら石膏型を割り、取り出したガラスを研磨して仕上げる。すべての作業を終えるまで約3ヶ月。工程が多いうえ、各工程に時間と手間がかかるのもパート・ド・ヴェールの特徴だ。

「どんな作品にしたいのか、サイズや体積も含め仕上がりを細部までイメージして計算することが必要です」と知史さん。工程の途中で修正を加えることはできないからだ。だからこそ、一つひとつの作業への集中が求められ、1日の作業時間は7時間が限度ということだ。

世界を巡ったからこそ、日本の工芸の良さに気づけた

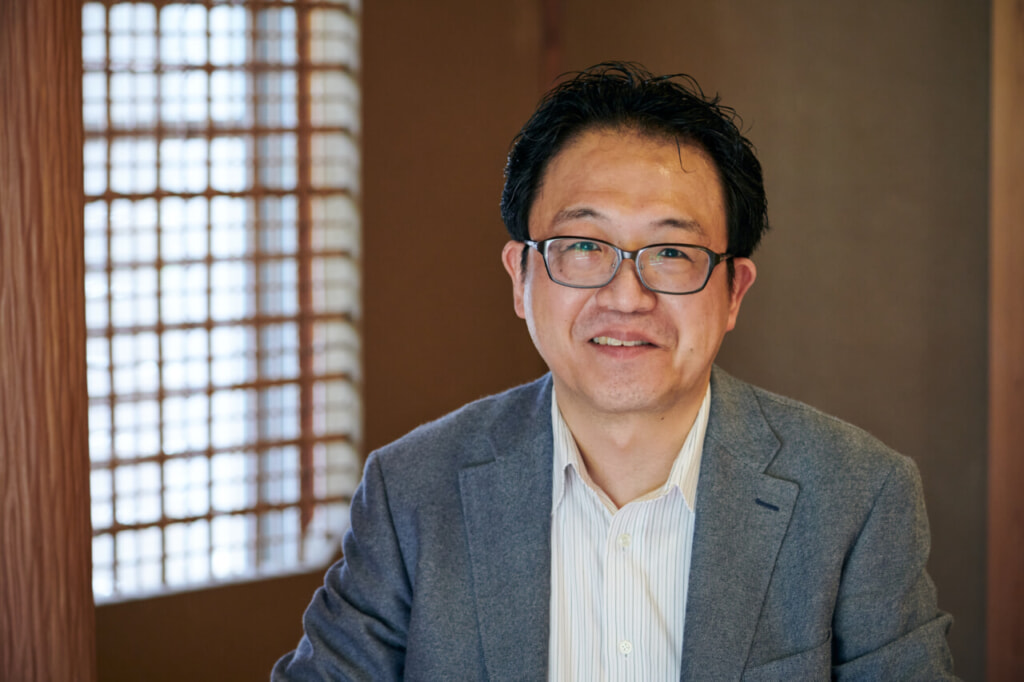

和のパート・ド・ヴェールの先駆者である石田さん夫妻のもとに生まれた知史さんは、高校卒業後は東京ガラス工芸研究所で学び、その後、2年をかけてアジア、中東、ラテンアメリカ、ニューヨークなどを巡りながら美術研究に打ち込んだ。この期間は、自身の立ち位置を模索する時間でもあったという。

世界各地を訪ね、さまざまな民族が作ったものに触れたのち、知史さんは改めて日本の工芸品の美しさと両親がしていることの大きさを知った。そして現在に至るまで、知史さんは両親が築き上げた「和のパート・ド・ヴェール」というジャンルに新たなエッセンスを加え、さらなる進化を目指している。

「異国」「自然」「フォルム」。自身のテーマで受け継いだ技を進化させる

知史さんの作品は亘さん・征希さんの繊細な和のエッセンスを受け継ぎながらも、色使いや模様、フォルムなどにはオリエンタルな要素も感じられる。また自然から着想を得て作られた、ニュアンスの異なる青を使いこなした作品にも知史さんの持ち味が発揮されている。

2003年日本伝統工芸展で朝日新聞社賞を受賞した「パート・ド・ヴェール線刻文鉢『風をきく』」は、まさにその持ち味を生かした作品のひとつといえるだろう。また、この作品では亘さん・征希さんが制作に用いてきたプレス型ではなく、より緻密な温度管理などが求められるオープン片型を用いた大皿の制作に成功した点も評価されている。

「西陣織の帯や着物の柄をデザインしてきた両親は模様に主眼を置いた作風ですが、僕自身はまずフォルムありきで模様を考えるといった逆のアプローチに挑戦してきました」と知史さん。両親がまだ挑戦していない領域で、あえて自らの作風を模索することで、和のパート・ド・ヴェールの可能性を開拓しているのだ。

海を越える、和のパート・ド・ヴェールの技

その後、2006年に日本伝統工芸展で日本工芸会総裁賞を受賞した「パート・ド・ヴェール線刻文筥(せんこくもんはこ)『草原を行く風』」で、知史さんは両親が得意としてきた蓋物の作品にようやく挑戦した。フォルムと文様が一体となって生まれる工芸の美しさを一番表現できた作品と知史さんは言うが、同時に、両親のスタイルを踏襲しながら、自分らしい作風が実現できた作品でもあったようだ。

和のパートドヴェールの継承者として、自分ができることは何か。知史さんが探り続けてきたその問いの答えは「海外」にあったようだ。

2022年8月、知史さんはイギリスのガラス団体「インターナショナル・フェスティバル・オブ・グラス」に招待され、大学などでのワークショップやスライドレクチャーを行い、パート・ド・ヴェールの技法を教えてきた。

世界最古のガラス作りの技は、はるかな時を経て日本の工芸のジャンルとして再構築され、再び海を渡り、現地の人たちを感動させている。

日本の工芸の可能性を信じた1組の夫婦が生み出した、和のパート・ド・ヴェール。知史さんはいま、その美意識を世界に伝えようとしている。