まるで生きているようなガラスアート

自由な、という言い方が的確かどうかはわからないが、狩野智宏さんの作るガラス作品はまるで生き物のような独特のフォルムを持っている。一瞬でハッと目を奪われて、なんだろうと近寄ってみてみるとガラス作品なのだ。色もさまざまな表情を持ち、用途のある器といった“ガラス作品”とは一線を画す。

狩野さんは「例えば蜘蛛が身体から糸を出すように、手に生えた爪が長く長く伸びると巻いてくるように、自分の身体をとおして、ガラスの素材から現われて出てくるカタチを創造できたらいいなと思って、このような作品を作っています」と語る。

ガラス工芸との出会い

狩野という苗字は日本美術史に残る名前だ、そう、狩野さんの曽祖父は日本画狩野派の画壇だった。自身も大学に進み日本画を描いていたが、だんだんと映像に興味を持ち出し、大学卒業後はCM制作会社に就職した。8年ほどクリエイターとして活躍したが、あるときバイク事故に遭い長いリハビリ期間を過ごした。

その時期に大学時代の友人のお父さんが版画家の吉田穂高氏で、当時ガラス工芸を趣味で行っていたことを思い出し、ガラス作品も作っていたのでアトリエを見学する。

「当時勝手な思い込みですけど、ガラスは普通職人さんが工場で作るものだと思っていたんで、個人でもガラス素材が扱えるという事にショックを覚えています」と狩野さんは話す。吉田さんが通っていたガラス教室を紹介してもらい、そこからガラス造形作家の道へと進みはじめたのだ。

すべてをガラスで作るということ

吉田さんに教えてもらった技法は、吹きガラスが発明される以前、古代メソポタミア時代に起源をもつ「パート・ド・ヴェール」という技法だ。一般に粘土やワックスで原形を作り、耐火石膏で型を取る。その石膏型の中にガラス片を詰めて焼成し、冷した後、型からガラスを割り出し加工するという鋳型鋳造方法だった。

当初は、原形を作り、ガラスを鋳造するこの方法で作品を作っていたが、ある時この一連のプロセスに於いて「原形」は役目を終えると、捨ててしまうことに違和感を持った。

耐火石膏の鋳型が「心がなくなるみたいな虚無感っていうのかな。なにか大事なものを失くしてしまうような気がした。それに原型を粘土で作ると、最終的に仕上がったガラスが、粘土原型のコピーだと思ったわけです。だから原型もすべてガラスで作ってみたいと思ったんです」

そうしてガラスに”命”を吹き込むことができないかという試行錯誤がはじまった。

造形の可能性を見つける

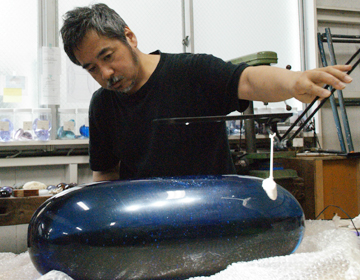

それまで、ガラスの原形を使ってパート・ド・ヴェールによるガラス作品を作る人はいなかった。狩野さんは吹きガラスで吹いたガラスを作り、そのガラスを石膏で包む。そしてその吹きガラスの原形の中にガラス片を詰めて、もう一度焼成する方法を実践している。吹きガラスの原形とあとから入れ込んだガラスが溶け合って、ここにもダイナミックな“動き”が生まれるのだ。

狩野さんは自分の作品をプロセスも含めてすべてが作品と言う。ガラスという素材に、自然、時間などすべての要素が関係する。そのすべてが絡み合ってひとつの造形が出来上がるのだ。

「ガラスという素材で、まだまだやったことのない方法はたくさんある」現在はさらに原形を作らずに鋳造の作品を制作している。そう狩野さんは新たなチャレンジを目指していた。