古くから織物の町として知られる群馬県伊勢崎市。最盛期には、全国の絣(かすり)生産量の半分を占めるほど人気の伊勢崎絣だったが、現在、製造元としての機屋(はたや)は途絶えてしまっている。そんななか「かすり⼯房さいとう」の齋藤定夫(さいとうさだお)さんは、伊勢崎絣の伝統を絶やさぬよう、群馬県ふるさと伝統工芸士として、伝統技術を継承している。

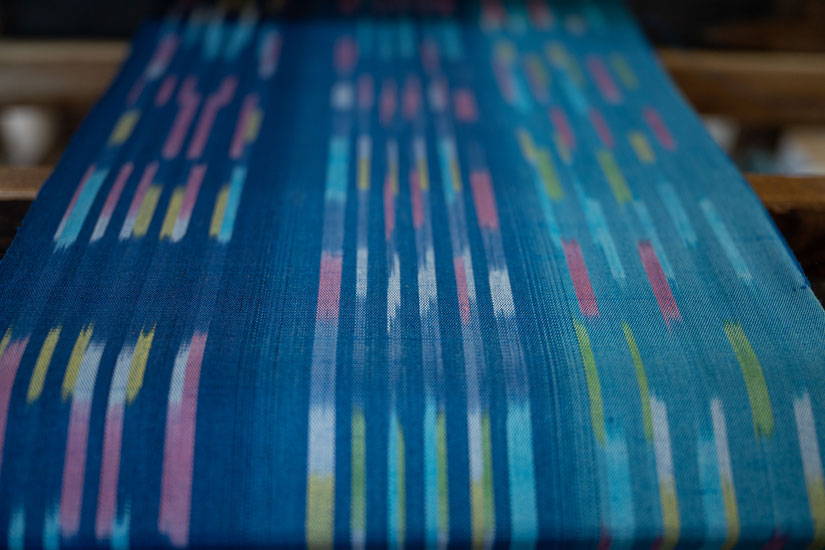

織物の町、群馬県伊勢崎市で作られた銘仙(めいせん)

群馬県伊勢崎市は群馬県のほぼ中央にあり、利根川を挟んで群馬県と埼玉県を結ぶ、自然豊かな土地柄だ。養蚕(ようさん)地帯として栄え、織物の歴史も古く、古墳から6世紀頃の織物が出土されたことも確認されている。

江戸時代に伊勢崎の養蚕農家で、自家用として織られていた太織(ふとり)という普段着用の織物が発展し、素朴な雰囲気でありながら、粋な印象の絣模様や縞模様が注目を集めた伊勢崎絣。明治時代後半には伊勢崎に織物会社が設立され、動力式の織機を導入し一部が工場化された。時代のニーズとともに伊勢崎絣は「伊勢崎銘仙」の名で全国に知れわたり、生産量は大幅に向上していった。それは大正から昭和初期にかけて、日本女性の10人に1人が「伊勢崎銘仙」を着ていたといわれるほどの人気を誇った。

しかし時代は和装から洋装へ。日本人の生活様式の変化とともに生産量は減り、生産者も減少。今では伊勢崎絣を生産する機屋はなくなってしまった。そんな状況に危機感を抱き、伊勢崎絣の伝統技術を残そうと立ち上がったのが、「かすり⼯房さいとう」の齋藤定夫さんだ。

分業していた作業⼯程をひとりで手がける

10代から織物業を営む家業を⼿伝い、23歳で職⼈として独⽴した齋藤さん。独立してすぐ、斎藤さんは複雑な伊勢崎絣の作業⼯程をひとりで行い、その伝統技術を守りながら広く人々に伝える活動をはじめた。

その理由として、「伊勢崎絣は、生産量と品質を高めるために作業工程を分業化し、それぞれの工程で人を育て技術を高めてきました。しかし生産量の減少とともに、ひとつの工程で後継者がいなくなると、商品が作れなくなるという問題が生じてきた。」と話す。

このまま伊勢崎絣が作られなくなることを危惧し、図案のデザインから括(くく)りや、⽷染めなど、伊勢崎絣の全工程の技術を学び、すべての工程ができる人間になって作品を作ろうと決めた齋藤さん。

伊勢崎絣を制作しながら、習得した全工程の技術を後進に教え、伊勢崎市内の小学生には伊勢崎絣の機織り体験を行うなど、地域が歩んだ歴史と文化を伝える活動を行っている。

厳格な定義で守られている、伊勢崎絣

一時は一世を風靡した伊勢崎絣。その後、生産量は減少の一途を辿るが、このまま貴重な伝統技術が廃れてしまうことを恐れ、1975年に国の伝統的工芸品として申請し、指定される。これをきっかけに、他地域の絣と伊勢崎絣の違いを明確にするための、定義とルールが整理されていく。

「伊勢崎絣の大きな定義は“先染め”、“平織”、“絹糸”です。染色の工程では括り絣、板締(いたじめ)絣、捺染(なっせん)加工などの技法を使って、単純な絣柄から精密な絣模様まで、図案に沿って糸を染めていきます。染め上げた絣糸の柄を手作業で調整しながら、図案に合わせるように織り出します」

常に新しいデザインを表現しようと、齋藤さんは2つ以上の技法を組み合わせるなど、実験的な挑戦を行なっている。

織物は糸と向き合い続ける、糸の道

10以上ある作業工程をひとりでやるには、根気強さがなければできないと齋藤さん。

「やっぱり辛抱強い人間じゃないと、伊勢崎絣の作業工程をひとりでやるのは難しいと思います。人真似ではなく、自分で本当に作りたいものを考えて作っていかないと、技術的なレベルは上がっていかないんじゃないかな」

例えばストールを作ろうと思ったとき、太い糸を入れて織ると、巻いたときにその凹凸に空気の層ができて暖かくなる。では、どのように入れたら機能的にもデザイン的にも、誰にも真似できないようなオリジナリティが出せるのか。頭の中で作りたいものを考え、自分の手で作ることでしか解決できないと齋藤さんは言う。

「人が教えられるのは手順ややり方であって、技術力の“力”の部分は、自分でやってみるしかないんですよね」

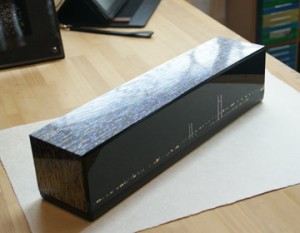

齋藤さんはこれまでに1,000枚以上の絣の図案をデザインしている。それらは実際に自分が手を動かして生み出した証として、すべて残しているという。

鮮やかな柄を織りなす、経(たて)糸と緯(よこ)糸

布を織る前に糸の段階で色を染めてデザインする先染めの技法のうち、齋藤さんが得意としているのが、括り絣という技法である。

「括り染めは原料糸の染色しない部分をテープなどで縛り、色が入らないようにして染める方法です。糸を括って部分的に染めない部分を作った絣糸を経糸や緯糸に使うことで、染まっていない部分と染めた部分が混ざり合い、かすれたような独特の模様になるんですよ」

経糸と緯糸の両方、またはどちらか一方に絣糸を使い、柄を合わせながら織ることは、高い技術と経験が必要となる。

「絣糸の染めの技法と、経糸と緯糸への使い方と使い所で、他の人には真似できない、絣を表現できるんです」

括り絣の魅力を語ってくれた齋藤さんだが、現在、伊勢崎絣において、括り絣の技術を継承しているのは齋藤さんのみとなっている。

伊勢崎絣を絶やさないために

時代の流れとともに衰退してしまった織物産業だが、一時代を築いた伊勢崎絣は間違いなく、この地域の発展に貢献した産業のひとつである。その複雑な技法と手間のかかる製作過程から今では作り手が減少し、伝統的な工法で伊勢崎絣を作れる人間はほとんどいなくなってしまった。だからこそ齋藤さんは、自分の持つ技術や知識を作品に込め、多くの人に伊勢崎絣を貴重な伝統工芸として伝えようとしている。

「川は流れが速くなったり緩やかになったり、動きがありますよね。自然界にある動きのあるものが面白いですし、⾃然に触れるとアイデアが無限にあふれてきます。絣の滲ませ方など、規則正しくない柄を表現するよう⼼がけています」

伊勢崎絣に限らず、現代の効率重視の流れの中で、時間と手間のかかる伝統工芸はどの分野でも失われつつある。そんななか、手間暇のかかる工程をひとりで行い、継承していくことは無謀とも言えるだろう。それでも、地域に根付き発展した伝統技術を、ひとりでも多くの人に伝え残したいという齋藤さんの思いが、現代の「銘仙」としての伊勢崎絣には込められている。