和紙の里「小川町」

埼玉県比企郡小川町といえば和紙で有名な町だ。なかでも、丈夫で厚みがあるのが特徴の特産品”細川紙”は国の重要無形文化財の指定を受けているほど。その歴史は正確には定かではないが、一説によれば1300年ほど前にまでさかのぼれるのではないかと言われている。

産業として発展したのは、江戸時代に入ってからのこと。人口が100万を超えていたといわれる江戸の町から近かったこともあり、高まる紙の需要とともに、産業として確立されていった。人が多ければ需要も多い。人が多ければ、用途も多様。そのために、小川町の和紙は全国の和紙を研究し、幅広い銘柄の紙を漉くことができるようになったといわれている。

和紙を年貢として収めていた過去

今回見学させていただいた久保製紙の久保孝正さんによれば、小川町で和紙製造が盛んになったのには、ほかにも理由がある。

ひとつは原料となる楮(こうぞ)が採れたこと。楮は根っこが強いため、土を補強するために多く植えられたという。小川町を囲む山々でも水をせき止めるための土作りで多くの楮が植えられたのだそう。その楮を使って和紙作りが始められたという。

もうひとつは年貢として和紙を収めていたということ。「お米などの農作物では、年貢をまかないきれなかったんですね。そこで、和紙を年貢として収めていた。それでまた和紙作りが発展していったとも考えられています」と話してくれた。需要、原材料、税というルールがあいまって、地域の伝統産業を作り出したのだ。

濡れた状態の紙がくっつかないのはなぜ

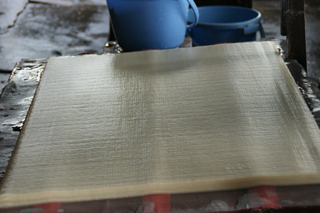

工房では、久保製紙の製造責任者である久保晴夫さんに紙漉きを見せていただく。漉き桁(すきけた)と呼ばれる木枠を揺らして紙を漉く作業に入る。紙漉きといわれてすぐに思い浮かぶ作業だろう。もちろん、これにも熟練した技が必要。

中田も体験させてもらったが、漉き桁のなかに水が残ったり、なかなかきれいに一枚にならなかったりと悪戦苦闘していた。漉いた紙は一枚一枚丁寧に重ねていく。そこで「これは、濡れていても1枚1枚がくっつかないんですよね?」と中田が質問。

「そうです、紙は揺らすことと、水を切ることで繊維を落ち着かせているからくっつかないんです。この工程を踏まないと、繊維が毛羽立ってくっついてしまうんですよ」

つまり、濡れている状態でも、すでに一枚一枚がきれいな紙になっているということだ。重ねた紙からさらに水を絞り、最後は乾燥させる。それで和紙が完成する。

久保製紙では、細川紙のような無地のものから手触りのあるものや染め紙など、多種多様な紙を作っている。障子やふすまなど、紙に囲まれた生活が残る日本。伝統的な紙漉き知ることで、もっと和紙に触れたくなるのではないだろうか。