茶の湯の世界の“銅鑼”

銅鑼(どら)が茶道具のひとつだというと、驚くだろうか。しかし、銅鑼は茶席に入るときの合図として鳴らされる、れっきとした茶道具。

流派には関係なく使われる基本的な道具のひとつなのだ。

銅鑼が日本で使われるようになったのは、一説によると、秀吉が中国から持ち帰ったのが日本に広まったのだという。もともと戦場の合図として使われていたが、その音の華麗さに茶の席で使われるようになったという伝説が伝わっている。

低く澄んだ音色が響く

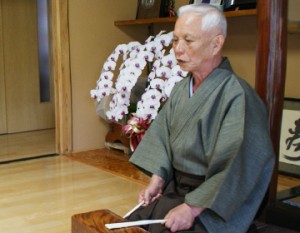

美しい銅鑼の響きを出すためには、力仕事と大変繊細な作業が必要。そう話すのは、重要無形文化財保持者(人間国宝)認定を受けている銅鑼作家 魚住為楽(いらく)さん。

実際に銅鑼を叩いてみると、低く澄んだ音色が体に伝わる。

銅鑼の作り方

銅鑼作りは、銅と錫を合わせた砂張(さわり)という合金を使用する。熱した合金を、型に流し込み基本となる鋳物をつくる。しかも、そのすべてが完成に至るわけではない。最後に鋳型から取り出したときに、ヒビが入っていれば、それまでの苦労は水の泡。鋳物の中でも、原始的な方法で作るため、10個作れば半分は失敗するのだという。

銅鑼制作を体験する

出来た鋳物の内側をさらに金槌で打ち分子密度を高くし、表面は削って模様をつける。この、表面を削る作業を体験させていただく中田。鉄のヤスリの棒を使って、鉛色の表面を削ると、錫のような銀色が現れた。削り作業は「亀の甲羅」の模様を細かくつけていくと教わる。「俺は銅鑼を叩く練習をするほうが向いてると思う」と最後に話す中田。

魚住為楽さんは、日本で唯一の銅鑼職人。伝統を途切れないようにするためにも、後継者育成はもっとも重要な課題だが、息子さんが後を継いでくれることがすでに決まっており、修行に励んでいるという。為楽さんも、人間国宝でもあった祖父に師事し、銅鑼作家の道を歩んだ。祖父から孫に受け継がれる、わびさびの音。

茶室に入る前に、もう一度心を落ち着かせる、伝統の音色だ。