目次

唐津焼の特徴とは

使うほどに美しく完成する器「唐津焼」

唐津焼とは、肥前地方で焼かれた陶器を指し、“唐”へ渡る“津”、つまり唐津の港から全国へ出荷されたことによって、唐津焼と呼ばれるようになった。「砂目(すなめ)」と呼ばれる、粗くてざっくりとした土の質感と渋い色調が特徴であり、これが素朴さ、温かさ、力強さという唐津焼の魅力を表している。また、唐津焼は「使われることで完成する」焼き物であると言われており、それは、唐津焼が 庶民のための器であること、また、使うほどに土色が変化し、貫入(釉薬に発生するヒビ割れ)が入ることで味わいが増し美しくなる、ということを意味する。

多くの人々を魅了する歴史ある窯元

唐津焼の人気作家”中里太郎右衛門”

中里太郎右衛門とは、唐津焼の陶工の家系で、1615年に藩の御用窯となって以来、400年近い歴史をもつ唐津焼の第一人者の窯元。重要無形文化財保持者に認定された12代太郎右衛門は、雅陶唐津焼をよみがえらせ、また叩きとよばれる技法による独自の唐津焼を生み出すなど、歴代のなかで特に桃山時代の古唐津の復興に力を尽くしたとして知られる。

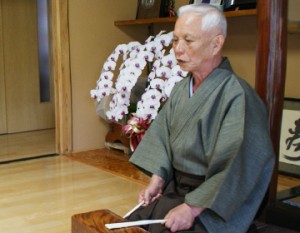

現在の太郎右衛門は、2002年3月に14代を襲名した中里忠寛さん。13代太郎右衛門の長男として生まれ、武蔵野美術大学造形学彫刻学科、同大大学院を卒業した後、多治見陶磁器意匠研究所、国立名古屋工業技術試験所で釉薬の研究を積んだ人物。中里窯に伝わる技を引き継ぎ、多くのファンを魅了している。

NIHONMONO – 「にほん」の「ほんも…

人間国宝の開いた窯元。佐賀の焼き物「唐津焼」隆太窯/佐賀県唐津市 – NIHONMONO

唐津焼の窯元「隆太窯」 自然に囲まれ、隆起に富んだ敷地内には小川が流れ、解体した古民家の家屋の一部を使って建て

NIHONMONO – 「にほん」の「ほんも…

透明感のある上品な白さと造形美が際立つ「井上萬二窯」/佐賀県有田町 – NIHONMONO

有田焼白磁の「井上萬二窯」 有田焼といえば、美しい色絵に彩られた磁器を思い浮かべる人が多いだろう。しかし、磁器