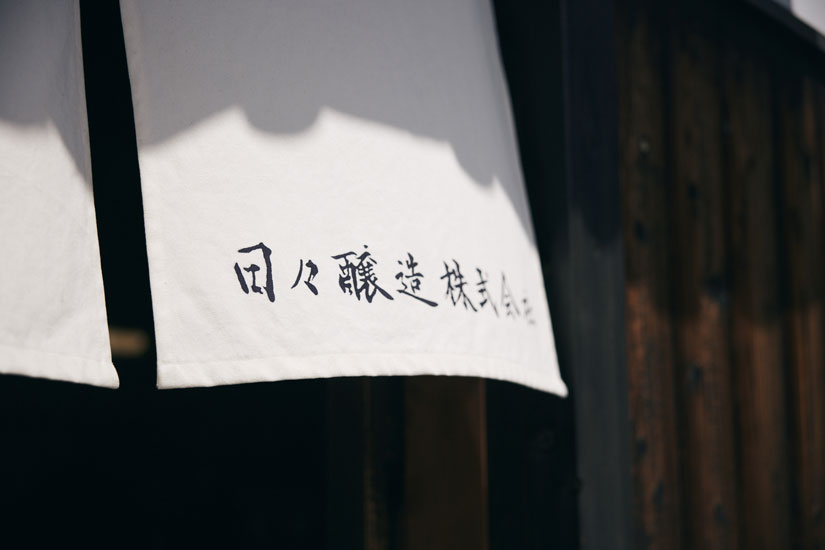

日本酒業界に新風を吹き込む新たな挑戦が、京都の地で静かに始まった。その中心にいるのは、「日々(にちにち)醸造株式会社」の代表・松本日出彦さんだ。松本さんは、2020年まで実家である「松本酒造」の杜氏を務めていたが、より理想とする酒を造るべく、同社蔵元だった父・保博さんとともにその職を退き、新たに酒造会社を設立した。

退任、武者修業、そして新天地へ

2021年に誕生した日々醸造は、京都市伏見にある。石炭を貯蔵していた蔵をリノベーションした社屋と、そこに隣接する新設の醸造場からなる小規模の酒蔵だ。小規模とはいえ、前職を退任してから1年足らずでこれを完成させたのだから、新拠点立ち上げまでの段取りの良さに感心するとともに、松本さんの酒造りに対する強い想いと欲求を感じずにはいられない。

この想いを象徴するのが、松本さんが“武者修業”と呼ぶ酒造り行脚。松本さんが前職を退いてから間もなく、同年代の仲間として、ともに日本酒業界の発展に向け邁進する5軒の酒蔵からの呼びかけで立て続けに各蔵の酒造りに参加しながら場所を借りて酒を仕込んだ。滋賀県の「冨田酒造」を皮切りに、福岡県の「白糸酒造」、熊本県の「花の香酒造」、栃木県の「せんきん」、秋田県の「新政酒造」と各蔵を巡り、そこで仕込みを行うことで、風土や環境に適したそれぞれの工夫、水・米などその土地に息づく個性の生かし方など、外部から客観的に見ていた当時はわからなかった蔵ごとのディテールが鮮明になり、新たな気づきも生まれた。この5蔵、それぞれ酒造りに対するオリジナリティを確立しており、醸す酒は全国的にも高い評価を受けている。だからこそ、武者修業を通して学ぶことも多かっただろう。

伝統と革新の融合

武者修業を終え、京都へ戻ると、以前から頭の中に思い描いていた理想の醸造場のラフを急ピッチで具現化。わずか3カ月で醸造場を完成させた。

この新天地で松本さんが挑むのは、伝統的な日本酒の醸造方法である「生酛(きもと)造り」を突き詰め、そこに自身がこれまで培ってきた学びや知見、ノウハウをエッセンスとして加えて日本酒の新たな可能性を切り開くこと。

これは、酒造りをはじめた頃から掲げている“守破離”の精神とリンクしている。

「結局、酒造りも目的というか着地点がはっきりしてないと良いものにならない。だからこそ、ちゃんと意味があると思ったものを組み合わせることからはじめた。」と松本さん。その言葉には、彼自身の酒造りに対する真摯な姿勢が表れている。

生酛造りじゃないと無理

松本氏が取り組む「生酛造り」とは、明治時代以降に発展した大量生産型の酒造りとは一線を画す伝統的な製法だ。この方法では、天然の乳酸菌を使って低温でゆっくりと発酵させることで、独特の味わいを生み出す。その手間ゆえ、大量生産が可能な速醸酛と比較して、生酛造りで仕込む酒蔵は非常に少ない。

しかし、「自分の理想とする酒は、生酛じゃないと無理。さらに言えば、生酛を越えた生酛じゃないとダメだと思ったんです」と松本さんは断言する。その言葉どおり、一般的な生酛造りでは、5〜9℃で仕込みが行われているが、日々醸造では0.2℃という驚異的な低温で発酵を行う。

この究極とも言える低温発酵により、原酒の状態でアルコール度数を11%程度に抑えつつも、豊かな味わいが感じられる日本酒を生み出すことに成功した。

一般的な原酒で17〜20%、割水をした状態で13〜16%というから、通常の日本酒と比べてもずいぶん低い。

1合じゃなく1本。うすくて、うまい味づくり

松本さんの酒造りの根底にあるのは、「飲みつづけられる、うまい酒の味とは?」という探求心だ。これに対し、現時点でのベストアンサーは“うすうま”。アルコール度数を下げることで、まるで水のようにすっきりとした口当たりを表現しつつも、乳酸菌発酵による旨味が深部に感じられる、そんな、飲みやすさとおいしさを両立させた味に行き着いた。「2、3人で1本を気持ちよく飲みきる。飲食店で日本酒を飲むシーンを想像したら、まだ、そういうイメージがなかった。きれいな酒器でちびちびと1合、2合っていうのが今の日本酒のスタンダード。ワインを迎合しているわけじゃないけど、結局1本開けても重くて飲めないのってしんどいでしょう?1合じゃなくて1本でオーダーしたくなる日本酒、そういうロールモデルにしていきたい」と話す。そのためにも、アルコールや香り、甘さに頼らず、しっかりと旨味を出し、飲む人によっては薄味に感じるかもしれないギリギリのラインで、“うすくて、うまい味”を追求することにこだわっている。日本酒の個性である香りや甘さを抑えるというのは一見ニッチに思われるかもしれないが、その方針には一切の迷いもないという。銘醸地のワインのように飲んだ人が「これぞ松本日出彦の味だ」と連想できる、そんな確固たる味づくりを目指している。

米の個性を活かす

日本酒の味を担う重要なファクターである酒米。松本さんは、理想の味を追求するためには、原料のアプローチを深堀りしていくことも大切だと考える。日々醸造では主に山田錦を使用しているが、特に産地には重きを置き、兵庫県は米田村産と秋津地区産の山田錦を使い分け、それぞれの土地の個性ごと、味に反映させようとしている。

さらに、武者修業でお世話になった蔵元が使う、その地域の酒米を少量譲ってもらい、日本酒を仕込む取り組みも行っている。これは、武者修業をきっかけに出合った全国各地にある酒米の個性や素晴らしさを、自分なりの観点で酒に仕上げたいと思ってはじめたことなのだそう。

その姿勢からは、米、そして人の縁に対する深い敬意と探究心が感じられる。

酒造りの技術革新は、人の手から

そんな松本さんの酒造りに於いて、特筆すべきは機械化を極力避け、手作業にこだわっている点だろう。

「この蔵を作った時点で、機械に頼って酒を造るという考えは完全に捨てましたね。現在では、ほぼすべての工程を人の手で行っています」。この方針は、生産性や作業時間と引き換えに、より繊細で丁寧な酒造りを可能にした。

洗米の工程ですら、機械を使わず、手洗いにこだわっているのだそう。

「洗米機を使うのも悪くないんだけど、ずっと同じパワーで洗米するでしょ。それこそ米のコンディションだって毎年変わるし、地域によっても、作る人によってもちがう。それらの個性はやっぱり、手でこそ感じ取れるわけですよ」と豪語する。

この手作業へのこだわりは、単に伝統を守るためだけではなく、より高品質な日本酒を生み出すための戦略的な選択なのだ。

業界の課題に向き合う

こうして、松本さんの理想を詰め込んだ日本酒が完成。その酒に「日日(にちにち)」という名を付けた。屋号を冠していることからも松本さんの自信がうかがえるが、価格帯は2,000円台と、手間暇の割には比較的入手しやすい価格設定。この理由として、松本さんは「1本2000円台のものを、300石(約55,000リットル※四合瓶で約76,000本)くらい作れれば、十分スタッフに飯を食わせていけるし、うちの借金も返せる」と、具体的な数字を挙げている。

ただ、日本酒業界全体に目を向けてみると、まだまだ旧来の流通や価格設定に倣ってしまっているケースが多く、この状況を打開するためには、まずマーケット全体の意識改革が必要だという。例えば、四合瓶で1本3000円台の日本酒が、ギフトや嗜好品ではなく、日常酒としてどんどん消費してもらえるようになれば、酒蔵だけでなく、酒米農家も守っていくこともできるはず。そのためにも、目指すべきニーズに合わせた酒造りは必須、と考えているそう。

それもあってか、“飲みつづけられる、うまい酒”を探求する松本さんの視点には、単に自社の利益だけでなく、日本酒業界全体のサステナビリティに対する深い考察や、業界全体の健全な発展を視野に入れた経営哲学も垣間見える。

日本酒の新たな地平を切り開く

日本酒の新たなスタンダードとなりうる消費のインフラの変化までも視野に入れた松本さんの酒造り。伝統的な生酛造りを踏襲しつつ、現代の消費者のニーズに合わせた味わいを追求する姿勢は、日本酒の未来を切り開くひとつの道筋となるだろう。

また、手作業にこだわることで、大量生産では実現できない品質と個性を追求し、クラフトビールやナチュラルワインの台頭といった、ほかの酒類業界の動向とも呼応している。

これらは松本さんの持ち前のセンスがなし得るもの。日々醸造の社屋ひとつとっても、吹き抜けの2階部分に設置されたターンテーブルやサウンドシステム、さながらコーヒースタンドのようなテイスティングカウンターなど、いたるところで旧来の酒蔵の固執したイメージが払拭される。

そんな松本さんの挑戦だからこそ、日本酒が単なる伝統的な酒としてではなく、現代の食文化や生活様式に合わせて進化し得る可能性を大いに感じられるのだろう。松本さんの一挙手一投足が、日本酒業界全体にどのような影響を与えていくのか、今後の展開が注目される。