歴史的建造物や老舗旅館に有名ホテル、料亭など、京都の格式高い空間には、壁紙や襖(ふすま)紙といった室内装飾に唐紙(からかみ)がよく用いられる。唐紙職人の嘉戸 浩(かどこう)さんは、唐紙の繊細な美しさに現代のエッセンスを加えながら、新たな魅力を引き出している。

中国からもたらされ、京都で発展した唐紙の美

唐紙とはその名の通り、奈良時代に唐の国から伝来した紙である。遣唐使の廃止後は国内で唐紙が作られるようになり、日本で最初の国営の製紙場「紙屋院」が京都に誕生した。平安時代、唐紙は貴族たちが文や和歌を書き付ける料紙として使われ、やがて文様を施した紋唐紙(もんからかみ)も登場。現在はこの紋唐紙を唐紙と呼ぶ。

中世・江戸期になると、唐紙はついたてや屏風、障子や襖(ふすま)などの室内装飾に用いられることになり、より広がりを見せていく。

繊細な作業で模様を写し取る

唐紙は、版木(はんぎ)で和紙に模様を写し取って作る。

版木とは模様を彫りつけた木の板のことで、昔から版木の素材には朴の木(ホオノキ)が用いられてきた。唐紙は版木に置いた紙を手のひらでこすって模様を刷るため、きれいに刷るには深く彫っておく必要があるのだが、柔らかい朴の木は、それに最適だったのだ。

版木に色をのせていく作業には、ふるいという丸い木枠にガーゼを張った道具が使われる。まずふるいのガーゼを張った部分にハケで水を塗ってから、絵の具をのせていく。この絵の具は、文様に質感を出すための雲母(きら)または胡粉(ごふん)、それらを紙に密着させるための布海苔(ふのり)を調合して作る。何をどれくらいの割合で配合するかは、その日の気候や湿度、版木の癖や彫り師の癖、使用する紙の性質などによっても変わるという。

絵の具ののったふるいを版木に軽く押しつけ、そこへ紙を置き、やさしく手で押さえながら模様を写し取っていく。絵の具の配合と同様、刷る力加減もそのときどきで調整が必要だ。このように繊細な手作業が求められる唐紙は、出来上がるとふんわりと柔らかい、独特の美しさがある。

留学先のアメリカで日本への関心を深めた

嘉戸さんが唐紙職人の道を歩み始めたのは2003年、20代の頃。それまでは国内外でグラフィックデザイナーとして働いていた。

京都市に生まれ育った嘉戸さんは、京都嵯峨芸術短期大学を卒業後、アメリカ・サンフランシスコ州へと渡り、Academy of Art Universityのグラフィックデザイン科に入学する。留学先で驚いたのは、大学の授業で日本の伝統文化や芸術、現代アートがたびたび取り上げられていたことだった。クラスメートから日本について聞かれることも多く、それを機に、日本の文化・芸術を深く知りたいと学び始めた。

ちょうどこの頃、京都に一時帰国した際、知人に誘われて唐紙の老舗工房の見学をする機会があった。コンピュータが一般に普及し始め、大多数のクリエーターはデジタルに向かっていたが、そのぶん手仕事の世界を個性的に感じた。それに、京都だからこそできる仕事という点にも惹かれたし、唐紙の世界なら、グラフィックを学んだ経験が生かせるのではと嘉戸さんは予感したという。

京都の唐紙の老舗工房で、アートの道から唐紙職人としてのスタートをきる

アメリカの大学を卒業後、約1年半グラフィックデザイナーとしてニューヨークで働き、嘉戸さんは2003年に帰国した。日本でもデザインの仕事をしたが、唐紙への関心は募るばかり。ポートフォリオを携え、かつて見学に訪れた唐紙の工房に向かうと、ちょうど新店舗出店を機に商品を企画デザインするスタッフを募集中だったと知り、デザイナーとして働き始める。

その工房では、唐紙の作り方も教わった。やがて職人としての仕事も任されるようになり、元来家業として受け継がれてきた唐紙作りの仕事にも携わらせてもらえた。嘉戸さんは貪欲に学んだ。

西陣の町家に導かれ、独立、「かみ添」をオープン。

嘉戸さんが独立したのは、唐長で働き始めてから5年後の2009年のこと。工房兼ショップに良さそうな物件を見つけたのがきっかけだった。

場所は西陣織で有名な西陣の街の北側で、北は大徳寺、東は裏千家会館、南は織物職人の工房や会社がひしめくエリアである、鞍馬口通(くらまぐちどおり)沿い。京都の街の中心からほどよく離れていながらも、茶人や住職、さまざまな職人など文化意識の高い人たちが集まった西陣なら、おもしろいことができそうだ。そんな予感に導かれ、嘉戸さんは独立を決意した。

胡粉(ごふん)の具引きと雲母(きら)の型押しで表現した、柔らかな光を放つ白の世界

嘉戸さんの工房兼ショップは「かみ添(そえ)」と名付けられた。

1階にあるショップには、すべて手作業によって作られたカードや便せん、ポチ袋などが整然と並ぶ。壁紙や板の間のふすまには唐紙が用いられていて、室内装飾を依頼したい人のためのショールームとしての役割も果たしている。

京都に立ち寄った際のお土産にも

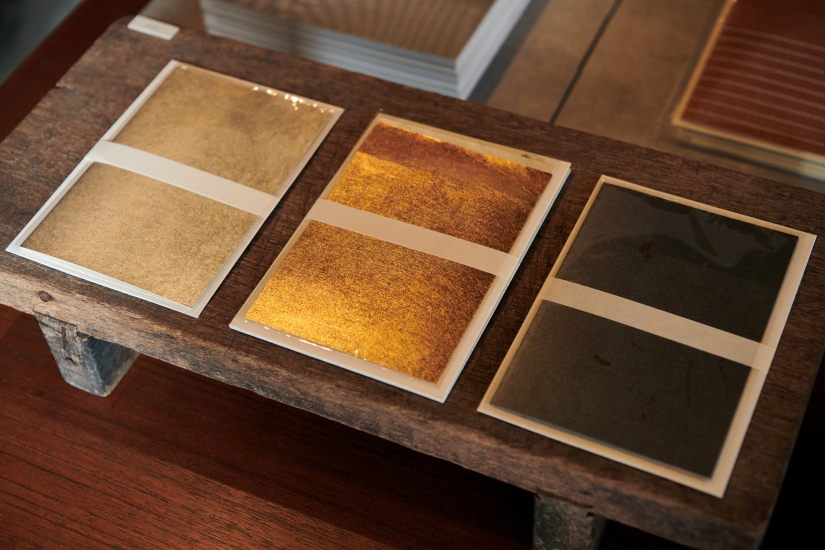

最も人気を集めているのが、白い紙の上に白い模様が刷られた紙だ。和紙に直接模様を刷っているのではなく、まずは具引きといって、和紙の表面を胡粉(ごふん。ハマグリや牡蠣などの殻を粉にしたもの)で染め、そのあとに花崗岩を砕いて作った雲母(きら)を型押ししている。胡粉のマットな質感と、光を乱反射する雲母の輝きが、店内に柔らかく届く自然光の中で静かな光を放っている。白色以外の商品も、刷られた模様の陰影や輝きを引き立てる控えめな色味が美しい。これらは古典の色合わせをもとにしたものが多いそうだ。

唐紙の柄にはオリエンタルな文様や木の柾目などもモチーフに

かみ添で扱う唐紙は、ここでしか出会えないようなユニークな文様が多い。

またもう1つは、嘉戸さん自身がオリジナルの柄をデザインし、版木の職人に渡して作ってもらうパターンだ。柄のデザインを別の作家とのコラボレーションによって作ることもあるようだ。

このように、独自の世界観で作られたかみ添の唐紙は、多くの人たちの注目を集めていて、かみ添のSNSには、国内のみならず、海外から注文の問い合わせが来ることもしばしばという。

クリエーターとしての仕事と、職人としての仕事

現在、嘉戸さんはホテルの内装などを手がけるほか、デザイナーと共同での活動もしている。代表的な仕事の1つは、ミュージシャンの故・坂本龍一さんが2019年に公表したサウンドトラック6作品を収録した、アナログ盤ボックス『Ryuichi Sakamoto 2019』のディレクションだ。

このボックスは、坂本さんのレーベルの公式ストアで200点限定、1点10万円で販売された。ボックスの中には、購入者のために作曲・録音された新曲の7インチ・シングルや、韓国のアーティストによる肖像画、坂本さんが長年愛用している香と工芸作家が手がけた香立て。そして坂本さんの自筆の楽譜をもとに作った木版画に坂本さんの直筆サインを添えたものが同梱されている。

嘉戸さんは自分の思いを形にするため、全体のデザイン・ワークを担うデザイナーの選定などを行う一方で、ボックスの外側に貼る唐紙や、各レコードのインナースリーブ(内袋)のアートワーク、同梱する楽譜の制作を担った。まだ作成途中段階の坂本さんの譜面を版木に写し取り、白い紙に白色で刷った格調高い仕上がりの木版画は、陰影の中に坂本さん手書きの訂正や書き込みが浮かび上がり、作曲家の意識の流れが生々しく伝わる。

ボックスの完成後、実物を手にした坂本さんからは「想像以上にモノとしての存在感がすばらしい」と感想の言葉があったという。音楽を聴くだけなら、配信やダウンロードで手軽に聴けるデジタル全盛時代だからこそ、大量生産できない手仕事の価値を世に伝える。その試みは成功したようだ。

埋もれていた過去のものを掘り出し、光を当てる仕事

作家性の高い仕事で活躍する一方で、嘉戸さんは修復をはじめとした、いにしえの唐紙職人の技を再現する仕事にも数多く携わっている。武蔵野美術大学造形研究センターが2014年〜2018年に実施した研究プロジェクトの一つ「嵯峨本謡本(さがぼんうたいぼん)」の復元プロジェクトもその一つだ。

ちなみに嵯峨本とは、江戸時代初期に活躍した総合芸術家・本阿弥光悦(ほんあみこうえつ)と、光悦から書を学んでいた角倉素庵(すみのくらそあん)が刊行した書物の総称で、これまでは写本でしか伝わっていなかった「観世流謡本」や「伊勢物語」などの古典文学を、木活字を使って印刷したものである。さらに、豪華な装丁も特徴的で、表紙や本文にはさまざまな色の紙が用いられ、雲母の模様が刷り込まれている。こうした特徴を持つ嵯峨本は、日本の印刷文化史上最も美術的な印刷物として重要な地位を占めている。

嵯峨本謡本の復元プロジェクトでは、武蔵野美術大学図書館が所蔵している関連資料をひも解きながら、京都の職人たちが木活字彫りや木活字の組版、紙漉(す)きなど、嵯峨本の復元に必要な各製作プロセスを丹念にたどり、復元することで先人の製作技術や意図について未解明の部分を探ろうとしていた。

嘉戸さんはこのプロジェクトで表紙の雲母(きら)刷りを担当したのだが、嵯峨謡本の現物を目にした際に「想像していたのと違う」と感じたそうだ。雲母刷りの絵の具のノリにムラがあり、かすれや溜まりがあるうえ、紙もしわになっている。率直に言って、雲母刷りのクオリティーは高いとは言えず、精巧さでは現代の方がまさっているのではという印象だった。

プロジェクトを主導していた研究者は、一見ラフなその仕上がりは、光悦が興した総合芸術流派・琳派(りんぱ)が提唱する「不完全の美」の表れだと考えていたが、嘉戸さんの見立ては違った。当時の唐紙は手作業で大量に作る必要があった分、一点一点の製作に十分な手間がかけられなかったのではないか。一方、現代は唐紙を伝統工芸品という「特別」なものと見なしている分、手間と時間をかけてキチンと仕上げる傾向がある。昔と今とでは唐紙の位置づけが違っていたため、仕上がりにも違いが出たのではないかと推理した。

研究者らは、当時の職人の技を再現でき、技を通して作り手の意図に迫る嘉戸さんならではの見解に興味を示した。結果、嵯峨本謡本復元プロジェクトで、嘉戸さんは昔の作りを忠実に真似た唐紙と、自身が納得いく最高レベルの仕上がりで製作した唐紙の2種類の表紙を製作した。

このような復元や修復などを通して、先人が残した唐紙の技術を探っていく仕事に、嘉戸さんは今強くひかれている。受け継がれてきた手仕事の手法や美的価値を言葉にし、伝えていく。この10年ほどで新たに得たテーマだ。

かつて「唐紙とは何か」を教わる立場だった自分だが、今はその解釈を自分なりに考え、伝える側の役割が求められている。かつてアメリカで、同級生から日本のことを尋ねられ、自分の言葉で説明したいと日本文化を学んでいた嘉戸さんは、いつの間にかそれを職人の立場から語る所にいるのだ。

店に並んでいた、1枚のキラキラと光るカードを手に嘉戸さんは言った。

「これは銅引きをした唐紙です。昔の資料を調べていて、こういう手法があると知ったので作ってみました。廃れてしまったものを掘り出しては、現代に合う形に仕立てていく作業が好きなんです」

デザイナーの目を持った唐紙職人が、現代と過去を行き来しながら、いにしえの技に、何かを添える。

そうやって生み出された嘉戸さんの唐紙は、世界の人々が思わず手に取りたくなるような、芯のある手仕事の美しさを、これからも伝え続けるのだろう。