沖縄に伝わる技法“紅型染”

紅型染め(びんがたぞめ)というものをご存知だろうか。黄色、水色、赤、沖縄の風土を想わせる鮮やかな色を用い、琉球王朝時代は王族や貴族の衣装として染められていたという沖縄の伝統的な型絵染だ。

代々王朝に遣える士族が作り続けてきた紅型染めだが、薩摩藩の進出や明治の廃藩置県など、沖縄の変革期を迎えしだいに衰退していく。そして沖縄の戦火のなか伝統の紋様を残す型紙までもが焼け出されてしまったのだ。

その窮地を救ったのが、沖縄首里城の再建にも貢献し、後に重要無形文化財にも認定された故・鎌倉芳太郎氏だ。もともと美術史の研究家だった鎌倉氏が収集していた紅型染めの型紙が、戦禍を逃れ東京の美術学校に保存されていたのだ。

幻の“おぼろ型染”を伝承する

その鎌倉氏に師事していたのが、今回お話を伺った篠原晃代さんだった。

戦後、鎌倉氏は保管していた型紙を沖縄に戻し、紅型染めの重要な技法のひとつである“おぼろ型染”を復元していく。こうして鎌倉氏のもとで晃代さんは紅型染めに関わることになり、現在にその技法を受け継いだのだ。

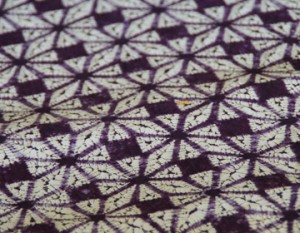

おぼろ型染めという技法は、2枚、3枚の型紙を使い、複数回染めを重ねる技法。同じ工程を繰り返し行う必要があるため、手間と時間はもちろん多くなるのだが、複雑な文様や色合いを作り出すことができるようになるのだという。

「おぼろ型のことを、(沖縄の言葉で)“うぶる”って言うんですよ。」と晃代さん。最近では作業をされることは少なくなったというが、お話の端々から、おぼろ型染への情熱が感じられた。

おぼろ型染めによる柔らかさ

御自宅の工房では、晃代さんの義理の娘さんの優子さんもいっしょにお仕事をされてきた。優子さんはもともと美術史に興味があり、またお茶をたしなむことから着物を着る機会も多かったので、染め物に興味を持っていたという。それで結婚を機に晃代さんに紅型染めを習い、ともにお仕事をするようになったそうだ。

現在では、晃代さんに代わり優子さんご自身が作家としておぼろ型染の作品を発表している。おぼろ型染の技法を用いてその紋様の中に数え切れない色を染め抜いているが、全体的にはどこか涼やかで柔らかな雰囲気が漂う着物だ。

沖縄に古くから伝わるおぼろ型染の技術。その技法を残した鎌倉氏。その方を師とした晃代さん。そして晃代さんから優子さんへとまた受け継がれていくのだ。