おひつや寿司桶など、“木桶”というと丸い形を思い浮かべる人は多いのではないだろうか。しかし「中川木工芸」3代目・中川周士さんの手がける木桶は、それらとは随分違っている。代表作のシャンパンクーラーをはじめ、日本の伝統工芸の技とアート性が融合した作品の生まれた背景とは―。

琵琶湖近くの工房で生まれた、“構造的限界”を超えたシャンパンクーラー

近くには琵琶湖、それに琵琶湖西岸を縦走する比良山系。のびやかな自然に囲まれた滋賀県・比良の地に「>中川木工芸 比良工房 草庭」はある。

この工房で中川周士さんが最初に見せてくれたのが、シャンパンクーラー『konoha』だ。

樹齢200年以上の高野槇(まき)や尾州檜(ひのき)といった希少な木が用いられていて、白木の端正なたたずまいがとても美しい。また、水に強く、保冷に適し、結露も生じにくいといった特性を持つため、氷を入れるのにも適しているという。さらに、軽くて持ち運びしやすいといった実用性も兼ね備えている。

そして、何より目を引くのが、両端を尖らせた流線型のフォルムだ。和の空間にもテーブルにも、あるいはグランピングのようなアウトドアシーンにも、すっとなじむたたずまい。シャンパンはもちろん、ワインや日本酒を入れてもかっこいい。

では、木桶職人の中川さんが、このシャンパンクーラーをつくることになった経緯とは、いったいどのようなものだったのだろう。

「もっとシャープに」。繰り返された要望

それは2010年のこと。京都の企画会社「リンクアップ」社長の今井雅敏氏から、中川さんのもとに「海外に売り込めるような、今までにない木桶をつくってほしい」という依頼があった。

最初からシャンパンクーラーを目指していたわけではなく、海外に合った木桶の使い方を模索する中で、まず「ワインクーラー」という案が生まれた。中川さんは小判型のワインクーラーを提案したが、なかなかGOサインが出なかった。

実はこの試作品の桶は、中田も見ていたという。海外暮らしの長かった中田が要望したのは「もっとシャープなデザインを」というものだった。従来の桶のままのデザインでは、海外の生活空間で浮いてしまう。桶づくりの技術を使って、ヨーロッパのライフスタイルに合うものがつくれたら、それは日本の伝統工芸に新たな可能性をもたらす。そんな思いがあったという。

試作に2年。壁を越え、さらなる進化を確信

しかし、この「シャープなデザイン」を実現させるのが至難の業だった。

木桶というのは、木の繊維に沿って原木を割ってつくった「へぎ板」を、「銑(せん)」と呼ばれる刀や300種類ものカンナを使い分けながら削り、「タガ」と呼ばれる金属の輪で締めてつくるのだが、両端を尖らせた形の木桶は、カーブ部分にタガが食い込み、木が傷だらけになったという。

試作は10作を超え、その間に2年の歳月が経っていた。「構造的限界」との思いもよぎったと言うが、暗中模索する中で、タガの入る部分を丸くして、最上部を反り返らせながら尖らせ、シャープな形を実現させるというアイデアをひらめく。ここに打開の糸口があった。 ついに完成したkonohaは、ある大手シャンパンメーカーの目にとまったことがきっかけで、シャンパンクーラーとして世界へ羽ばたくことになった。それが10年以上も前の出来事だが、今でも国内外から注文が相次ぐ人気商品だ。

桶の技術はまだまだ進化する。konohaの制作を通じて中川さんが得たのは、そんな発見だった。

職人人生の初めには、“世界”は見えていなかった

中川さんは「中川木工芸」の3代目。祖父にあたる初代・中川亀一さんが京都市の白川通りに構えた工房で生まれ育った。現在、その工房は「中川木工芸 京都工房」として、中川さんの父で2代目の清司(きよつぐ)さんが主宰している。

中川さんは大学卒業後、清司さんに師事。「京都一の桶職人」と呼ばれた清司さんの木桶は老舗料亭や旅館で愛用されていた。一方で、清司さんは工芸作品の制作も精力的に行い、木目の伸び縮みする特性を生かし、木をぴったりと合わせる「柾(まさ)合わせ」の技法を確立した。そうした一連の取り組みが認められ、清司さんは2001年に木工芸の重要文化財保持者(人間国宝)に認定される。

その2年後に中川さんは京都を出た。清司さんの工房の職人として従事していたが、人間国宝となった父の工房で作品を作ると自分が作った作品が中川清司の名前で世の中に認知されることを避けられないと考え、独立する道を選んだのだ。そして大学時代から登山に訪れていた自然豊かな場所である滋賀県・比良地方に「中川木工芸 比良工房」を構えた。独立した当初は、修業時代と同様、おひつや寿司桶など伝統的な商品をつくっていた。

「桶の世界は縮んでいた」

その頃、中川さんの目には「桶の世界はどんどん縮んでいる」と映っていた。

かつて桶屋といえば、ゆりかごからおひつに寿司桶、湯船に風呂桶、手桶、さらには棺桶までと、あらゆる暮らしの道具をつくっていた。しかしライフスタイルの変化に伴い桶は売れなくなり、祖父・亀一さんの代には京都に250軒ほどあったという桶屋は、中川さんが独立する頃には、わずか3軒になっていたという。

「小さな工房で家族を養えればいい、独立した頃はそう思っていました」

変化を受け入れ、販路を広げた

しかし、そんな中川さんに転機をもたらしたのが、前述のシャンパンクーラー『konoha』の制作だった。

「日本」だけを意識して桶をつくっていたときは、700年続いてきた桶のつくり方は変えようがないと思っていたし、その必要性も感じなかった。しかし、木桶の形を大胆に変えることに成功すると、デザインの入り込む余地が生まれ、販路が世界へと広がった。中川さんはそう振り返る。

変化を受け入れ、その時代を生きる人が使いたくなるものをあつらえるイメージで、時代や文化に合わせた職人仕事をしていく。それが、職人の可能性を拓(ひら)き、伝統技術を守る鍵になるのではと信じている。

世界が驚嘆する“木桶”へと進化

そして現在、中川さんの創造性はさらに進化を続け、国内外から高い評価を受けている。

30枚の板を木目で合わせる超絶技巧

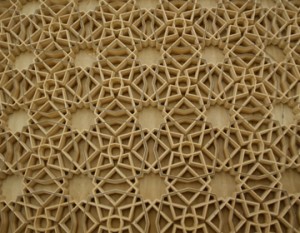

皮革製品で有名なスペイン老舗ブランド『ロエベ』のロエベ財団と、ロエベのクリエイティブ・ディレクターであるジョナサン・アンダーソンの主催で行われた「ロエベ・クラフト・プライズ」。現代の芸術の中で工芸(クラフト)が重要な位置を占めるといった認識のもと2017年から始まった画期的なプライズだ。その記念すべき第1回で、中川さんの出品した『Big Trays of parquetry』が、75カ国3900作以上もの応募の中からファイナリスト26作品のひとつに選ばれた。

出品作の丸盆は一見しただけでは継ぎ目が見当たらないが、日本産の杉から30枚の板を切り出し、削り、組み合わせている。父・清司さんから受け継いだ「柾合わせ」の技が世界に認められた瞬間だ。

ロンドン、パリの美術館に収蔵される「KI-OKE」

また、中川さんがデンマークのデザイナーとのコラボレーションによって制作した「KI-OKE スツール」は、2015年にロンドンの「ヴィクトリア&アルバート博物館(V&A)」、2016年には「パリ装飾芸術美術館」のパーマネントコレクションに選ばれている。いずれも装飾やデザインに特化した、世界的にも権威のある美術館だ。

かつては、ヨーロッパに木桶を持ち込むことは難しかった。空気の乾燥により木板が収縮し、タガがはずれてしまったからだ。しかし現在は、持ち込む土地の湿度に合わせ木材の含水率を調整する技術が確立され、日本の「KI-OKE」が世界に羽ばたけるようになったのだ。

新たな扉を開くために

現在、中川木工芸比良工房には国内外からの注文が絶えず、数ヶ月待ちの状態が続く。2階建ての工房では、若い職人らが忙しく働いていた。

かつては「家族だけ養えれば」と考えていた中川さんだったが、現在は職人の育成に力を入れる。木桶づくりの技術を伝えていく一方で、2020年に誕生させた新ブランド『滋器-shiki-』の制作では、若手職人らのアイデアを取り入れている。

滋器-shiki-はその名の通り、滋賀の木材を使った器のブランドだ。カップや皿といった若者たちにとって日常的なアイテムをつくることで、その時代の暮らしに合ったデザインをあつらえる感覚を養ってほしい。そんな思いで弟子たちを見守っている。

次は職人に光を当てる側へ

異分野の職人や異業種とのコラボレーションにも取り組む中川さんだが、今後は日本の職人に光を当てる活動をしたいという。海外に出たことで、国内でまだ日の目を見ていない職人の中にも世界に通用する人材が多いと気づいたからだ。

伝統技術とデザインが融合すると、職人は世界に羽ばたける。かつて自分の目を開かせたその体験を、工芸に携わる者たちにもしてほしい、その機会をつくりたいのだという。

それが日本の工芸の可能性を広げ、次代を担う職人へのバトンになると信じているからだ。