新潟漆器の歴史

新潟県の北部に位置し、本州日本海側最大の都市として人口81万人を抱える新潟市は、古くから「みなとまち」として栄え、江戸時代から明治期にかけては日本海を航行した廻船「北前船」の寄港地でもあった。そのため物資の交易が盛んで、海や陸から日本各地の文化が続々と入ってきた。

その中のひとつに漆器の文化がある。約400年前の江戸初期に、現在の秋田県の伝統工芸の一つである「能代春慶(のしろしゅんけい)」が伝えられたのがその始まりとされている。繁華街・古町に椀店(わんだな)と呼ばれる漆器の専売地域が設けられ保護政策がとられ、さまざまな技術と職人がこの地に集まったといわれている。主に、お膳やお盆などの日用品が作られ、江戸末期には江戸・大阪はもちろんのこと、北海道にまでその販路は拡がりを見せ、漆器産地として独自の進化をとげ現在の「新潟漆器」となった。

「変塗の宝庫」新潟漆器の特徴

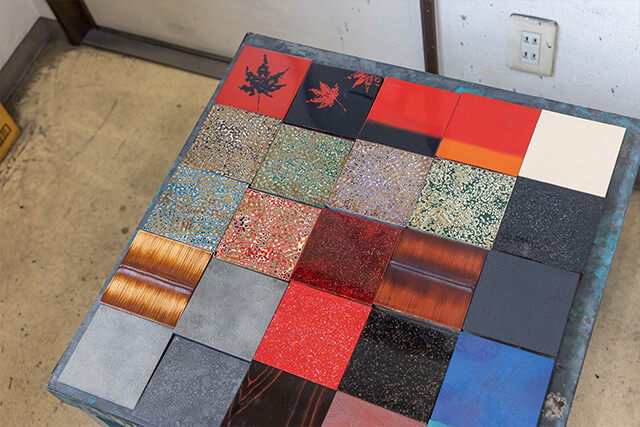

新潟漆器の特徴は、「変塗(かわりぬり)の宝庫」と呼ばれるほどの、塗りの技法のバリエーションの豊富さだ。何かに見立てて、それを塗りの技法だけで表現する、そんな職人たちの遊び心と情熱がこれらを生み出してきた。

例えばそのうちのひとつ「竹塗」は、竹の肌合いを実際の竹ではなく、漆によって表現する。江戸で生み出され、当時武士の刀の鞘を竹塗にするのが流行ったことをきっかけに人気を博し各地に伝わった技法。新潟と一部地域にはその後も定着し、現在では新潟漆器を代表する塗り技法になっている。漆に砥粉を混ぜた錆で竹の節や筋をつくり、 真菰(まこも)粉で煤けた質感を表す独特の技法だ。

他にも、石のざらざら感を表現した「石目塗(いしめぬり)」、重ね塗りによる不規則なまだら文様が特徴の「錦塗」などがあり、平成15年(2003年)には国の伝統的工芸品の指定(花塗、石目塗、錦塗、磯草塗、竹塗の5技法)を受けた。

竹塗の美しさに魅了され新潟漆器職人へ

新潟漆器職人として活躍する真田桃子さんは、24歳の時に竹塗の美しさに魅了されてこの世界に足を踏み入れた。それまでこの業界には全く無縁だった真田さんは、竹塗がすべて漆でもって作られることへの驚きと、竹で作られている様にしか見えないその美しさに魅了され夢中になったと当時を振り返る。

周囲が驚くほどのスピードで技術を吸収し、新潟で一番と言われる漆芸家の先生に学びその技術を磨いてきた。自身が生まれ育った新潟の町の歴史を未来に繋ぎたい、使命感の様な思いもあったという。

伝統工芸でモダンさを表現する

真田さんの生み出す作品には「伝統工芸」の持つ和のイメージを塗り替えるようなモダンさがある。表面はマットなものが多く、傷がつきにくいことも特徴の一つだ。ラピスラズリーの原石に見立てた「瑠璃塗」や赤い石にみたてた「紅石塗」の器などもあり、和食はもちろんイタリアン・フレンチなどの洋との馴染みもよい。テーブルでも料理を引き立たせ、そのポテンシャルを発揮してくれるクールな存在だ。

中でも真田さんが得意にしているのは、「朧銀塗(おぼろぎんぬり)」である。

これは江戸時代の漆芸家・柴田是真(しばたぜしん)の変塗の技法を復刻したもので、木製品でありながら、まるで金属のような特異な質感が楽しめる。柴田是真といえば、1873年開催のウィーン万博に出品した「富士田子浦蒔絵額面」が賞を獲得するなどして、広く知られた作家だ。

ダークな雰囲気と落ち着いた真鍮色(しんちゅういろ)にはアンティークの冷たい趣があり、古びた見立ての粋が静謐な美しさを醸し出す。もちろん作品づくりは一点一点が手作業だ。木地固めをして、布着せ、錆つけ、中塗りと、その工程は2ヶ月近く続く。中盤の工程で炭の粉をまいて、朽ちたような凹凸感を表現する。復刻でありながら、その完成品は実にモダンで現代的だ。

新潟を漆器で有名な産地へ

多種多様な技術が集結し、それぞれの職人の個性が生きる進化をとげてきた新潟漆器。まだ組合の歴史も浅く、漆器の産地としての規模はそれほど大きくない。小売や卸といったマーケットの面では有名な産地にはとても敵わないという。それでも「この仕事が好きだからやっている」と真田さんは笑顔で胸を張る。真田さんの仕事は職人としての腕を磨き、独自の「変塗」の路線をとことん突き詰めることだ。今は飲食店を中心に、完全にオーダーメイドでその技術を提供している。店側が盛りつける料理をイメージしながら、それが引き立つようにイマジネーションを膨らませて、次々と新しいものをつくり上げる。首都圏や海外からの注文も多く、納品に半年以上待ってもらうこともある。

真田さんが漆塗りの世界に入ってから、約10年。最初は無我夢中で「美しいモノを作りたい」と走り続けてきた。今は新しい試みに意欲を燃やし続けている。

「私はごりごりの職人で、プロダクトをつくる人間なんです。今は新しい塗りを考えるのが楽しい。これからは、例えば3Dプリンターを使って樹脂系のものにチャレンジしたり、銅っぽいものもやってみたりしたい。」と真田さん。

漆器の有名な産地として世界で「新潟漆器」が語られる日は、そう遠くないかもしれない。