南部紫根染を復活させる

南部紫根染(なんぶしこんぞめ)という染物をご存知だろうか。その名のとおり、初夏に白い花をさかせる植物のムラサキの根からとった染料で染め上げる技法だ。鎌倉時代に南部地方に伝わったとされ、以後南部藩などに保護されて多くの着物や小袖などが生産されていたが、明治に入りこの技法は下火になり、盛岡地方で伝統技法を伝える人が完全に途絶えてしまった。

しかし大正に入り南部紫根染を復活させる機運が起こった。秋田県に残っていた紫染の技術者を招くなどして技術を学び、研究を進めて独自の技法も開発した。そのときの研究所の主任技師をしていたのが今回伺った草紫堂の初代藤田謙さんだった。

この日お話を伺ったのは三代目の藤田繁樹さん。現在、日本に自生するムラサキは絶滅危惧種とされているので、自分たちで栽培をしているのだという。そのため良質のムラサキはなかなか手入りにくい。だからさらに研究が必要で化学的な知見も取り入れているそうだ。

染める美しい絞り模様と濃淡

紫根染の特徴とは

紫根染のひとつの特徴は色の濃淡。草木染めは何度も何度も染色をかさねるため、濃淡の微妙なムラができる。それが独特の美しさをかもしだす。また「南部しぼり」としてしられる手しぼりを施して染めるので、完全な一点ものができあがる。それもまた特徴のひとつだ。色は年を経るごとに少しだけ変わり、そうすることでまた濃淡が美しくなっていく。

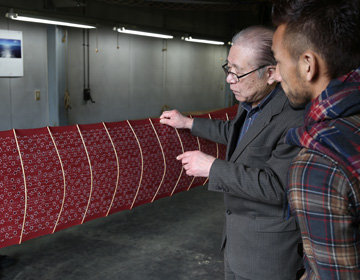

工房では、しぼりの作業を見学させてもらった。まずは型紙で生地に模様をつける。型紙は古くからのものもあわせて800種類もあるという。年に1つ2つ新しい型紙を作るということをしている。

その型紙によってつけられた模様に沿って糸を通してきっちりとくくっていく。これがしぼりという作業だ。糸でくくってある部分には染料が入らないという計算。そのため染め終わると鮮やかな色のなかに鮮明な模様が浮かび上がるのだ。

自分たちがいいと思うものを

染めの作業もしぼりの作業もとても繊細で時間のかかるものだ。そんなこだわりのなかで、目指すものはという質問には「自分たちがいいと思うものを作ること」と答えてくれた。

「もちろんそれをお客さんに受け入れてもらえないこともあるかもしれない。でもまずは自分たちの満足度。納得して作った物をどうやって理解してもらうか。わかってもらってファンになってくれる人もたくさんいる。そういうものを目指しています」と藤田さん。

「若い方が着ても、少しお年を召してしてからも長く愉しめる。ご高齢になって、もう一着欲しいと言っていただくこともあります」

ひとつひとつ、一点ごとに表情の異なる南部紫根染。見ていて飽きない南部しぼりの美しい文様。またひとつ魅力ある着物文化に出会うことができた。