藩政時代から続く南部古代型染め

岩手県に伝わる「南部古代型染め」の歴史は、1620年頃に始まる。当時の盛岡藩主が京都から蛭子屋三衛門(小野家)をご用染師として招いたのが始まりだ。南部藩の家紋である向鶴を中心にさまざまな文様の型を彫り、裃や袴、小袖などを彩った。

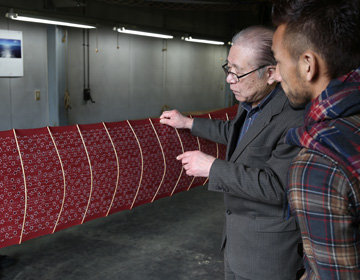

今回お伺いしたのは、その蛭子屋三衛門から続く、「蛭子屋小野染彩所」。お話は17代目の小野信太郎さんに伺うことができた。

まず型を見せてもらって驚いたのが模様の緻密さ。中田も最初に「細かいなぁ」とため息とともにもらしていた。

小野家に伝わる「型」

長い歴史を持つ小野染彩所には古くからの型も多く残っている。何と300年前つまり1700年代の型も現存しているという。今回はそのなかからさまざまな物を見せてもらった。

「これは人間国宝が彫ったものです」と小野さんがある型を見せてくれた。またここでも中田は「細かい、細かい」と驚きの声。

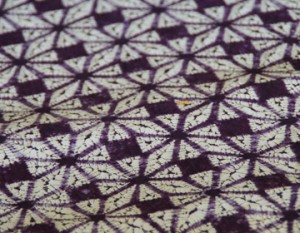

「これは私たちの技術ではとうてい彫れない。ミスが目立つから」と小野さんもお手上げとなるほど見事な文様だ。

ただ「古い型」といっても、デザインとしてはまったく古さを感じないというのが不思議だ。現代的にすら見えてくる幾何学文様もあった。「型の魅力は無限なんですよ」と小野さんは話す。たしかに細かい作業というだけでなく、見渡してみるとポップなセンスをした文様もたくさんある。型は職人の技術だけでなくセンスや当時の流行も見せてくれる。

きれいな水が描き出す藍染の色

京都などでは型彫りと染めなどの作業は分業で進められるが、南部古代型染めはすべて一貫作業で行う。だから型を用意して糊を置き、染め上げてから水で流すという作業すべてを小野さんは行う。小野さんが「色は無限」というようにさまざまな色で染めることができるが、やはり染物の基本は藍だそうだ。

「ただ、藍染は水もよくなければいけない」と小野さんは言う。こちらでは井戸水で作業を行っているそうだ。かつては南部藩の外堀で水洗いをしていた時代もあったそうだが、汚水などが見つかり水にこだわるために3代前、170年前にこちらに越してきて腰を下ろしたのだという。

染色業界のこれからの課題

最後に小野さんは「作る人が少なくなっているのが残念だ」と話してくれた。職人になろうという人がだんだんと少なくなってきているのが現状だそうだ。ただ中田は南部古代型染めの型を前にして興奮していたようにも思える。「画家の絵で型紙を彫ってみたら面白いと思う」などと話も盛り上がっていた。

繊細な型紙や藍染の美しい着物。きっと目にする機会、染織物を着る機会があればその魅力に気づく人はきっと多いはずだ。