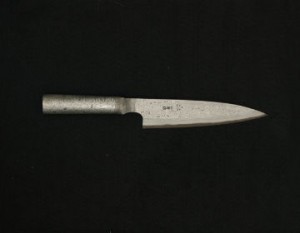

伊達政宗が復興した刀・大和伝

日本各地に刀匠が存在するが、宮城県にも古くから伝わる日本刀を作り出している工房がある。鎬幅が広く、高いのが特徴で、さらに刀身は柾目肌が整っていて美しい大和伝保昌派の製法を継承している法華三郎信房の工房におじゃました。

大和伝というのは日本刀の古刀の分類のひとつで、もともとは大和国高市郡 (奈良県) で、鎌倉末期に完成した刀の製法。一度は廃れてしまったが、伊達政宗のころの仙台藩が復興をさせた。そのころに法華の初代清房が、国包という藩の優れた刀匠のもとに学び大和伝を継承したのだ。

大和伝の復活

時が下り、五代目のころには紆余曲折があり法華家の製法は、備前伝という別の製法に変わったのだが、八代目が研究を重ねそのころ廃れてしまっていた大和伝を復活させたのだ。見事に大和伝保昌派を継承していることが認められて宮城県指定無形文化財となった。今回工房に伺ったまさにそのときに、刀を鍛錬していたのが九代目法華三郎信房を継ぐ高橋大喜さんだった。

砂鉄と炭、人の手が生んだ日本文化

大喜さんの息子さんである栄喜さんも刀匠として活躍している。この日は栄喜さんに、刀の説明を受ける。最初の一言が 「鉄は必ず人が手を加えないと生まれないものなんです」 というもの。自然界に鉄というのは存在しない。様々な形で鉄は生きているのだ。例えば砂鉄。それを私たちが一般的に 「鉄」 と呼んでいるものにするためには、人の力が必要だ。砂鉄と炭を使い精錬しないと鉄はできあがらないのだ。日本は砂鉄と炭が豊富な国。そこに人の手が加わって鉄ができ、それを刀という形にして日本の文化ができあがった。日本刀は特に日本人の生活に密着した文化。 「人の暮らしの身近にあったものなんです」 と栄喜さんは言う。

「守り刀として、一種のお守りのような意味合いとして短刀を持っていた。それから、そりが合わない、切羽詰るといったように、慣用句にも多く刀の言葉が残っています。それだけ身近にあったものなんです」

宇宙からやってきた“隕鉄”の刀

鉄は人の手によって作られると言ったが、製鉄の方法がまだ確立されていなかった時代にもエジプトや中国の王朝には短剣があった。一体どうやって作ったのか?

「宇宙から降ってきたものを使ったんですよ」 と栄喜さんは言う。つまり隕鉄を使ったと考えられているのだ。

実は博物館から依頼されて、大喜さんと栄喜さんで隕鉄のみの日本刀を打ったことがある。今回は特別にその刀と隕鉄を見せてもらうことができた。100万年に1度という途方もなく長い時間をかけて宇宙空間で冷えていった鉄であるがゆえに、地球上ではできないはずの金属組成をしていた。そのため、折り返し鍛錬といったことはできないとされていた。試行錯誤を繰り返し、2年の歳月をかけてようやく刀にすることができたのだという。

日本刀はこの先千年残るもの

刀は最初、祭器や象徴として生まれた。武士が台頭しだした平安末期からは重要な武器として活躍した。そうなると刀を見極める目を持っていなくてはならない。そして、時代が下るとともに、刀は武器としての役割だけでなく武士の精神的な支柱になっていく。実は、より良い刀を作る製法も発展したが、それとともに発展したのが鑑定法なのだという。

武士の台頭した鎌倉時代から鑑定法は培われ、ある刀を見て、どの国のその作者まで言い当てることができるようになった。

「だから妥協という言葉はありません。打つときも見極めるときも。刀というのはこれから先、千年も残るものだからです」。時代を経ても、揺るがない美しさ、研ぎ澄まされた形がそのまま残る。その大喜さんの言葉には、時の重みすら感じた。