仙台箪笥とは

仙台箪笥が生まれたのは、江戸末期だといわれている。仙台藩の地場産業として発展したものだ。武士が刀や着物などをしまっておく、身近なものとして使われていたという。本来、大きさは幅4尺(約120センチ)、高さ3尺(90センチ)が標準ではあるが、現在ではお客さんの要望に合わせてさまざまなサイズのものを作っている。

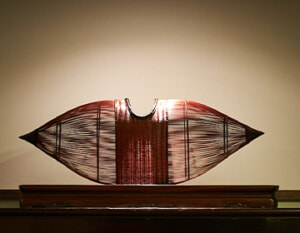

それほど大きい箪笥ではないのだが存在感はバツグン。木の性質を知り尽くした指物、美しい木目を際立たせる漆塗り。それから何といっても、龍や唐獅子などの意匠を施された金具が目を引くのだ。

「職人さんが金属を叩きだして作るこの金具は、家柄や格の高さを表すものだったんです」と教えてくれたのは、仙台箪笥を扱っている門間箪笥店の七代目 門間一泰さん。

文化財指定のショールーム

門間箪笥店は1872年に仙台藩の御用職人であった門間民三郎によって創業された老舗中の老舗。その歴史は140年にも及ぶ。自社に塗師と指物師を抱えて、製造から販売までを行っている。

生活の中で仙台箪笥がどのように使われているのかを知ってもらうため、祖母の代まで住んでいたという住居を、そのまま仙台箪笥のショールームとして使っている。ちなみにその住居は国の登録文化財にも指定されている。

もともと仙台箪笥は嫁入り道具として持たされることも多かったという。

「でも嫁入り道具というのも、現在ではあまり見ないですよね」と中田。

「たしかに。でも多くの方に使っていただいています。現在はコンパクトサイズの小箪笥も人気があります。あと、古い箪笥のお直しの注文も多いですね」

中には100年使っている箪笥もあるという。その表面をすべて削り、再度漆を塗りあげて、新品同様の美しさを取り戻すのだ。門間箪笥店はこれから先の100年も考えて、若い職人さんを集めて育ててもいる。

仙台箪笥を100年使い続けるために

仙台箪笥の美しさのひとつが先ほどもいった漆塗りの姿だ。漆塗りは現在ではお客さんのオーダーに応えていろいろな塗り方をするが、昔ながらの仙台箪笥は、木目が美しく見える木地呂塗りが一般的。その塗りの工程は30ほどもあるのだという。塗って、研いで、磨き上げる。

30工程のどれもが繊細な仕事を必要とする。しかも大きな箪笥が相手だ。全部が手作業で行われるため、塗りの作業だけで数ヶ月を要するという。お客さんもそれを承知して、仙台箪笥を注文するのだという。

工房ではお直しの作業を見学することができた。傷などがついて傷んだ表面を削り、漆を塗っていく。何度も塗り、研いで磨きをかける。仕上がりの状況によってすべてが変わるという繊細な作業だ。

「仙台箪笥は50年、100年使うもの」と門間さんは言う。創業140年の歴史を背負って伝統を引き継いでいる。

ただしそれだけではない。門間箪笥店は現代の生活様式や将来を見越して、新作も次々と発表している。140年で培った技術を活かして、デザイナーコラボのワインラックやモダンな家具にも挑戦しているのだ。現代の生活のなかにあってこそ、本当の文化継承なのだ。