浪江に伝わる大堀相馬焼

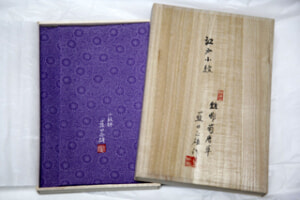

福島県浪江町の大堀地区一円で焼かれる伝統的な陶器の大堀相馬焼(おおぼりそうまやき)。江戸時代、元禄年間に相馬藩の半谷休閑という人が地元で陶土を発見して日用雑器作りを始めたところから歴史が始まったというから、これまで320年以上の時を重ねてきた伝統のある青ひび、走り馬、二重焼の陶器だ。

大堀相馬焼走り駒は、1060年以上も前から今も伝えられる神事「相馬野馬追」、繋ぎ馬は藩主相馬家に伝わる家紋で、大堀相馬焼は藩の特産品として奨励されたため、大堀相馬焼の意匠として走り駒が使われる。

大堀相馬焼の特徴

大堀相馬焼は鉄分の還元によって出される青とそれとともに入るひびが特徴。ひびには墨を塗りこむので黒く見え、青のなかに黒いひびという印象的な表情を見せる。それともうひとつ大きな特徴が二重焼きという技術。成形のときに外側と内側のふたつをつくり、やきあげる前にそれらをかぶせあわせる。そうすることで、内容物が冷めにくくなるのだ。この技術は大堀相馬焼のみに使われるものだ。

震災で窯を離れることに

今回お話を伺いにおじゃましたのは、大堀相馬焼半谷窯の16代窯元、半谷貞辰さんだ。お名前からもわかるとおり、大堀相馬焼を始めた半谷休閑の末裔にあたる方だ。300年以上も続く窯だったのだが、東日本大震災で登り窯が全倒壊してしまったという。またそれに続く原発事故で避難を余儀なくされてしまった。

窯のなかにこだまする音

半谷さんは県内の避難所を転々としたが、知人の協力を得て、福島市での工房で作陶を行っている。浪江を離れるとやはり地元が恋しいと感じた。それは半谷さんのみならず、浪江町から避難した人みながそうだったという。

「やっぱりみんな、地元のものがほしいっていうんです。地元のものを使うと安心するって」そう半谷さんは語る。土地と人と大堀相馬焼という伝統工芸が結びついていた。

半谷さんが「この音をぜひ聞いてもらいたかったんです」と窯の扉を開ける。すると、ピーン、ピーンという美しい音が聞こえてきた。金属のようにも聞こえるが、冷却時に陶器に細かなひびが入る“貫入音”なのだという。中田も思わず「すごい!きれいな音!」と耳を傾ける。この音もきっと人の気持ちと結びついているのだ。

大堀相馬焼に馬を描く

最後に大堀相馬焼独特の馬の絵を書く体験をさせてもらった。絵付けを担当している半谷さんの奥さんに教わりながら、中田が馬を描く。

「書き方に決まりはあるんですか?」と質問すると、「こま(馬)は、書き順が決まっているんですよ。紙に書くより、器に書くほうがすごく難しいんです。」と奥さん。

中田も、集中して絵付けに取り掛かるが、そう簡単に描けるわけもなく「なんだか、太った馬になったな…」と笑っていた。

半谷さんと奥さんは、現在も大堀相馬焼を作り続ける。

「応援してくれた方がたくさんいたんです。「あなたたちには何より“腕”があるでしょう。腕があればお客さんはついてくるよ」と励まされた。それが何より嬉しかったんです」そう語ってくれた。