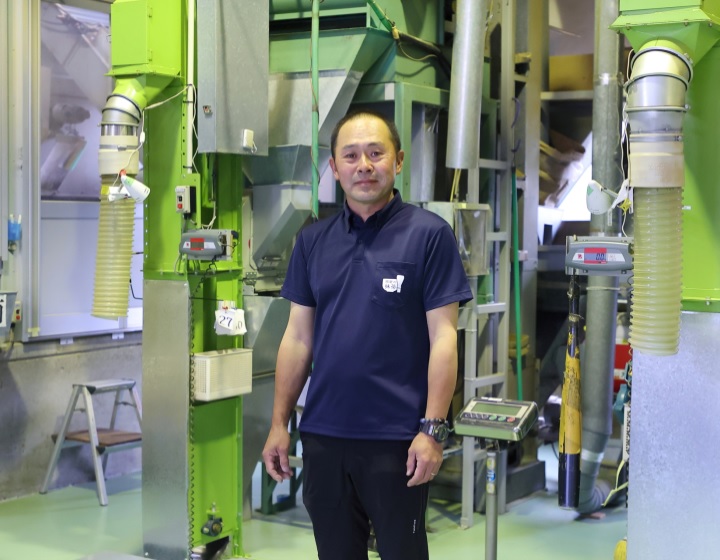

愛知県の北西に位置する西尾市は、全国有数の抹茶の産地だ。地域ブランドにも登録された「西尾の抹茶」の原料である碾茶(てんちゃ)の製造を手がける有限会社「ヤマフジ製茶」の稲垣宏紀さんは、全国茶品評会で最高賞にあたる「農林水産大臣賞」を受賞した経験を持つ。日本一の抹茶を生んだ稲垣さんのこだわりとは。

風土に愛された“最高”の抹茶

愛知県西尾市。県の中央部を北から南へと流れる一級河川・矢作川の河口付近に位置するこの町は、恵まれた水源と豊かな土壌を持ち、農水産物の生産が盛んだ。なかでも、日本有数の生産量を誇るのが抹茶。また、抹茶の原料である碾茶の一大産地でもある。碾茶において愛知県は鹿児島県、京都府、静岡県に次いで全国で4位の生産量を誇り(令和3年、全国茶生産団体連合会調査による)、そのうち西尾市の生産量は愛知県の総生産量の8割以上を占めている。

生産量だけではなく品質も折り紙付きで、令和元年には第73回全国茶品評会で最高賞にあたる「農林水産大臣賞」を受賞し、日本一に輝いたブランド品だ。そして、その農林水産大臣賞に輝いた碾茶を生んだのがヤマフジ製茶・稲垣宏紀さんである。

そもそも碾茶とは

そもそも、碾茶という言葉に耳馴染みがない人もいるだろう。碾茶とは先述の通り抹茶の原料で、粉末状にする前の葉の状態のことを指す。日本茶の中でも高級品に分類される玉露と同じように、被覆栽培でじっくりと時間と手間をかけて育てられるのが特徴だ。

遮光資材を被せる被覆栽培では、光を減らして茶葉の光合成を抑制することで、お茶の渋みのもとになるタンニンを減らすことができ、その結果まろやかな味に仕上がる。また、少ない日光量を最大限に受け止めるために葉が大きく広がり、鮮やかで濃い緑色に育つという。玉露との大きな違いは、製造の段階で「揉む」という工程を経ないことだ。玉露は茶葉を揉んで細胞を壊すことで味をしみ出しやすくするが、碾茶は石臼で粉末にすることが前提のため、挽きやすいように茶葉を揉まず、細胞を壊さないように加工する。

土づくりは「目に見えない」から難しい

西尾市での茶作りは、今から700年以上前に始まったと言われている。明治時代に入ってから本格的に栽培されるようになり、大正後期から抹茶の生産が特に盛んになったそうだ。矢作川とその分流・矢作古川の河口付近に形成された三角州に位置する西尾市は、砂状の土質で、かつ気候も温暖なことから、ツヤのある茶葉を育てるのに適しているとされる。良質な茶の栽培には排水性の高い土質が求められる一方で、水捌けがいい分、水と一緒に肥料が流れ出てしまうという問題も。

「土づくりで一番難しいのは“目に見えないこと”ですね」と話す稲垣さん。菜種から油を搾ったあとのかすである「菜種かす」を肥料として使用し、水捌けのよさを保ちながらも肥料が抜けにくい土を育てている。菜種かすは天然有機肥料なので、土を作りお茶に甘味や香りを良くする効果があるという。

100点のお茶は200点の生葉からしか生まれない

稲垣さんは碾茶づくりにおいて「栽培も、収穫した後の加工も同じくらい重要」と考えている。茶摘みで収穫された生葉の時点で100点に近いものができあがっても、加工していくうちに90点、80点…と点数が下がっていくというのが稲垣さんの持論だ。そのために「栽培技術で100点の生葉作りを目指し、そこからいかに減点を無くして製造する事が大事」と話す。

例えば、新芽が出てからいつ被覆を開始するかを見極めるのも、被覆栽培の効果を最大限に生かすためのテクニックだ。ほかにも、肥料を与える時期や収穫の時期など、それぞれのベストタイミングを適宜判断しなくてはいけない。そのためには、長い時間畑と向き合い、経験を培う必要がある。稲垣さんは「自分の畑の特徴をつかんで管理することで、品質をしっかりそろえることができるんです」と胸を張る。

味は蒸して出す、香りは乾燥させて出す

「蒸すことは茶葉の味を出す、乾燥させることは香りを出すという点でとても大事。この2つの工程に特に気を付けています」と話す稲垣さん。

収穫された生葉はまず蒸し器に投入し、酸化を止める。蒸しすぎるとせっかくの葉の色や香りが台無しになってしまうが、蒸す時間が足りないと生臭さが残ってしまうため、時間や温度の絶妙な調整が必要だ。稲垣さんの工場では98~100℃で10秒ほど蒸しているという。その後、蒸された葉を風で吹き上げて冷却する「散茶」と呼ばれる工程へ。風の力で葉の表面についている水分を飛ばしながら、葉同士が重ならないように分離していく。

そうしてほぐされた葉の水分を、乾燥炉で完全に抜いていく。西尾市ではレンガ積みの「三河式碾茶乾燥炉」と呼ばれる遠赤外線による乾燥炉が用いられるそうだ。オーブンのような乾燥炉の中は5段に分かれていて、各段に葉をくぐらせながら水分を飛ばしていく。そして、完全に乾燥し碾茶の荒茶となる。そこから茎や葉脈を除去して石臼で挽きやすい形状に整え、石臼で挽いたものが抹茶となる。

抹茶ブームの影で、農家は減り続けている

有名カフェチェーンでは抹茶入りラテが定番メニュー化し、コンビニに行けば抹茶味のスイーツがいつでも手に入る時代だ。もはや抹茶はブームではなく消費者の生活の一部として受け入れられつつある。その一方で、抹茶を生産する農家は減り続けている。農林水産省が発表している「農林業センサス」によると、2000年には5万3000戸だった碾茶農家が、2015年には約2万戸に減少した。

また、西尾市には茶葉を取り扱う市場がないため、問屋との相対取引が主流だ。ところが、昨今のオンライン市場の発達やECサイトの登場により、以前と比べて問屋の影響力が減退しているという。問屋を相手に商品を卸している茶農家や加工会社にとって死活問題になりかねない。

「品質がいいものを作っても売れなければ仕方がない」とこぼす稲垣さん。そのためにも、個性を伸ばした唯一無二の農家として成長する必要があると語る。

海外市場を見据えた取り組み

そんななか、稲垣さんが取り組んでいるのが海外市場を意識した各種認証の取得だ。海外のマーケットでは、有機栽培された製品やフェアトレード製品などが好まれる傾向にあり、実際に生産者がなんらかの認証を取得していないと売ることすらできない場合もあるという。

例えば、持続可能な農業を推進するための国際的な認証プログラム「レインフォレスト・アライアンス」などを取得することでアメリカの大手食品メーカーなどに売り込むことができるそうだ。これらにいち早く取り組み、海外市場での信頼を獲得したいと考えている。

「西尾の抹茶」の未来を考える

西尾市とその周辺地域で栽培された茶葉は「西尾の抹茶」として特許庁の地域ブランドに認定されている。西尾市では抹茶を飲料用にとどめるのではなく、食品の原料として活用できる「食べるための抹茶」をテーマに、各農家や企業が碾茶の品質向上を目指して研究を重ねてきた歴史を持つ。

現在は西尾市で生産される抹茶の9割以上が加工品として菓子やアイスなどに使用されているが、もちろん、飲料用抹茶の評価も高い。だが、その知名度はまだまだ他の産地に及ばないのが現状だ。稲垣さんは「地元の子どもたちは石臼体験などを通して 『西尾は抹茶が有名だ』と知っているけど、結局地元の中でやっているだけ。もっと外に向けてPRしないと」と危機感をあらわにする。

抹茶を含む緑茶の海外需要は年々高まっていて、令和3年には初めて輸出額が200億円を突破した。求められる製品の多様化も見込まれるなか、「つねに新しい情報に耳を傾けて対応する力を持たなくてはいけない」と語る稲垣さん。日本一の碾茶が、世界中の人々に届く日もそう遠くはない。