名古屋の茶道金工家である父・長谷川一望斎春洸氏の息子として生まれ、4代目を継ぐ長谷川清吉さん。一見シンプルにも思える金工の茶道具だが、細部にまで手の込んだデザインはハッとする美しさをまとう。茶道具制作の傍ら取り組むのが「使い捨ての工業製品」を精巧に再現した作品。ユニークな作品を生み出す真意を尋ねた。

愛知県に続く伝統ある茶道金工家の家に生まれて

名古屋市昭和区の閑静な住宅街でふと目に留まる、和の趣ある門構え。この門をくぐった先に、茶道金工家の家系を継ぐ長谷川清吉さんが制作を行う日本家屋が佇む。長谷川さんの生家は江戸時代に名古屋藩主を世襲した尾張徳川家御用鍔(つば)師で代々一望斎を襲名する家系。江戸時代には刀装具の鍔を手がけていたが、明治維新後は帯刀禁止令もあり、刀製造は衰退の一途をたどる。そこで鍔の加工技術を活かし金工の茶道具を作るようになり、4代目である長谷川さんまでその技術は脈々と受け継がれている。

そもそも江戸時代、尾張徳川家により名古屋にお茶を楽しむ文化が根付き普及。現代もその文化は名古屋に息づいている。そのため、お茶をたしなむ人も多く、和菓子屋も多い。結果としてその地域文化が長谷川家の家業にも深く影響してきた。

金工の茶道具とは

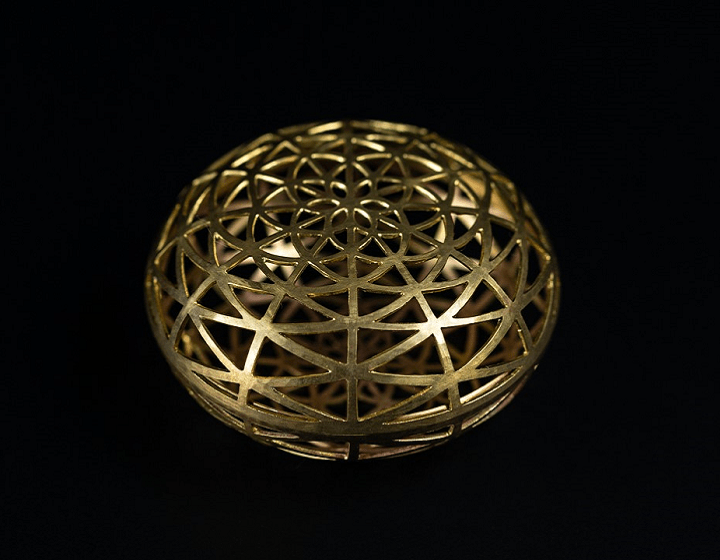

ところで、茶道具といえば、まず備前や萩など、焼き物の抹茶碗を思い浮かべる人が多いのではないだろうか。金工で手がけるのは、お湯や水を注ぐための注瓶(ちゅうびん)や茶菓子を彩る菓子器。言ってみれば茶道具のなかで脇役ともいえる存在だ。長谷川さんはそれを踏まえたうえで、「焼き物との調和を考えて、1歩2歩下がったような、おとなしめの制作をするのが合ってるのかな」と金工の茶道具について話す。

しかし、この世界に没頭するなかで「茶道具だけを作っているのでは、磨いてきた技術を存分に表現したり、自身や家の発展には物足りない」とも考えた長谷川さんは、これまで培ってきた技術を活かし、アート作品の制作に踏み出していく。

ロンドン留学後、帰国して家業を継ぐ

そう考えるようになったきっかけが留学先での経験だろう。漠然と家業を継ごうと考えていた長谷川さんだったが、創作のソースを増やしたいと、高校卒業後は英・ロンドンに留学。2年ほど現地で彫刻を学んだ。

「金工や茶道具とはジャンルが違えど、ロンドンでの学びは今に生かされていることも多い」と話す長谷川さん。たしかに長谷川さんの作品には、茶道具でありながらも、どこか異国情緒を感じるような無国籍な趣が漂う。

帰国後は父のもとで技術を身につけていった長谷川さんだが、自身が手がける作品については「やはりその時代をなにか投影するようなものを」と語る。今の時代に生き、いろんなものを見聞きして考え、人生を重ねてきたことが無意識にも作品に影響を及ぼしているという。

代々受け継がれてきた技術は身につけたうえで、日本の伝統的なデザインにとらわれることなく、海外のジュエリーや教会の飾りなど、さまざまなモノに触れ、その感性を柔軟に融合させてきたからこそ生まれる作風は、長谷川さんの魅力のひとつといえる。

「使い捨ての工業製品」を金属で

旧来の金工のフォーマットにはない技術も積極的に取り入れる長谷川さんが次に目をつけたのが「使い捨ての工業製品」。茶道具ではなく、いわゆるアート作品だ。たとえば、缶や紙袋、“プチプチ”とも呼ばれる気泡緩衝材などを、金属で精巧に再現する。それらが金属とはかけ離れた素材だからこそ、精巧に再現するのに技術を要するため作りがいがあるし、また、技術の高さを周囲に見せられるとも考えた。

茶道具の世界では花や植物、生き物などをモチーフとし、その有機的な形や命を作品に宿すことが多いが、アート作品ではあえて、無機質なものを題材に選んだ。その理由について、「使い捨ての工業製品を金工で再現する。時間や労力をかければかけるほどに、それに取り組む意味がないようにも思えるが、そんな感覚が僕は結構好きで。」と、はにかみながら語る。

茶道具にしのばせて展覧会に出品

「使い捨ての工業製品」をモチーフにしたアート作品は、まずは試しに作ってみて、作品として成立していないと自分が思えば、世に出してはいけない。そんな思いを胸に、気の遠くなるような細かくて地道な作業を黙々と続けた長谷川さん。完成した作品を客観的に見つめたときに、作品として世に出しても大丈夫だと思えたのだとか。茶道具に混ぜて展覧会に出品したところ、来場者の反応には手応えがあったという。

茶道具のような用途もない、ただただアートを突っ走った作品ではあったが、「ユニークな作品だね」と興味を持ってくれたり、「何作ってるんだ」とおもしろがってくれたり。お茶の世界や茶道具に関心のある人だけでなく、それまで接点のなかった人たちの心にも作品の魅力は届き、多くの声が寄せられた。

それを機に長谷川さんは、茶道具と並行して「使い捨ての工業製品」シリーズも続けていくことを決め、作品のバリエーションを増やしていった。後に、茶道具という枠を超えた、「超絶技巧」がテーマの展覧会にも出品するなど、金工家としての幅を広げることにもつながっている。

軸がふたつあることで、気持ちがラクに

家業だけでなく、アート作品の仕事もするようになったことは、長谷川さんの気持ちをラクにした。焼き物との押し引きを考えながら、少し引いたデザインを考えていく茶道具。一方で、思う存分に作り込んでいける「使い捨ての工業製品」シリーズ。同じ金工といえども、まったく方向性の異なるふたつの軸があるからこそ、それぞれの制作がより楽しいと思えるようになったのだ。

取り引き先の人と会ってしゃべったり、個展に足を運んだりするのも大事な仕事だとは思っているが、作業場で黙々と仕事をしているのが性に合っているという長谷川さん。自然光が入る昼間の時間帯には小気味良いテンポで金属を叩いて成形する作業をし、夜はラジオを聴きながら局所的に光を当てて細かな作業に没頭する。昼も夜も、真摯に、ときに遊び心を持ちながら金属と向き合っている。