知らないことだらけの「刀」

普段はあまり目にすることのない刀。実際に目の前にするとやはり迫力がある。 今回伺ったのは、重要無形文化財保持者の刀剣作家 天田昭次(あまた・あきつぐ)さんの工房と、その刀剣を収める刀剣伝承館(カリオン文化館内)。

案内をしてくれたのは、天田さんの実弟で弟子の天田収貞(あまた・かねさだ)さん。頭を手ぬぐいで包み、いかにも刀鍛冶という印象の刀匠だ。

まずは、飾ってある刀剣を見ながら説明を受ける。中田からは素朴な疑問が出る。 「この、刀の反りが違いますよね。この違いは何なんですか?」 「そうなんです。飾ったときに刃が上を向いているのが刀。刃が下を向いているのは太刀っていうんです。実際に使うときに、腰に下げた状態から刀を抜いて物を切るか、馬に乗って相手を切りつけるか、という違いがあるんですよ。」 刀剣は形や大きさ、用途によって呼び名も異なり、さらに流派によっていろいろな形状があるということだ。

鋼を鍛える

次に工房へ。天田昭次さんご本人にもお付き合いいただき、日本固有の伝統についてお話を伺うことができた。こちらの工房では、自家製鉄、つまり鉄を作るところから刀作りが始まる。

「むかしはポリバケツを持って砂鉄を集めに行ってたんだよ」その砂鉄をレンガ作りの火炉に入れ、玉鋼(たまはがね)を作る。それをまた熱し、鍛えていく。刀鍛冶のトンカントンカンとやる姿はこの作業で見られるもの。

中田も体験させてもらう。「暑い」と言い、汗を拭きながらの作業だった。それもそのはず、目の前にはごうごうと燃え上がる炎があり、そこに鉄を沈めて機を見て取り出し、ハンマーで鍛えていくのだ。

”伸るか反るか”の作業

今回見学させていただいた作業はここまでだったが、刀身の完成までは精錬された鉄を刀の形に整え研いで行く作業が続く。その過程でできあがるのがまっすぐの刀。

「一番難しいのは、刀身を反らせる焼入れの作業です。1ヶ月かけて鍛錬した刀身に一瞬にしてヒビが入ることもある。いちかばちかの思い切った勝負。『伸るか反るか』という言葉は、ここから生まれたんですよ。」と、天田収貞さん。

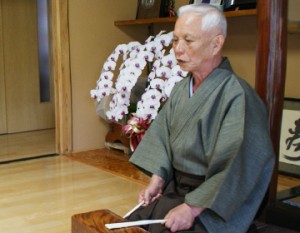

最後にお部屋へあがり、刀を手に取らせてもらった中田。 畳の上で正座をし、神妙な面持ち。どこかきりりと引き締まった雰囲気が漂っていた。