小鼓に触れる

膝の前に置かれた小鼓(こづつみ)をひょいと肩に乗せて、ポンと打ち鳴らす。教えていただくままに、中田も小鼓を手にとり、肩に乗せる。手で打ってみるが、曽和博朗さんたちのような、透き通る音にはならない。

小鼓とは、能楽などの伝統芸能に欠かせない打楽器。ばちで叩く木製の太鼓とは違い、「胴」と呼ばれる漆塗りの筒を2枚の馬の皮で塞ぎ、「調緒(しらべお)」という紐で締め付けてある。この「調緒」を握って皮の張り具合を変え、音色を調整するのだという。シンプルな構造だからこそ、熟練された技と勘が頼りなのだ。

舞台の演出を左右する小鼓方

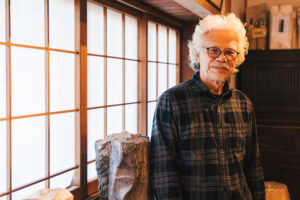

今回お話を伺ったのは、小鼓の名手として名高い人間国宝の曽和博朗(そわひろし)さんと、お孫さんの尚靖(なおやす)さん。尚靖さんは、奈良県の旅の際に中田が見学した、春日大社の奉納能「翁」にて、小鼓方として舞台に立っておられたのだという。偶然ながらも、既に舞台を拝見していたのだ。

曽和博朗さんはいまも現役の囃子方として活躍されている。舞台では小鼓を打ちながら、「よお」と声をかける。声の張りも舞台の演出によって変化させるのだという。そのシーンごとに、必要な表現が求められるのだ。

「わたしたちに、惜しかったという演奏はありません。プロには、惜しかった、という言葉はないものですよ。」そう話してくださった。博朗さんの息子であり、尚靖さんの父である正博さんは、現在、東京を中心に奏者として活躍しながら、国立能楽堂養成講師、国立東京芸術大学能楽小鼓教官として後継の指導にもあたっている。

広くその魅力を伝える

また、曽和さんたちも公演活動の合間に、後進の育成と小鼓の普及にも尽力している。全国で「お稽古場」と称して教室を開き、初心者から上級者、子どもからお年寄りまで幅広く生徒さんを持っているのだ。その「お稽古場」の情報は、曽和さんが運営するホームページ「プチ・鼓堂」に掲載されているのだが、この「プチ・鼓堂」という名前がまたおもしろい。

「鼓堂」というのは、曽和家の初代、曽和鼓堂からとったもの。「プチ」というのはフランス語のかわいいという意味からとったもの。しかし、じつは小鼓の音階には「プ」という音と「チ」という音があるのだ。尚靖さんが特に大事にしているこの2音もまた、「プチ」の由来なのである。「プ」と「チ」、なんて可愛らしい名前の音なのだろう。それだけでも、伝統芸能という敷居が一段近づいたように思える。肩肘を張らずに楽しむのが、芸能なのだ。