琉球王国時代、宮廷で奏でられていたとされる琉球古典音楽。その音楽は、王国の滅亡、沖縄戦という苦悩の歴史を乗り越え、人々の間で受け継がれ、今なおこの地に息づいている。人間国宝・大湾清之(おおわんきよゆき)さんは、実演と理論研究の両輪で、琉球古典音楽の真髄を探求してきた。

琉球王国時代の宮廷音楽・琉球古典音楽

沖縄は、かつて琉球王国だった。その時代に宮廷音楽として発展した音楽が、琉球古典音楽だ。琉球古典音楽は、弦楽器の三線(さんしん)を弾きながら八・八・八・六調の琉歌を歌う「歌三線」が主体で、楽曲や舞台の場面によって、そこに箏、胡弓、太鼓、笛などの伴奏楽器が加わり、優雅な世界を作り出す。代表的なもので12〜13分、長いものでは20分を超える曲がある。

琉球王国時代は、宮廷の公務として士族のみが演奏する音楽であったが、王国滅亡後は、公務を失った士族たちが城を下り、庶民の前で商業として演奏するように。以降、その技芸が各地で伝授され、琉球古典音楽は時代を超えて、沖縄の地に継承されてきた。

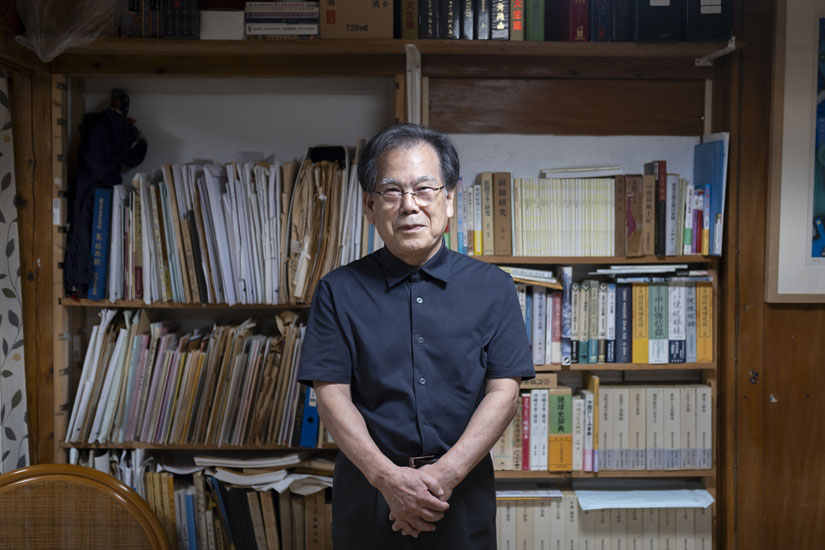

琉球古典音楽安冨祖流(あふそりゅう)の大家、大湾清之さんは、「国立劇場おきなわ」をはじめ多くの舞台で活躍する歌三線、笛の実演家だ。同時に、安冨祖流の「型」の理論を追求している研究家としても知られる。2023年には、その功績が称えられ、重要無形文化財琉球古典音楽の保持者・人間国宝に認定された。

独学で習得した歌三線と笛

両親は琉球古典音楽の実演家で、幼い頃から歌三線を聞きながら育った。小学生になると自宅にあった三線を独学で弾き始め、ラジオで聞いて覚えた沖縄民謡を歌い奏でるように。古典音楽に興味を持ち始めたのは中学生のころ。自宅で行われていた父親の稽古を毎日聞いているうちに、自然と耳が覚えていき、いつのまにか琉球古典音楽の名曲のひとつ「干瀬節(ふぃしぶし)」を弾けるまでになった。

「父はそんなことを知らないので、目の前で初めて演奏したときは驚いていました。『よくできるじゃないか』と。それから一緒にやってみるかと誘われ、大人に混じって稽古に参加することになりました」

笛を始めたのも中学生のころ。きっかけは音楽の授業にまつわる、とあるハプニング。

「授業では、いわゆるリコーダーと呼ばれる縦笛(当時は竹製が主)が必要だったんですが、間違えて琉球古典音楽に使われる横笛を購入してしまったんです。お金を出してくれた親にそんなことを言いづらいし、音楽の先生も買い替えるようにとは言わなかったので、そのままクラスでひとり横笛を吹いていました。直接息を吹き込むだけで音が出る構造になっている縦笛とちがい、横笛はある程度の経験を積まないと音を出すことが難しい。その経験がなかった先生は横笛を教えることができなかったので、すべて自己流です。その後、父親の稽古に笛でも参加するようになりました。もしもあのとき間違えて買わなかったら、琉球古典音楽で笛を吹くことはなかったかもしれないと思うと、人生っておもしろいですよね」

琉球古典音楽の流派、野村流と安冨祖流

琉球古典音楽には、湛水流(たんすいりゅう)、安冨祖流、野村流の三流派がある。大湾さんは現在、安冨祖流の大家として知られるが、父親は野村流。父親から習っていた高校生までは、野村流の歌三線、笛を演奏していたと言う。安冨祖流に入門したきっかけは、高校卒業後の就職先で西江喜春(にしえきしゅん)さんと出会ったこと。西江さんは、2011年に「組踊(くみおどり)音楽歌三線」の人間国宝に認定された実演家だ。その西江さんが当時師事していたのが、安冨祖流の宮里春行(みやざとはるゆき)さんだった。

「ある日、西江さんに宮里先生のもとへ一緒に行こうと誘われたんです。当時は琉球古典音楽の笛を吹ける人が少なかったので、めずらしく笛を吹ける人がいるということで連れて行ってくれたようです。宮里先生の前で笛を吹き、電話口では笛の大家でおられる大浜長栄(おおはまちょうえい)先生が聞いてくださって。これを機に安冨祖流に入門して、歌三線を宮里先生、笛を大浜長栄先生に師事することになりました」

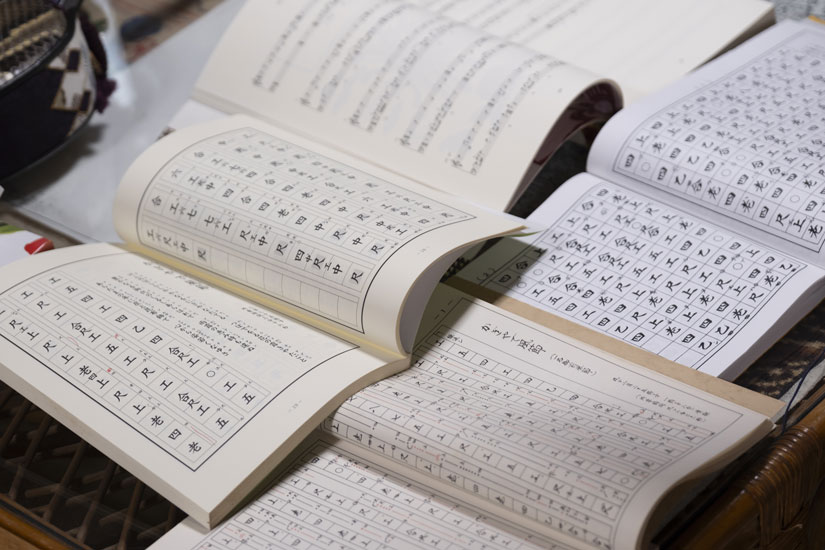

楽譜「工工四」に書いていない歌の旋律

沖縄の音楽は、歌と三線をひとりで同時に奏でるのが常で、歌と三線は切り離せないため、「歌三線」と表現される。楽譜は「工工四(くんくんしー)」と呼ばれ、三線の手や声楽譜(歌の旋律)などが書かれている。野村流と安冨祖流の大きな違いは、その「工工四」にある。ともに三線の手は書かれているが、声楽は、野村流には書かれており、安冨祖流には書かれていない。よって、声楽譜のとおり歌う野村流に対して、安冨祖流は師匠からの口伝によって伝授されるというのが大きな特徴となっている。

「もともと父親から習っていた野村流の歌い方と、宮里先生から習う安冨祖流の歌い方と、まずその違いに戸惑いました。さらに、安冨祖流には声楽譜がないので、宮里先生の歌い方が毎回違うように聞こえて、一体どう歌うのが正解なのかと悩みました。しかも同じ先生に師事していても、人によって受け取り方が異なるので、弟子の間で歌い方が違うことがある。民謡は人それぞれ自由な表現ができる音楽ですが、古典音楽は規則がある形式美の音楽。同じ安冨祖流の同じ師匠のもとで習っているのに、このようなズレがあってよいものなのか? 自分は師匠に認めて頂いた歌い方をしているのに、弟子の間では指摘されることもあり、自分の身をどこに置けばよいのかと悩みました」

演奏の違いの悩みから始めた理論研究

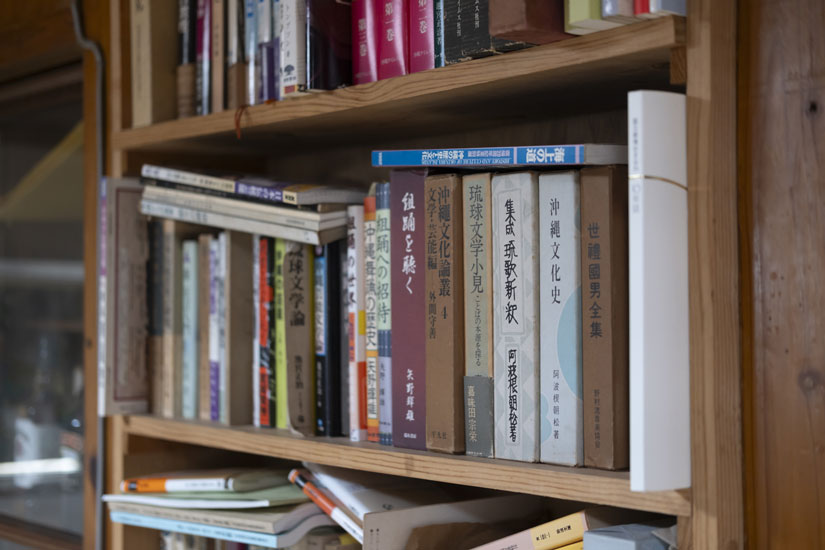

そこで大湾さんは、師匠の歌い方の原点を遡り、自分が納得のいく理論を突き詰めてみようと、数少ない琉球古典音楽の古い資料を頼りに研究を始めることにした。安冨祖流の歌と三線を録音したもののなかで最も古いと言われる、金武良仁(きんりょうじん)さんの演奏と、冨原守清(とみばらしゅせい)さんが記した「琉球音楽考」の論文である。研究を続けるうちに、その演奏と理論が対応していることを突き止め、そこに「型」(パターン)を見出せるようになっていった。

「つまり、どうしてこういう歌い方をしているのか?という規則が解明できたんです。古典音楽は、小さな部品のような型が組み合わさって1曲が構成されている。根本となる型を理解できたことで迷いがなくなり、気持ちにゆとりを持つことができるようになりました」

同時に、規則のある古典音楽であっても「演者の個性の違いはあっていい」と考えるようになった。「“間違い”と“違い”は別物」。大湾さんはそう語る。

「“間違い”はいけないけれど、“違い”はいいんだってことをみんなで共有していきたい。ただ師匠を真似るだけでなく、自分の感性で自分らしく演奏できるようにならないと本物の演奏は生まれないと思うんです。規則はこうだけど、ここまでは許容範囲だという部分を持つことが大切ですね。たとえば、歌の間(ま)。これは、伸び縮み、リズムの変化とも言える。微妙な間の取り方が芸術になるんです。規則にこだわりすぎると淡泊になりすぎる。かと言って崩すわけにはいかない。その微妙な間は何度も繰り返し弾いてわかってくるものです。なので、自分で規則をどう運用していくか、本人が操れる余白はあるべきだと思います。個性を許し合う環境が大事。これからの若い人たちが自分の個性を発揮できるような環境を作っていきたいです」

まだまだ目標があるという幸せ

自らの道は「まだまだ完成していない」と語る大湾さん。琉球王国時代に生まれた古典音楽の歌詞は、その時代を生きた人たちの物語。それを時代背景の違う現代の人たちに伝わるように、どう歌うべきなのか。宮廷内で生音で演奏していた時代の声の出し方にするのか、その後、野外で演奏していた時代のように大きな声で歌うのか、はたまた戦後、音響設備が整った時代に合わせた声の出し方にするのか。より自分のベストな声を追求するには、どうしたらよいか。琉球古典音楽として、守るべきところはどこまでなのか。

「日々そんなふうに試行錯誤して、完成していないと思うから、やり続けたいという思いが生まれて来る。まだまだ目標があるということが幸せですね」

迷って追求して、新しい発見を繰り返す。真摯に琉球古典音楽を探求する大湾さんの道はこれからも続いていく。