愛媛県西予市野村町の山間に古くより伝わる「泉貨紙」。独自の技法により強靭さを生み出し、遠く京都や江戸の公家、武家にも重宝されてきた和紙だ。「菊地製紙」は全国でただ一軒、その伝統を守り続ける漉き手。現在は孝さん、賢祐さん親子で工房を営んでいる。豊かな自然の中、脈々と受け継がれてきた唯一無二の技を未来へと繋ぐ。

愛媛・西予の山里で生まれた、強靭な和紙

愛媛県は古くから製紙業が盛んな地である。それは豊かな水と、和紙の原料となる楮(こうぞ)や三椏(みつまた)が豊富に存在したためだ。ここ西予市野村町もまた例外ではない。山間に位置するこの地は清らかな水に恵まれ、古くから紙漉きの文化を育んできた。

泉貨紙の歴史は安土桃山時代(1586年〜1597年頃)にまで遡る。兵頭太郎右衛門、通称「泉貨居士」と呼ばれる人物が、紙漉きの工程で2枚の紙を重ね合わせることで、厚く強靭な紙を考案したのが始まりとされている。強くしなやかな泉貨紙は、経本、染工の型紙、畳紙(たとうし)、張子(はりこ)、屏風など様々な用途で重宝された。

この製法は農民たちに教えられ、江戸時代には農閑期の副業として広まった。この地で生きていく術として、人々は楮を収穫し、米を炊く釜を使って楮を炊き、紙漉きを行っていたという。

明治時代には地場産業として発展し、大正から昭和初期にかけて好況を呈したという。しかし、時代とともに和紙の需要は激減。戦後の洋紙の普及も相まって、昭和43年(1968)には菊地製紙ただ一軒に。そこから60年、菊地製紙は6代目・菊地定重(さだしげ)さんから7代目・孝さんへとバトンを引き継ぎ、8代目となる賢祐さんも加わり、「泉貨紙」の伝統を今に繋いでいる。

6代目の決断が繋いだ伝統。全国で唯一、泉貨紙を守り続ける

3月中旬、まだ冷え込みの厳しい山里の朝。澄んだ空気に満ちた工房に、菊地孝さん、賢祐さん親子の姿があった。

孝さんは、手漉き和紙農家を営む菊地家の7代目。「自分が泉貨紙を始めたときは、親の背中を見て、手伝いをするような気分でやっていました」と謙遜するが、自身も父・定重さんと同じく「現代の名工」に認定されている。

8代目の賢祐さんは、高校を卒業後、大阪へ出ていたが2013年5月に帰郷。それまではアパレルなど全く異なる業界で働き、紙漉きの経験もなかったという。

だが、転機は2012年。「友人の結婚式で久しぶりに帰郷したとき、紙漉きをする父の姿を見て、自分がこの技術を受け継がなければと思ったんです」と、25歳で家業に入ることを決意したという。「まだ若いし、できるだろうと思っていたら、思いのほか大変だった」と笑う。

「戦後、洋紙が普及したこともあって和紙の需要は激減しました。そもそも紙漉きは副業だったのもあって、辞めた家が多かった。周りが本業である農業に専念していく中、祖父は逆に農業を辞めて紙を家業にしたんです。この決断がなければ、泉貨紙はすでに途絶えていたかもしれません」と賢祐さんは言う。

泉貨紙はその希少性と伝統的な価値から、「記録作成等の措置を講ずべき無形文化財」にも指定されている。

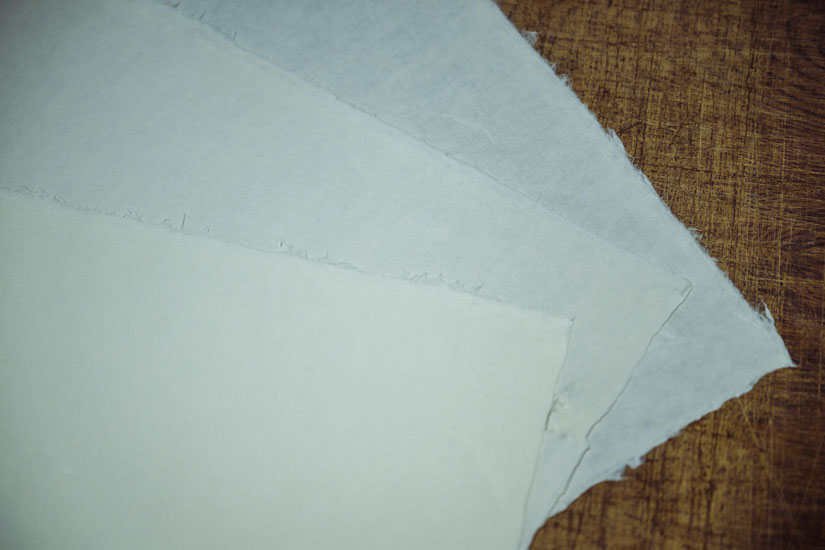

泉貨紙の強さの秘密、2枚合わせの妙技

泉貨紙の最大の特徴は、2枚合わせの製法にある。紙漉きの竹枠には6つのマスがあり、手前の3マスには太めの簀(す)、奥側の3マスには細目の簀が敷かれている。紙漉きにおける簀の粗さは、漉く紙の厚さや風合いに大きく影響する。粗い簀は水通りが良いため繊維を多く含んだ厚い紙を漉きやすく、細かい簀は水通りが悪く、繊維が均一に分散しやすいため薄く滑らかな紙面になる。その2つの紙を同時に漉いてから重ね合わせることで、さらに強度の高い泉貨紙を生み出しているのだ。その強靭さは、奈良・東大寺二月堂の修二会(お水取り)に用いられる紙衣にも使用されるほど。

材料は楮(こうぞ)と、トロロアオイ。和紙の原料として古くから使われる楮は、繊維が太く長いため絡みやすく、丈夫な和紙を作るのに適している。また、トロロアオイの根の皮から採れる粘液「ねり」は天然の糊の役割を果たす。紙漉きの際、楮の繊維の広がりを均一にするためには欠かせないものだ。

楮とねりを混ぜたものを竹枠に汲み上げ、縦揺れと横揺れを絶妙に繰り返しながら繊維を絡ませ、厚みをそろえていく。この繊細な揺らし加減はまさに職人技であり、感覚によるところが大きい。

漉き上がった2枚の紙は、すぐさま合わせることが重要。奥の細目の漉き簀を持ち上げ、空気が入らないように手前の紙にピッタリと合わせ、一枚の紙にする。合わさった紙は圧搾して水分を抜き、さらに70〜80度に熱した鉄板の上へ。ローラーで伸ばしながら乾燥させて完成する。

自然の力に任せる。それがいい紙漉きの秘訣

紙漉きは寒い時期に行うイメージがあるが、現在は防腐剤で水が腐るのを防ぐことで、一年を通じて製造できる。だが、いい和紙が漉けるのはやはり冬から春にかけてだという。菊地製紙では川から水を引いているため、水温が非常に冷たい。この冷たさが、紙漉きには不可欠なのだ。

「楮を洗うのも紙漉きも冷たい水でやる。だから冬場は忍耐力が試されますよ」と孝さんは笑う。

またトロロアオイの代用として化学のりも一般的になっているが、泉貨紙を漉く際には必ずトロロアオイを使用している。

「化学のりに比べ、トロロアオイのほうがなめらか。泉貨紙を漉く時に化学のりを使うと不自然にくっついてしまうんです。2枚の紙を重ね合わせる泉貨紙には、やはりトロロアオイが一番」と孝さんは語る。

紙漉きに使う道具の調達も容易ではない。特に、竹ひごと絹ひもを編んだ繊細な簀は、職人が減っているため完成までに半年から一年かかるという。ただ、良い簀は目がまっすぐで美しく、斜めによれることもない。それが良い紙を生み出す条件となる。

版画や絵画の修復に採用。世界が認める和紙に

泉貨紙の主な需要は海外向けの版画用紙だ。残念ながら地元の需要は少なく、県外や海外が中心だという。

特に近年は、ヨーロッパの美術館などで絵画や美術品の修復に和紙が使われることが増え、海外からの需要が国内を上回っている。

元来、日本の和紙は目の細かさや薄さ、重さが均一であることなどが評価されてきたが、中でも泉貨紙の強くしなやかな特性、目の異なる2枚の紙を合わせるため、表と裏で質感の違いが出せる点も支持を集めている。

菊地製紙では毎月3000枚もの泉貨紙を海外向けに出荷しているという。日本の伝統工芸が海外で注目されている証だ。

未来へ繋ぐ使命と、新たな挑戦

泉貨紙には確かに需要があるものの、原料の高騰や工賃、単価の上昇といった課題も抱えている。一軒だけの工房では組合を作ることもできず、自治体からの支援も得にくいのが現状だ。

「泉貨紙の技法を自分の代で絶やしてはいけない。とにかく続けることです」と孝さん。

菊地製紙では、泉貨紙の伝統を守りつつ、新たな挑戦も始めている。その一つが、製造過程で生じるシワやゴミの付着などがあるB品を生かした加工品の開発。これにより販路を広げ、生産者自身が利益を生み出すことのできる、持続可能な仕組みの構築をめざしている。

また、菊地製紙では農泊の受け入れも行っており、東京からの修学旅行生などが体験宿泊に訪れる。高校生たちはハガキを漉いて持ち帰るなど、都会では体験できない貴重な経験をしている。川のせせらぎに癒され、泉貨紙という唯一無二の存在に触れることは、彼らにとって特別な時間となるだろう。さらに毎年、地元の野村小学校の児童も授業の一環として見学に訪れるなど、地域の学習にも貢献している。

泉貨紙の未来は、菊地孝さん、賢祐さん親子の情熱と、伝統を守りながらも新しい価値を創造しようとする挑戦に託されている。西予の山里で育まれたこの和紙が、これからもその強靭さと美しさで多くの人々を魅了し続けることを願ってやまない。