養蚕の国として発展を遂げてきた群馬県。なかでも高崎市は、箕輪城主の井伊直政が高崎城に移る際、染物職人も一緒に移住したことで染色技術が発達した歴史がある。そんな群馬県の高崎市に、江戸小紋を染める工房がある。先代の藍田正雄氏が設立した「藍田染工(あいだせんこう)有限会社」だ。現在は弟子である藍田愛郎(あいだ あいろう)さんが受け継ぎ、江戸小紋の伝統・技・心を伝える作品を作り続けている。

今に生きる江戸小紋を作る

群馬県高崎市にある藍田染工有限会社は、絹織物に関係する産業が発展した群馬県において、「染め」の分野で伝統と職人の技を継承している工房である。

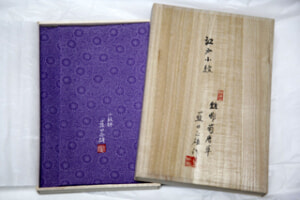

渡り職人として腕を磨き、高崎に戻り1977年に藍田染工を設立した先代の藍⽥正雄氏は、群馬県指定の重要無形文化財保持者の認定を受けたほか、2011年には旭日双光章を、2013年には第60回日本伝統工芸展で第60回記念賞を受賞するなど、江戸小紋の第一人者として活躍した。それと同時に、江戸小紋師の後継者育成はもちろん、江戸小紋に不可欠な伊勢型紙の後継者育成にも尽力した。

2017年に正雄氏が亡くなった後は、弟子だった田中愛郎さんが「藍⽥」の名前と技術を継承し、「藍田愛郎」として伊勢型紙による江戸小紋の美しさや、手染めの素晴らしさを伝えるものづくりを行なっている。師匠である正雄氏がそうであったように、愛郎さんもまた、現代の人々の暮らしに溶け込む作品作りを行なっている。

緻密で繊細な江戸小紋

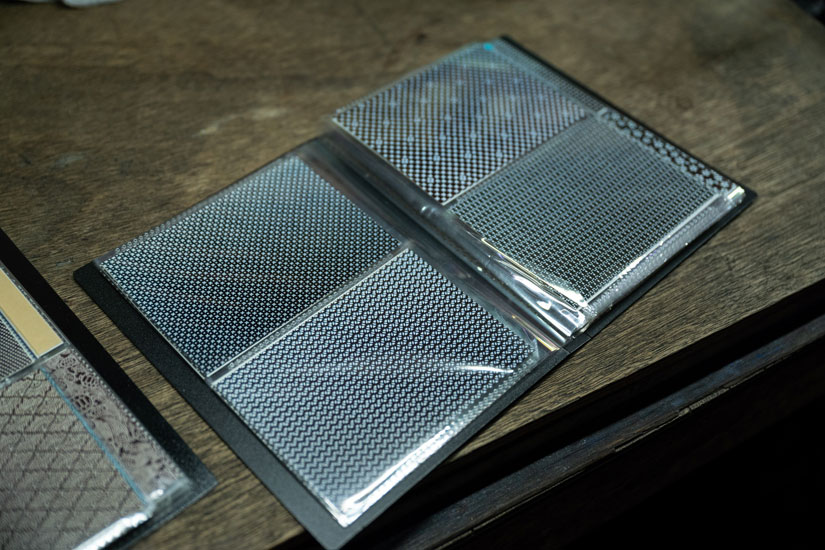

先に糸を染めて柄を織る織物と比べて、反物を後から染める染め物は、より繊細な柄を表現することができる。なかでも江戸時代から伝わる「型染」という技法で染める江戸小紋は、小紋のなかでも特に緻密で精細な型紙を使用する。遠目には無地に見えるほど細かい文様を染めるには高度な技術が必要となり、柄が細かければ細かいほど染め物としての価値が高くなるという。

江戸時代、本来無地であった裃(かみしも)に藩の文様を入れ、武士の裃として着用したのが江戸小紋の始まりといわれており、のちに町人にも拡がったことでさまざまな文様が生まれ、江戸の「粋」の美意識とともに各地に拡がっていった。

明治以降、時代を反映して少しずつ変化していった江戸小紋。愛郎さんの師匠、正雄氏は「伝統だけを大切にするのではなく、時代に合った江戸小紋を作る」をモットーに、自らもぼかし染めを始め、ただ染めるだけではない独自の技法を考案していった。

型彫師との共同作業

工房では正雄氏から受け継いだ貴重な伊勢型紙を用いて、江戸小紋を染めるすべての工程を手作業で行っている。

生前、正雄氏が口にしていたことがある。

「江戸小紋師は技術があっても、型紙がなくては何の仕事もできない。次の世代のことを考えて型紙を残すこと、伊勢の型彫師に少しでも多くの型紙を作ってもらうことも、私の職人としての使命だと思う」

その言葉通り、正雄氏は伊勢型紙の産地である三重県鈴鹿市白子町(しろこちょう)を頻繁に訪れ、人間国宝の児玉博氏に懇願して型紙を作ってもらったこともあったという。その後、児玉氏から貴重な型紙を譲ってもらったり、白子町の型彫師に自分の希望する型紙を作ってもらったりしながら、江戸小紋に不可欠な貴重な型紙の技術も育て、守ってきた。

江戸小紋の魅力に魅せられて

藍田愛郎さんと江戸小紋の出会いは成人式。藍⽥正雄氏の⼀番弟⼦である、愛郎さんの実の母親の⽥中正⼦さんが染めた、藍染めの江⼾⼩紋の着物と羽織を着て成⼈式に出たのをきっかけに、江戸小紋の魅力に引き込まれていった。

「当時、着物のことは何も知らなかったのですが、成人式の着物はとても着心地が良く、最高の一日だったのを覚えています」

そのときの感動が忘れられず、大学卒業後は藍田染工の門を叩き、正雄氏の弟子となる。師匠の背中を見ながら心技を学び、己と真摯に向き合いながら修業時代を過ごしたという。

「技術的なことはもちろん、⼼技にわたってていねいに、師匠の経験を教えていただきました」

正雄氏の教えをみるみる吸収した愛郎さんは、持ち前のセンスと器用さも相まって、江戸小紋師として頭角を表すまでに、さほど時間はかからなかった。

令和の時代に表現したいこと

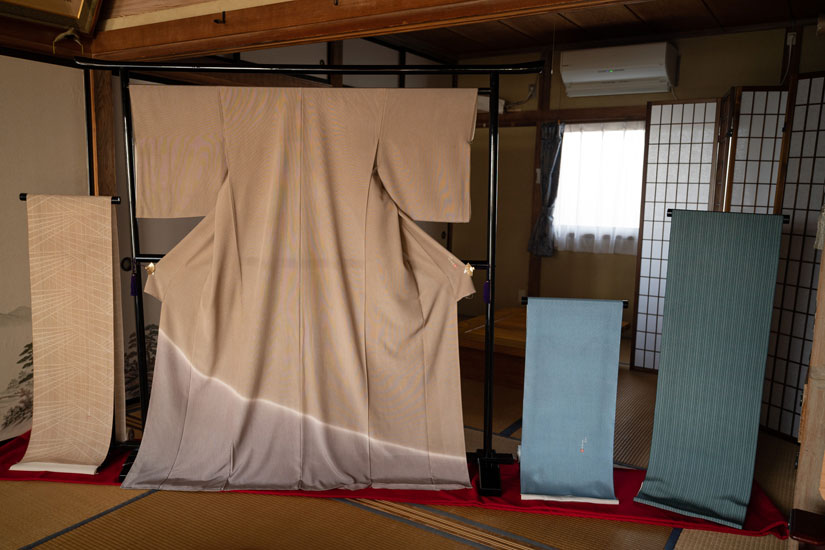

「作るもの自体が、その時代に合わせて使われるものでなければならない」といっていた正雄氏の考えを受け継ぎ、愛郎さんもまた、伝統技術を守りながら新しい作品作りにも積極的に挑戦している。

着物を日常的に着る人が少なくなった令和の今、和装にも洋装にも合うようなものを作りたいと、オーガンジーのストールを江戸小紋で染めるなど、新しい試みにもチャレンジしている愛郎さん。

「師匠はその時代に生きている自分たちが、今、何を表現していきたいか考えろといっていました。それと同時に、基礎ができない限りは何も表現できないともいっていたんです」

職人たるもの、どんなものを頼まれてもしっかりと染められる腕を持って、初めて自分でやりたいものが表現できるようになると教えられてきた。

こういうものを作って欲しいと注文が来たときに、「できない、という職人にはなるな」という教えは、正雄氏から受け継いだ大切なメッセージのひとつである。

型紙はいつか破れる

江戸小紋は一反の布を染めるのに、ひとつの型紙を70〜90回繰り返し使って染めるため、地道で緻密な技術が必要とされる。それと同時に、これだけの使用回数に耐えられる型紙でなければならず、縞が潰れず、ムラなくきれいに糊が付けられることが大事なポイントとなる。

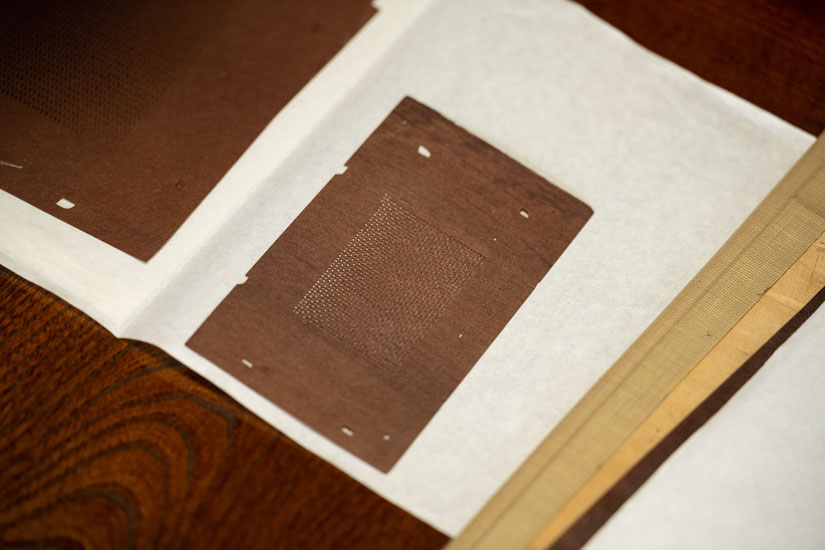

江戸小紋で使用される伊勢型紙とは、強靭で保存性の高い美濃和紙に柿渋を塗り、繊維が縦方向と横方向のものを交互に重ねて強度が上がるよう3〜4枚貼り合わせて作った型地紙(かたじがみ)に、文様や図柄を彫り抜いたものである。

なかでも縞彫りという技法は非常に繊細なため、現在では数人の職人しか彫ることができず、型紙職人の高齢化と後継者不足が深刻な問題となっている。

藍田染工には正雄氏が育て守った、貴重な伊勢型紙が多数残っている。使えば摩耗して耐久性が劣化し、いつかは切れて使えなくなってしまう。愛郎さんは江戸小紋を染める際、型紙に負担がかからないよう細心の注意を払いながら、自分の腕を信じて作品作りを行なっている。

伝統的な技法を守りながら、新しい表現にも挑戦

染めのなかでも江戸小紋という技術を極めてきた藍田正雄氏は、生前、「日本伝統工芸新作展」と「日本伝統工芸染織展」の鑑審査委員を担当し、型紙職人とも深い関係を築きながら江戸小紋の技術継承と発展に尽力してきた。そんな正雄氏の姿を間近で見てきた愛郎さんは言う。

「いつか工房にある貴重な型紙を、自分が納得できる使い方で作品にしてみたいです」

工房の型紙のなかには、こんな型紙を彫った職人が世の中にいるのか、という気持ちになるほど精巧なものがあるという。そんな強敵ともいえる型紙を見ていると、どうやったら面白い作品になるか、考えるだけでワクワクしてくる。と同時に、そういった型紙が工房に残っていることに、師匠の偉大さとその功績に感謝の気持ちが大きくなるという。

オーガンジーを江戸小紋で染める

今、愛郎さんは、伝統的な江戸小紋の着物や反物のほか、シルク100%のオーガンジーに、ひとつの型紙で単色にならないよう染め分けた、ストールの制作も行っている。

薄くやわらかなオーガンジーは、板に貼らないと柄がつけられない。板に貼るということは剥がさないといけないのだが、生地が薄すぎて最初はバリバリと破けてしまった。

「最初は剥がすときに破れたり、生地が軽い分ずれやすかったり、寄ってしまったりと苦労しました。そこから糊の質や量、塗り方などを工夫して、ようやくオーガンジーに江戸小紋の柄がつけられるようになりました」

細かい柄の江戸小紋は、型と型の継ぎ目がわからないようきれいに染めるのが、職人の腕の見せ所でもある。それは薄くて軽いオーガンジーでも同じこと。オーガンジーに江戸小紋をつけることに成功した愛郎さんは、工房にある型紙を使って、さまざまな色や柄をつけていった。

「これも令和の江戸小紋なんだと思います」

時代に合わせて人に使われるものを作る

愛郎さんは今、江戸小紋の伝統的な染色技法を守りながら、新しい表現にも挑戦している。

「文化っていうのはそのときの生活に結びつくものだから、生活の変化とともに文化も変化しないといけないと思っています。伝統的な価値のあるものだからといって、何も変えないことだけが正解ではなく、今の人が欲しいと思う作品を作ることも大切だと思います」

薄手の生地への染色など、伝統を守りつつ、素材や染めの新しい技法の開発にも取り組んでいる。令和に生きている自分たちは、伝統的な江戸小紋の着物だけでなく、ストールやポケットチーフなど、時代に合わせたアイテムも作っていく必要があるという。そんな愛郎さんが作る作品からは、伝統的な技術を持つ職人だから表現できる、時代に合った江戸の「粋」を感じることができる。