常識を覆される、白い「大島紬」

着物で人気がある大島紬といえば、車輪梅(シャリンバイ)の木で染色したあと、泥田に漬け込む事で泥の中の鉄と、染料に含まれるタンニンの化学反応で生まれる、美しい黒や紺といった濃色の織物を思い浮かべる人が多いだろう。だが、鹿児島市の益田勇吉さんはそんな常識を覆す「白泥大島(はくでいおおしま)」の生みの親として知られる大島紬作家だ。工房に掛けられていた白い紬の着物は、淡くまろやかな白のトーンが美しく、細やかな紋様に目を奪われる。益田さんが生み出す「白泥大島」は、ほとんどがオリジナルの絵柄。現代の感性に合うようにと創作されており、いわゆる古典柄は少ない。

「真っ白ではなく、繊細な色みが美しいですね。乳白というか、磁器のようなやさしい白さです」(中田)

「まさにそこが出発地点なんです。大島紬は、陶芸の薩摩焼と同じ泥を使うんですが、薩摩焼には黒薩摩、白薩摩があります。大島紬の白も泥でできるのではないかと思い、研究を続けました」(益田さん)

「白泥大島」、誕生までの道のり

益田さんの出身は奄美大島の東に位置する喜界島。21歳の頃、恵大島紬織物に就職し白泥染めの技術の開発に携わるようになる。その中で泥染めの大島紬特有のしっとりとした艶めきや柔らかさを引継いだ白く美しい大島紬を作りたいと長い年月をかけて研究を重ね、白泥染め大島紬を開発、1960年「白泥」で特許を取得した。そうして益田さんが勤める恵大島紬織物でも本格的に白泥染め大島紬の生産を開始すると、1984年、恵美知雄さんによって「白恵泥(はっけいどろ)」の名で白泥染めが商標登録され、恵大島紬織物は店じまいとなった為「白恵泥」の商標は益田さんに受け継がれ、発展を遂げてきた。

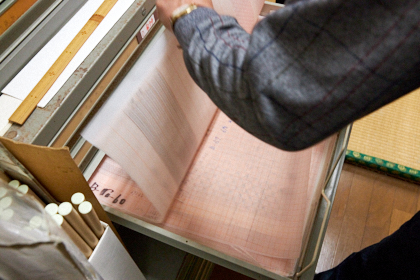

現在の大島紬のほとんどは大手の工場で作られていて、デザインから染めや織りまで分業制となっている。だが、益田さんはすべて自分で行う。ごく一般的なご自宅の奥に、染めるための作業場があり、織り機が置かれていた。

「今の色が出るまで9年間模索が続きました。ひとりでやるのはやっぱり大変です。でもだからこそ面白い。昔から職人は経験と勘が頼りと言いますが、コツコツとデータを集めることも大事。昔からの技術に学ぶこともたくさんあります」(益田さん)

染めるだけでも大変だが、デザインに残った絣糸を使う益田さんの織りの技法も、とにかく細かく、時間がかかる。膨大な数のピースから1枚のパズルを作り上げるような作業だ。それでも、益田さんは日々その作業を続けている。

これまで自分の作品に満足したことは一度もない。もっといい大島紬を作りたくて研究を続けているんです、と話す益田さん。

そう語る顔は満面の笑顔だ。生涯を捧げる仕事を見つけた人は、こんなにもいい顔をするものなのだと知った。