日本最北の焼物 須恵器の窯

津軽金山焼の歴史は30年。比較的新しいとされている益子焼でも江戸時代後期から始まったとされているので、津軽金山焼はかなり新しい焼き物だ。1985年に五所川原市金山地区に松宮亮二さんによって登り窯が作られその歴史は始まった。

五所川原市では、前田野目古窯群というものが見つかっている。日本最北の須恵器の産地として有名。須恵器というのは日本で古墳時代から平安時代まで作られていた土器。土師器のように野焼きで作られるものではなく、あな窯を用い高温で焼かれたものだ。前田野目古窯群で作られたものは津軽地方だけでなく北海道まで送り出されていたとも言われている。

素朴で温かな風合いの焼物

須恵器製作は10世紀ごろまでとされている。青森の焼物もその頃から途絶えてしまう。そこから約1000年のあいだ、青森は大規模な産地としての活動を中断していた。そこに登り窯を作り、再び青森の焼物として津軽金山焼が始まった。

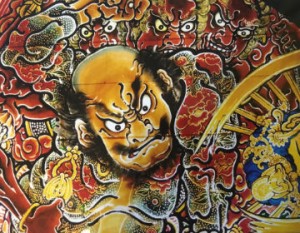

須恵器の影響を強く受けている金山焼の特徴は何といってもその素朴さ。釉薬を一切使わずに、登り窯のなか1300度の高温でじっくりと焼き上げる。焼き締めと言われるその手法で、深みのある独特の風合いを持った作品ができあがる。また燃料である松の灰や、火の加減などで様々な模様が浮かび上がるのも特徴だ。自然が醸し出すその姿は、どこか懐かしくて、心が温まる。国内外の展覧会にも出展し、高い評価を得ている。

青森に生まれる「新しい」伝統

金山焼を制作する際に使う土と燃料の松はすべて青森のものだと松山さんは話してくれた。金山の大溜池の底に堆積していた良質の粘土。山林に生きる赤松。「これから500年の間、陶芸家が仕事ができるほどの豊かな自然がここにはあります」(松宮さん)。その自然を活かして「新たな伝統」は生まれる。「新しい」が「伝統」になるためには、多くの人に知ってもらい、作り手も増やさなくてはいけない。津軽金山焼では1991年に陶芸家の育成を開始、同じ年に津軽金山焼初級3ヶ月講座を開設するなど、広く一般へ認知を広める活動もしている。また青森世界薪窯大会を主催するなど世界へ向けても発信している。

青森に「新しく」できた焼物の里が、「伝統の」焼物の里となる。伝統は受け継ぐだけでなく、生まれるものでもあるのだ。