栃木県の南に位置する栃木市。市の北部、西方町(にしかたまち)の田畑に囲まれたのどかな地域にある飯沼銘醸。ここは地元で愛される「杉並木」、無濾過生原酒にこだわる「姿」の2銘柄を主に、まっすぐな酒造りを行う酒蔵である。

代々の当主が、新たな酒の名を付ける

飯沼銘醸株式会社代表取締役の飯沼徹典さんは蔵元の9代目。自らも杜氏として酒造りを行っている。

飯沼銘醸の創業は今から200年以上昔の1811(文化8)年のこと。創業者の岩次郎氏は生まれた新潟を離れ、宇都宮の酒蔵で修行したのち、この地で独立した。

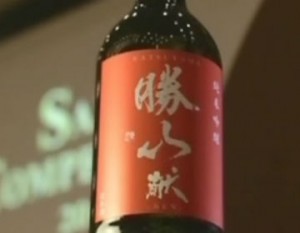

代々酒造りを続ける中で様々な銘柄が生まれ、現在は祖父の代で生まれた普通酒の「冨貴(ふうき)」、父の代の「杉並木」、そして9代目となった飯沼さんが生み出した「姿」の3銘柄が残り、中でも「杉並木」と「姿」の2つを主に製造している。

日光杉並木に感動して、その名を酒につけた「杉並木」

飯沼さんの父、邦利さんが蔵元だった時代。邦利さんは、酒屋への営業などで日光へ足を運ぶ機会も多かったという。

飯沼銘醸のある西方町の東側には「日光例幣使街道(れいへいしかいどう)」が通り、ここは江戸時代に日光東照宮へ向かうための勅使(日光例幣使)が通った道。今でも日光へ行く際には多くの人がこの道を通っており、父邦利さんもそうだった。

この街道は、日光に向かって北上すると、道の両側に約1万2000本もの杉が立ち並ぶ「日光杉並木街道」を通過する。道を通るたびに杉並木の雄大さに感心していた邦利さん。ふと栃木県にはこの素晴らしい名所の名前が付いた酒がないことに気が付き、「杉並木」と名付けた酒を販売することにした。

新潟の越後杜氏が手掛けた「杉並木」の味わいは淡麗辛口。地元の契約農家で作る「山田錦」や「夢さらら」などの地元産の米と県産の酵母で作ることもこだわりだ。

蔵の存続のため、自らも酒造りの道へ

現社長の飯沼徹典さんは、県外で働いたのち1994年に飯沼銘醸へ入社。当初は瓶詰めや配達など、直接酒造りには携わらなかった。しかし、新潟から来てもらっていた杜氏も高齢になり、「地元で酒造りをしてくれる人がいないと、このままでは先細りだ」と感じた飯沼さん。地元で採用をするも、1年足らずで辞職を切り出されてしまった。

飯沼さんは言った。

「どうか辞めないでほしい。私も蔵に入るから、一緒に釜屋(※酒造りにおいて、米を洗ったり蒸したりする人の呼称)からはじめよう」。

蔵元自らが、酒造りを行うことを決意した瞬間だった。

「搾りたての酒が一番おいしい」。無濾過生原酒へのこだわり

飯沼銘醸に戻った飯沼さんのもう1つの気がかりは、「杉並木」が日光の酒だと思われてしまうこと。せっかくなら、地元に由来がある銘柄も造りたいと考えたのが「姿」だった。

名前は、西方町(にしかたまち)真名子(まなご)に伝わる「八百比丘尼(おびくに)伝説」ゆかりの地にある「姿見の池」から付けた。当初の「姿」は、それまでの越後杜氏が作る純米吟醸であり、酒を搾った後にろ過、火入れ、加水などを行っていた。それも当然おいしいのだが、飯沼さんは「酒は搾ったままがおいしい!」という思いのほうが強かった。

「無濾過生原酒のおいしさを伝えたい」と思い立った飯沼さんは、「姿」に関しては、酒を搾った後にろ過・火入れ・加水などをしない「無濾過生原酒」をメインで造ることにした。今から20年ほど前のことだ。

県内だけでなく、北海道米も使った酒造り

現在「杉並木」は、地元産の「山田錦」「五百万石」「夢さらら」など地元農家で作ってもらった米で造ることにしているが、「姿」は地元産のほか兵庫県産の「愛山(あいやま)」、岡山県産の「雄町(おまち)」、そして北海道米の「吟風(ぎんぷう)」「彗星」「きたしずく」も使っている。

北海道米を積極的に使うのは、「姿」が好きで懇意にしてくれている北海道の居酒屋のオーナーから「北海道のお米で作った“姿”も飲んでみたいよなぁ」とポツリと言われたことがきっかけ。

「北海道の米は硬いかなと思いましたが、しっかり作れば味もちゃんと出るし、おいしいですよ」と飯沼さん。米の汲水にはコツや経験が必要となるそうだが、「キレイな味が出る」と話す。

日光から流れる川の恵みを酒に活かす

飯沼銘醸の水は、日光を流れる大谷川(だいやがわ)の伏流水と言われている。日光の雄大な山々を源とする大谷川は、日本三大名瀑の1つである「華厳の滝」を経て日光市内を流れたのち、鬼怒川へと合流する一級河川。

地下14mから汲み上げた伏流水は軟水で、その水で造る酒は豊かな香りや風味が感じられ、口当たりもまろやか。地元企業による水質調査に協力した際には「ここの水は、富士山の湧き水の成分と似ている」と報告されたほどだ。

この味を求めて、飲み続けてくれる人のために

「姿」の銘柄で造る酒のほとんどは「無濾過生原酒」。無濾過生原酒は、できたてそのままのフレッシュで旨味の強い、濃厚な味わいも魅力だが、その濃厚さやアルコール度数の高さから、消費者の好みが分かれる場合もある。

重さを感じさせないように、度数を下げたり、味わいを軽くしたりする手法を取る酒蔵もいる中「うちは“まっすぐ”作らないとダメですね」と飯沼さん。

「最近は、スッキリした呑み口で甘い酒も多く出ていますが、もっと“くどい”酒が欲しいという人も必ずいます。その人たちのために、うちみたいな酒蔵があるんだと思っています」と笑う。

流行に流されず、いつまでも「まっすぐに」醸す酒

現在の製造量は約550石(一升瓶で約5万5,000本)で、地元産の米と酵母で造る淡麗辛口の「杉並木」は約300石、北海道産米など厳選した米の個性を活かし、しっかりとした香りと味わいの無濾過生原酒の「姿」は約250石だそう。

飯沼さんに今後の展望を聞くと、大きく製造量を増やす予定はなく「作ったものを売り切って、いかに蔵を長く続けられるかですね」と謙虚な答え。

毎年、各酒販店にはサンプルを送り「本当においしかったら注文してください」と添えるという飯沼さん。営業手法にも、酒造り同様の真面目さが感じられる。

これからも大事にしたいのは「自分たちの味をブラさない」ことだと言い、「飲んだときに“これは飯沼んとこの酒だな”って分かってもらえる酒を作り続けたいです」と話す飯沼さんの表情は、終始にこやか。

決して気取らず柔和な雰囲気でありながら、ふと感じられる芯の強さ。飯沼さん自身が、自ら造る酒の姿を体現しているようにも見える。

豊かな自然と空気、水に恵まれた土地でまっすぐに造られる酒。この真面目さこそが、飯沼銘醸の酒が愛され続ける理由でもあるのだろう。