50年以上、いちごの生産量日本一の栃木県。代表的な「とちおとめ」を始め、「スカイベリー」や「とちあいか」など、様々な品種が県内のスーパーや道の駅などで販売されている。そんな栃木県内で、行列のできる直売所を持ついちご農家「Merry Berry Farm(メリーベリーファーム)」。“陽気ないちご屋さん”という意味で名付けられた今注目のいちご農園だ。

「真っ赤に熟した、甘くて大きないちごを食べてもらいたい」

「Merry Berry Farm」の農園がある栃木県真岡市(もおかし)。ここは、いちごの生産量日本一の市。東には八溝山地、西には鬼怒川(きぬがわ)が流れ、水と自然の豊かな地域だ。「いちご狩り」を楽しめる観光農園も多いため、子どもの頃から真岡のいちごに触れてきた県民も多い。「Merry Berry Farm」の農園は、真岡市の旧・二宮町(にのみやまち)のあった場所に位置する。2009年には真岡市に編入合併されたが、それまでは二宮町がいちごの生産量日本一だった。

市場出荷では叶わない、完熟いちごを多くの人に届ける方法

「Merry Berry Farm」の代表、早瀬好人さん。真岡市の農場で「完熟いちご」を栽培し、隣の小山市にある自営の直売所で、採りたての新鮮ないちごを販売している。

子どもの頃からいちごが大好きだった早瀬さん。いちご農家だった祖父母が育てた、甘く大きく完熟したいちごを毎日のように食べていたのが思い出。しかし、甘く熟れた「完熟いちご」は、市場出荷には適さない。ただでさえいちごの表面はデリケートで傷が付きやすい。それがさらに完熟すれば、市場への出荷、スーパーなど小売店への流通の段階で傷んでしまうリスクが大きい。しかも収穫してから消費者の手に届くまでに日数もかかるため、その間に品質が落ちてしまう。そのため市場へ出荷するいちごは、完熟する前に収穫をしなければならない。

しかしそれでは「いちごの本当のおいしさを知ってもらえない」と感じた早瀬さん。「本当においしいものを食べてもらいたい」という想いを源泉に、栽培したいちごを自分たちの直売所で販売することを決めた。

朝採れいちごを、すぐに直売所へ。県内外にもファンが多数

早瀬さんの朝は早い。いちごの収穫をするのは夜明け前から。1粒1粒の完熟度合いを見極め、傷がつかないようにフリースの手袋を付けて、丁寧に摘み取っていく。収穫したいちごは、車で40分ほどの場所にある小山市の直売所へ搬入。そこで大急ぎで、仕分けやパック詰めを行い、当日中に店頭へ陳列。訪れる人は、朝採れの新鮮ないちごを手に入れることができる。

真岡市に隣接する小山市の店舗がオープンしたのは2021年。早瀬さんが本格的にいちご栽培を始めてから約7年。独学で栽培技術を身に着け、また店舗物件を探すために年月がかかってしまったが、「完熟いちご」の直売所のオープンを目標にいちご栽培を続けてきた早瀬さん念願の実店舗だった。

店内はいちごの甘い香りに満たされ、いちご好きには堪らない空間。冬場の最盛期には、開店直後から行列ができ、16時の閉店までに売り切れてしまう日もあるほど。味の評判とリピーターが自然と増え、地元だけでなく県外からわざわざ足を運ぶ人もいるほか、「遠方から友人が来るので、ぜひここのいちごを食べさせたくて」と嬉しそうに話す人もいるほど。

直売所のオープンまでは市場への出荷も行っていたが、今では収穫したいちごの約95%をこの店舗で販売しているという。

平均糖度15度。口いっぱいに広がる、ジューシーな甘さ

「Merry Berry Farm」のいちごにファンが多いのは、ただ完熟しているからではない。10年かけて作り出した「Merry Berry Farm」の味わいに惚れ込む人がいるからだ。

「いちご農家ごとに“味付け”がある」と早瀬さんは表現するが、品種が同じだからと言って全く同じ味になるわけではない。もちろん品種ごとの傾向はあるが、使う肥料や土の状態、気候の違い、収穫日や時間によっても、酸味や甘味、実の大きさや硬さ、水分量などの違いが出るもの。それぞれの農家が目指す味によっても異なる。早瀬さんが大切にしているのは、いちごの甘さ(糖度)。日々の試行錯誤を経て、例えば「とちあいか」なら、平均糖度15度、いちごの先端は17~18度ほどを実現し、頬張った瞬間、口いっぱいに広がる幸せな甘さを楽しめる。(いちごの平均糖度は約10度)

誰のために、どの品種を育てるのか

早瀬さんのいちご栽培はほぼ独学。生産に本腰を入れようと決意した際、まずいちご栽培のノウハウがあると思われる企業などに「おいしく作る方法」をたずねてまわったが、明確な回答は得られなかったため自ら研究をすることにした。

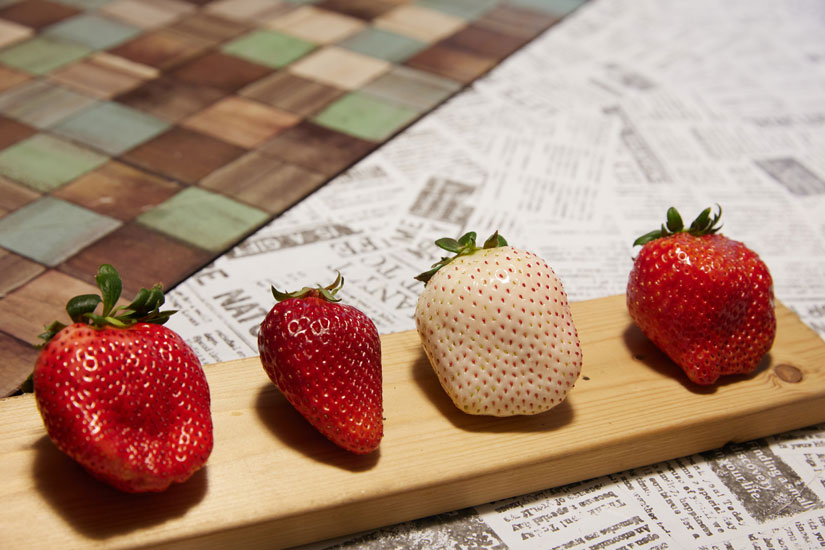

現在「Merry Berry Farm」が栽培しているのは、栃木県の品種「とちおとめ」「とちあいか」「スカイベリー」「ミルキーベリー」「とちひめ」と、静岡生まれの品種「紅ほっぺ」、群馬の品種「やよいひめ」の合計7種類。特に「とちひめ」は、実が柔らかいため市場には出回らず、直売所や観光農園の「いちご狩り」でしか口に出来ない希少な品種。また、「紅ほっぺ」は甘さと酸味の両方がしっかりして、いちご本来の甘酸っぱさとコクが味わえる品種で、早瀬さん自身も「初めて食べた時に感動した」と言うほど。どの品種も全国のいちごを食べ比べる中で、早瀬さん自身がおいしいと感じ、多くの人に食べてもらいたいと思った品種を選んでいる。

食べる人の安心のため、自然由来の農薬を使う

さらに、食べる人に安心してほしいとの想いで、化学合成農薬ではなく天然由来の物質などを使った有機JAS規格に登録のある農薬を中心とした栽培を行っている。

例えばいちごには害虫の「アブラムシ」が発生しやすい。そこでハウス内に天敵である「アブラバチ」をハウスの中に放つことで、薬ではなく、自然の力で害虫を駆除してしまうのだ。また、害虫がいちごに寄生する前に、おびき寄せて捕獲するフェロモン剤の使用や、食品などで使われる天然由来の成分を散布して、害虫の侵入口を封鎖するなどの管理をしている。

土が持つ、自然の力を信じる

いちご栽培は、地面の土で育てる「土耕栽培」と、1mほどの高さのベンチの上で水と液体肥料で育てる「高設栽培(水耕栽培)」とがあるが、「Merry Berry Farm」では土耕栽培を採用。

土作りには、土がフカフカになり水はけも良くなるという堆肥をたっぷり入れ、土の中の微生物の餌となる、牡蠣殻や米ぬかの散布も。「土の中には発見されていない微量な要素があって、それがいちごの味や生育に影響すると思う」と考える早瀬さん。土が持つ可能性を引き出すような「土作り」を大切にしている。

天然の甘味料であるハーブ「ステビア」を乾燥させて煮詰め、熟成させたものと、アミノ酸を独自ブレンドした肥料を使うなど、オリジナルの肥料で甘さを引き出す方法を日々研究。「土が会話をしてくれるわけではないので、葉の色や艶で判断するしかない。もっと甘くする方法があるのでは?と思いながら、来年はもっとこうしてみようと考えて、まだまだ試行錯誤の繰り返しです」。

有機肥料を使えば、それを目当てに寄ってくる虫もいる。いちごが完熟すれば甘い香りに引き寄せられて、また虫が寄ってくる。さらに、小さい実や育ちの悪い実を摘み取って、残った果実に十分な栄養が行き渡るようにする「摘果(てきか)」も行うため、収穫量を増やすのは難しいそう。

また、完熟いちごは当日か翌日に食べるのがベストな状態。それゆえに直売所で売れなければすべて廃棄に。多くのロスを出してしまった時期もあった。あえて困難な方法を選んでいるようにも見えるが、それでも早瀬さんを支えたのは「甘くて大きな完熟いちごを、多くの人に食べてもらいたい」という情熱。

試行錯誤の末、当初より日持ちがするようないちごを作ることもでき、店舗からの全国発送も可能に。多くの人が味を認め、こぞって買いに来てくれるまでになった。

想いを継ぐ、息子とともに描く夢

早瀬さんにはふたりの子どもがいる。ひとりは「Merry Berry Farm」という名をつけた娘のあみさん。そしてもうひとりが、大学を卒業する2025年から農園の後継者として本格的に働きはじめるという息子の乃亜さんだ。

きついというイメージが強く、若い人には避けられ、高齢化問題が叫ばれる農業の世界。しかし、農園を継ぐことを決めた若い乃亜さんの目はキラキラと輝く。「父は、とにかくいちごについて勉強していて、その向上心がすごいんです。自分も今まで手伝いをしながら、大変だけど楽しいと感じたし、直販はお客さんの喜ぶ顔が見られるのが嬉しいです」と話す。

食べる人の喜びのために作る、完熟いちご

全国のおいしい品種探しにも余念がない早瀬さん。来年からは、千葉県で生まれた「真紅の美鈴(しんくのみすず)」、北海道生まれで、桃のような甘く芳醇な香りを甘みが特徴の「桃薫(とうくん)」、愛知県のいちご農家水野賢治氏が育成した品種「みくのか」の3品種を追加し、10品種を生産予定。

昨年からは、オフシーズンにいちごのスムージーや削りいちごなどを販売するなど、苗を育てている期間(5月〜10月頃)にもいちごの魅力を知ってもらえる工夫もしている。

早瀬さんの今後の目標は、いちごのおいしさをアピールできる場所にすること。より多くの人にその魅力を伝えるため、現在、いちご狩りができる観光農園の開園を目指し、そのための土地を探している最中だという。いつか宇都宮や東京にも店を構えたいという話も出るなど、大好きな「いちご」を知ってもらいたいという想いが強まるばかり。

お客さんの喜ぶ顔を想像しながら、大きく甘い「完熟いちご」を作る早瀬さん親子。2人の愛がたっぷり詰まったいちごは、今日も人を笑顔にさせる。