器からオブジェまで。

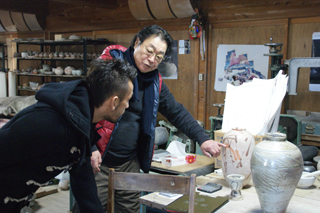

数々の賞を受け、国内はもとより海外でも評価の高い陶芸家・寺本守さん。花器や器などは、銀彩や象嵌などを施し、丸みを帯びた姿の中に洗練された印象を受ける作品が多い。九谷で修行をしたという絵付けも、大仰な模様を描くのではなく、色の折り重なりが意表をつくような模様が多く、作品のシャープさを増す。 また、モニュメントのような大きな作品を作るのも寺本さんの特徴のひとつ。見学当時も、長さ6メートルにもなるオブジェの製作中だった。まだ床にならべてある状態だったが、その時点ですでに迫力満点。焼き上がり、完成した作品がどのような雰囲気を醸し出すのか楽しみだ。

笠間の地で陶芸に向き合う。

寺本さんは1976年に笠間に窯を建てた。だけれども、元々笠間の出身というわけではない。ではなぜ笠間に窯を持ったのかという質問をすると「自由にできるかなと思った」という答え。笠間焼そのものは歴史を持っているが、寺本さんが窯を作った当時は、古くからある窯があまり多くなかったという。 「それで、形式にとらわれずに、自由なものを作れると思った。だから笠間を選びました」と言う。

もともと笠間は良質な土が取れる土地だったそうだが、現在ではあまり採取できず、土は全国からも取り寄せて使っているそうだ。だからその土地を使うことがその時代の焼き物というわけではなくなっている。 「たまたま笠間に住んでいる人間が焼いていますよっていうことになる。僕の友達は六本木で”六本木焼”といって作陶していますよ」と寺本さんは言う。笠間の地で作陶に集中できる環境を持ち、あらゆる可能性に挑戦しているのだ。

自然の偶発性が出す色。

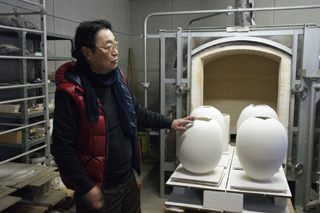

寺本さんの工房には、電気窯、ガス窯のほかに、登り窯もある。登り窯は、斜面を利用していくつもの連なった部屋をつくり、すべての部屋を高温に保てるように作られた窯だ。ガスや電気と違い、木を燃やして火をたくので、当然、灰が出る。それが作品に付着することで、灰のアルカリ分と土の鉄分が反応し、赤い色がでる。この赤い色は電気窯では出ないのだ。ただし、窯のなかを見られるわけではないので、どのような色が出るかは、勘と経験がものをいう。

登り窯の姿をみて、中田が「実際に焼いているところを見てみたい。実際に器を作って焼いてみたい」というと、すかさず寺本さんは「一度やるととりこなっちゃいますよ」と言う。やはり、自分で作品を制御しきれない部分がたのしいのだという。

灰がかぶれば出来上がりが違う。熱の伝わり方、炎のあたり方で出来上がりが違ってくる。そういう偶発性と、自分の思い描いた作品の姿が、最後にどのようなものになってでてくるのか。想像を超えて、興奮する瞬間だろう。