福井県越前市が世界に誇る伝統工芸品「越前打刃物」。伝統的な火作り鍛造技術とモダンなデザインを兼ね備えた包丁が高く評価され、国内外の有名シェフから注文が殺到している。しかし50年前までは、現在の隆盛からは想像できないほど産地全体は衰退し、存続すら危ぶまれていたのだが、あることをきっかけに劇的な復活を遂げる。その立役者が「加茂刃物製作所」の加茂勝康さんだ。

唯一無二の「野菜収穫包丁

「加茂刃物製作所」は、越前市の南東に位置する「タケフナイフビレッジ」内にある。同施設は2020年にリニューアル。“刃物”のイメージを感じさせない正三角形のモダンな建造物が印象的だ。タケフナイフビレッジとは越前打刃物を造る刃物会社13社の共同工房で、全国でも珍しい打刃物の鍛造体験ができるほか、工房の見学や、包丁・ナイフの直売所も併設されており、これらを目当てに国内外から多くの観光客が訪れている。

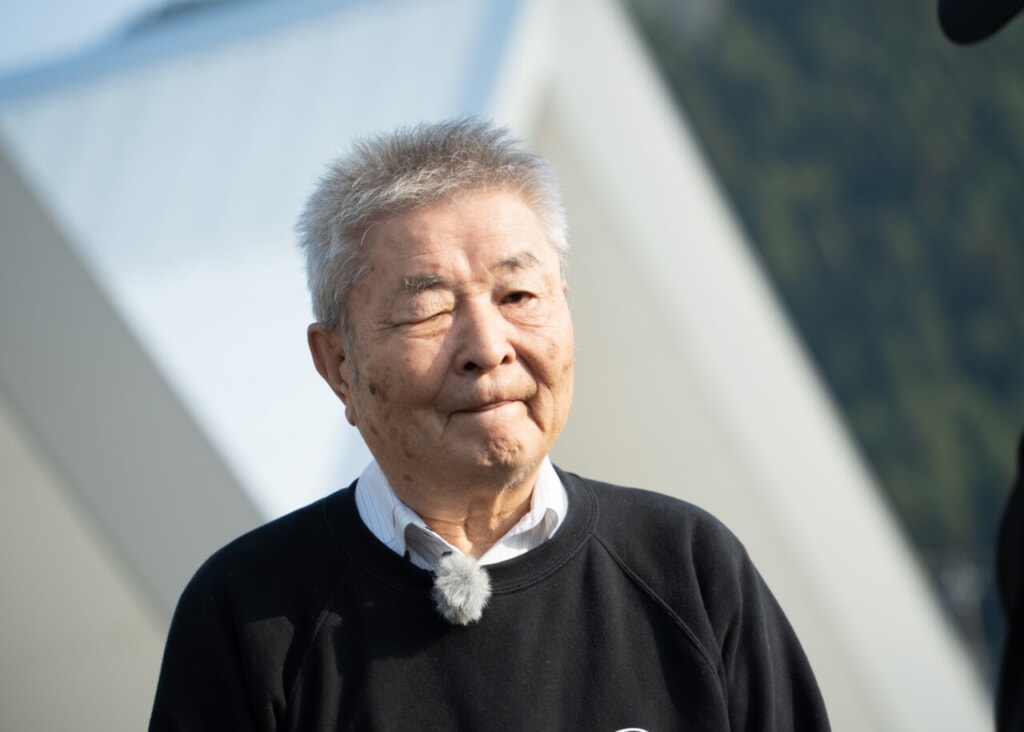

産地復活の立役者

タケフナイフビレッジの立ち上げに大きく貢献した加茂さんは、1941年生まれ。2008年には伝統工芸士に認定され、同施設立ち上げからタケフナイフビレッジ協同組合の初代理事長も務めている。加茂さんが歩んできた職人としての歴史は、伝統工芸の衰退から復活、そして現在の隆盛に至る歴史そのものでもある。

菜切り包丁の衰退

越前市生まれの加茂さんは、菜切り包丁を造っていた父を手伝うため地元の高校を中退し、1956年に打刃物職人の道に進んだ。父のもとで修行を積みながら、この地域特有の「火作り鍛造の2枚広げ」という2枚の鋼の刃を重ねて薄く伸ばす技術を習得。その技術で仕上げた菜切り包丁は刃が薄い。そのため非常に切れ味が良く、1970年代までは加茂さん自身も口にするほど“飛ぶように売れた”のだという。しかし、野菜だけでなく肉や魚を切るのにも使える三徳包丁や錆びにくいステンレス製の包丁の登場とともに、次第に使い道の少ない同製品の需要は減少していく。

野菜を楽に収穫できる包丁

時代の変化とともに売上を落としていた菜切り包丁だったが、相変わらず両刃の鋭い切れ味に関しては高い評価を得ていた。

「この技術を生かして、新しい包丁を造れないか」。そう思い悩んでいた加茂さんに、長野県で野菜農家を営んでいたスキー仲間が、菜切り包丁ならば、その需要に合った場所に提案してみてはどうだろうと、長野県内の農協を紹介してくれた。

はるばる訪ねてみると、生産者はキャベツなどを1日に数千株も切っており、けんしょう炎になることも珍しくないとのこと。従来の使用方法とは異なるが、野菜をもっと楽に収穫できる包丁を造ったら需要があるかもしれないと、加茂さんは野菜農家と共同で開発に取り組み、1975年に「野菜収穫包丁」を完成させた。

農家を助ける様々な工夫

野菜収穫包丁は、上の写真のように先端まで刃を入れ、刃先でキャベツや白菜の芯を軽く押せば切れるようにした。刃が少し反った形状をしているのは、収穫するときに葉を傷つけないようにするため。使用した農家からは「収穫の負担が減り、出荷する野菜の品質も高まった」と高い評価を得た。さらに、農作業中に畑で包丁を見失ったり、不意に踏みつけてケガをすることもあるという話を聞き、包丁が目立つよう柄を赤色にしたのも加茂さんなりの工夫。次第に特徴的な赤い柄は「カモレッド」と呼ばれるようになり、加茂さんの収獲包丁の代名詞になっていった。

全国の野菜産地で愛される包丁

ユーザーである農家の人たちと直接関わってこそ、本当に必要とされる包丁が造れると確信した加茂さんは、さらに千葉や茨城、岩手、北海道などの野菜産地を回った。当時、栽培農家が増えていたブロッコリーの収獲に適した専用包丁のほか、左利き用の収獲包丁、女性にも使いやすい軽量モデルも開発し、全国各地の農協に売り込んでいった。包丁を使ってくれるユーザーのところには定期的に通い、研ぎ直しや柄の修理などメンテナンスも行った。加茂さんの生産者に寄り添う姿勢や越前打刃物ならではの鋭い切れ味は口コミで広がり、野菜収穫包丁は全国30カ所以上で使われるまでに至った。

現在、加茂さんの野菜収穫包丁はキャベツ、レタス、セロリ、ブロッコリー、チンゲン菜、ネギ葉、白菜、大根葉など野菜別のラインナップで、それぞれに形や刃渡りが異なるバリエーションを揃える。これらは50種類を超え、年間約6000本を販売している。

700年の伝統を消さないために

加茂さんの野菜収穫包丁は、越前打刃物の起源ともリンクしている。およそ700年前、京都の刀匠「千代鶴国安」が刀剣を造るのに適した場所を求めて越前の地に移り住み、刀剣に加えて、近隣の農民のために鎌も製作したものを「越前鎌」と呼び、それが起源とされている。それ以来、農業用刃物の一大産地となり、これらは全国への「行商」という形で広まっていった。

越前鎌を全国に広めた行商

行商を行ったのは、同じく福井県の伝統工芸として知られる「越前漆器」に使うための漆を求めて全国を行脚していた漆かき職人たち。彼らが行く先々で農家をまわって打刃物を売り歩き、さらに各地から鎌の注文を持ち帰ってくるといったサイクルで全国に広まり、越前鎌は江戸時代の中頃から明治時代まで全国1位の生産量を誇ったと言われている。

越前鎌の切れ味が宿る

しかし、昭和の高度経済成長期になると、農業や林業の機械化が進み、鎌の需要は減少の一途をたどる。それに伴い、鎌の生産者も次々と廃業に追い込まれていった。

一方で、米と比べて品目や形状が多種多様で斜面や狭い場所での収獲も多い野菜類は機械化が遅れていた。現在でも、白菜やレタス、ブロッコリーなどの野菜の収獲はほぼ機械化されず、手作業が主だ。そこで加茂さんは野菜の収獲専用の包丁に越前打刃物が生き残るための活路を見出し、かつての漆かき職人たちのように、自ら全国の農家を訪ねて収穫包丁を広める行脚を行った。鎌をきっかけに全国の農家に知られた越前打刃物の品質の高さは、野菜収穫包丁によって再び認知されていく。

世界的デザイナーとの出会い

いっとき衰退した伝統工芸を野菜収穫包丁として復活させた加茂さんだったが、地域全体の現状に目を向ければ状況はさほど変わらず、安価な刃物製品との過酷な価格競争にさらされていた。

「このままでは700年の歴史が消えてしまう」。

そこで同地域では1973年に加茂さんをはじめ、越前打刃物の未来へ危機感を抱く刃物会社の後継者たち10人が集まり、これらの課題について考える研究会を発足させた。それからまず同会は、価格競争からの脱却を目指して越前打刃物のブランド化を進めることを中心に活動をスタート。そんな中、付き合いのある工業試験場から福井県出身でプロダクトデザインやインダストリアルデザインの分野で世界的に有名なデザイナー・川崎和男さんを紹介されたことから事態が一気に動き出す。

早速、同会が進めている活動ついて川崎さんへ説明をしたところ、賛同を得ることに成功。川崎さんは伝統的な越前打刃物の基本を守りつつ、現代的なデザインの概念を取り入れた新商品開発をデザイナーの視点から提案してくれた。ところが、加茂さんたちはこれまで見たこともない包丁の形に戸惑ってしまう。

その最たる理由は、その形を職人の手仕事で再現することができるのかということ。

「形だけならプレス加工でできるかもしれない。しかし、伝統の火作り鍛造技術でそのフォルムを造り出してこそ越前打刃物としての価値があるのではないか」と葛藤しつつ、想いを貫き試行錯誤を繰り返しながら、ようやく刃と柄が一体となったオールステンレスの万能包丁をはじめとした新製品を開発。これが爆発的ヒットの口火となった。

タケフナイフビレッジの誕生

1983年、いよいよ越前打刃物の未来をかけた斬新なデザインの包丁が完成。「タケフナイフ」というブランド名を付け、東京のギャラリーで展示会を開催したのだが、これが驚くほどの反響だったという。その勢いに乗り、全国各地で精力的に展示会を開催。1986年にはニューヨークで開催した展示会においても大成功を収めた。これをきっかけに研究会のメンバーの間で“力を合わせてやれば何事も達成することができる”という自信が生まれ、次第に「包丁のブランド化は軌道に乗った。次は外から越前打刃物をきっかけに人を呼べるの場所をつくろう」といった機運が高まっていく。

そこで加茂さんたちは、一人あたり3000万円を出資し、1993年に共同工房「タケフナイフビレッジ」を完成させた。これにより、広く行き来がしやすい工房と、職人同士が高価な加工機械を共有するというメリットが生まれた。しかし何より、皆で話し合うことで知見が広がり、新たな商品開発に繋がったことの影響は大きい。「当時、みんな借金を抱えました。大きな賭けでしたが決断できたのは、越前打刃物を世界に発信する拠点が絶対に必要だったから。結果、ナイフビレッジをつくったことが産地の復活に繋がったと思います。」

越前打刃物が世界のブランドに

「タケフナイフビレッジ」完成から30年が経った現在、越前打刃物は世界中に知られるブランドとなった。2010年を過ぎたあたりから越前打刃物の切れ味の良さとデザイン性の高さは海外の有名シェフから高い評価を受け、全世界から注文が入るように。こうして現在、タケフナイフビレッジが生産する包丁の70~80%が海外向けとなっている。また、当初は加茂さんを含め10人しかいなかった共同工房で、現在40名以上の職人が腕を磨いている。

「今、この産地は順風満帆です。値付けに関しても生産者が責任を持つようになり、高価な包丁も増えています。夢のある時代だからこそ手を抜かずきちんとしたものづくりの基本を大切にして、越前打刃物のブランドを守っていきたい」と語る加茂さん。そのもとでは順調に後継者が育ち、県内出身者ばかりでなく、県外から来た若者も修業に励んでおり、裸電球の下で作業をしていた以前の環境が嘘のよう。

伝統工芸の産地復活に挑み続けた加茂さんたちのスピリットは、これからも若い世代に受け継がれ、越前打刃物の歴史に新たな1ページを刻んでいくことだろう。