透明なガラスに唯一無二のタッチで描かれる繊細で美しい自然の姿。ガラス作家、西山雪さんの作品は故郷北海道の何気ない風景が「絵」としてガラスの器と一体になっている。西山さんの創作の原点やモノづくりへの思いについて話を伺った。

北海道の自然が織りなす美と生命をガラスに映し出す

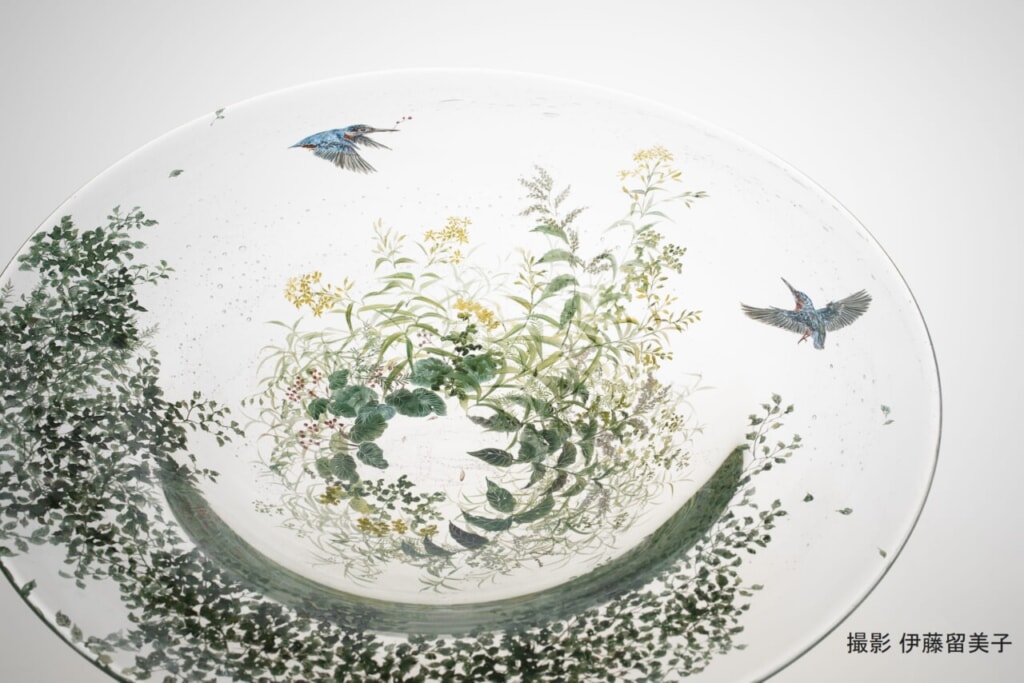

西山雪さんのガラス作品には、美しい北海道の自然が映し出されている。透き通ったキャンパスに描かれるのは、春に芽吹いた路傍の可憐な花々、夏の清流を漂う水草やトンボ、実りを迎えた秋の果実、そして落葉や雪景色など。繊細なタッチでガラスに描かれる絵の美しさに、思わずハッとさせられてしまうほどだ。

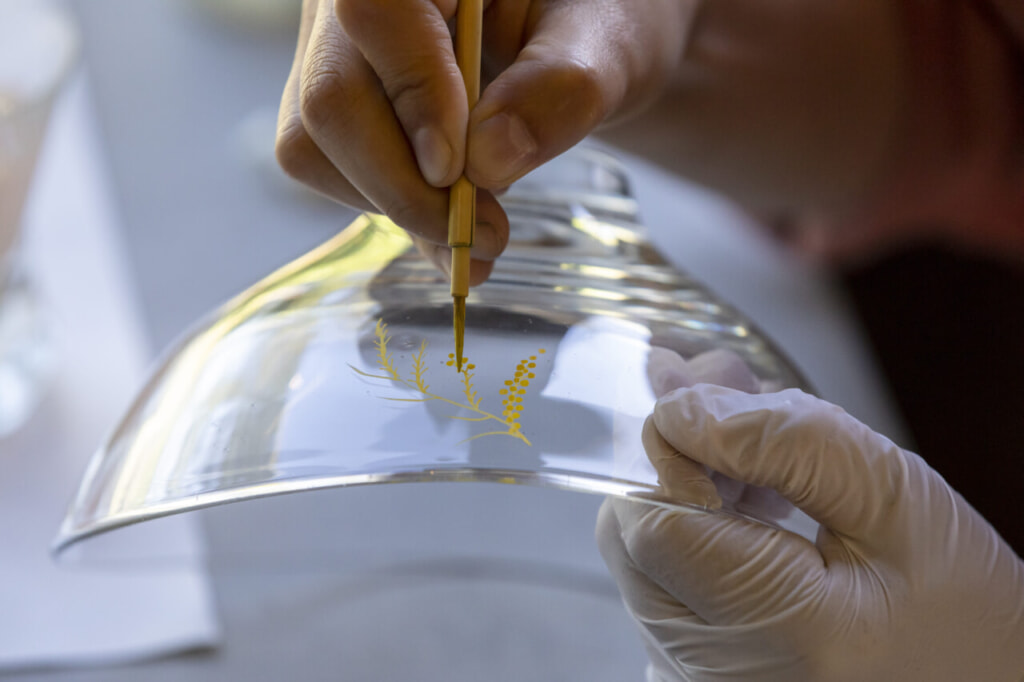

この工房では、宙吹きによる成形から、ガラスの切断、砂を吹き付けて削るサンドブラストまで、一般的には複数人で行うことが多いガラスづくりの工程をすべて西山さんひとりで手がけている。こうして作られたガラスは西山さんの緻密な筆遣いで絵付けされ、それがパズルのピースのようにガラスの形状と上手く合わさって、奥行きのある世界観を生み出していく。

「もともと、吹きガラスは薄く作るのが上手いんだ、という認識でやってきたんですが、ある時ふと、“そっちじゃないな”と思ったんです」と西山さん。ある時から、自然にできた形を絵付けに生かすような考えに変わってきたのだという。

「筋がちょっと⼊っちゃったから、それを鶴にしてしまおう、とか。今までだったら捨てていた不具合を“失敗と捉えず”、逆に⽣かせるように絵付けを考えればいいんだって。パターンではなく、⼀点物の個性としてどんどん作っていける⾯⽩さに気づいたんです」

その瞬間ごとにしか生まれない偶然から着想し、西山さんが感じたイメージを筆に乗せていく。

もがき続けて器の絵付けに至るまで

現在も定期的に個展を開催し、四季折々の作品を発表する西山さん。しかし現在に至るまで何度もガラスの製作に悩み、迷い続けて現在の作風にたどり着いたのだと話してくれた。

ガラス作家である父・西山亮さんの影響もあり、ガラスがすごく身近な存在だったという西山さん。モノづくりに真摯に向き合う父から得た影響は少なくない。自身も幼い頃から絵を描くのが好きだったこともあり、高校時代には日本画に魅了されていった。

「たまたま美術の先⽣が⽇本画を専攻されていた方で。その先生のもとで学んで⽇本画のとりこになったんです」

絵に興味を持っていたものの、卒業後は父に倣い、吹きガラス製作の道へ進む。富山のガラス造形研究所で造形について知見を得たのち、ガラス作家・⾼橋禎彦氏に師事する。

「当時、吹きガラスの世界ではカラフルなものが注目されていたのですが、吹きガラスは器としてのイメージが強くて、普段使いありきのものという考えから抜け出せないままでした」

「自分と他の作家との違いは何か」「自身のアイデンティティはどこにあるのか?」という自問自答から抜け出せないまま、故郷の北海道に戻ってきたが、その後もしばらくは答えが見いだせないまま葛藤していたそうだ。

「クラフトフェアにも出品していたのですが、自分より上手な人もいっぱいいるし、質のいい製品を量産する体力のある人もいて、余計、自分が何をやりたいのかわからなくなりました。でも、やっぱりモノづくりには携わりたくて。憧れていたギャラリーに作品を持ち込んでみようと思ったんです」

その憧れのギャラリーというのが、六本木にあった「サボア・ヴィーブル」だ。同店は2022年に惜しまれつつ閉店してしまったのだが、当時ギャラリーのオーナーが持ち込んだ作品やポートフォリオをひと通り見て進言してくれた「絵描いてみたら」というアドバイスは、現在でも西山さんの作品に生き続けている。

「アドバイスを受けて、『ガラスに絵を描くのか!』と驚きました。でも、一度筆を持ち始めたら、絵の製作に励んだ高校時代の懐かしい思いが蘇り『私、描けるかも』という気持ちになった。吹きガラスと絵を描くことがリンクした感覚というか。」

自分にとって大好きなふたつが重なり、楽しさが無限になった西山さん。ようやく自分が本当に作りたいものがわかり、ガラスづくりに素直に向き合えるようになったのだという。

表裏両面からの筆入れで彫りに奥行きが加わる

いよいよたどり着いた絵付けという西山さんならではのスタイル。その作品は、日常生活のその時々を切り取るような細やかなタッチと濃淡のある美しさ、まさに日本画の色彩が見る人を引きつける。

「色を付けた物は皆さん、好まれますね。秋の色味や鳥がいる風景など。どのくらい絵を挿れるかは毎回悩んでいます。しかし、今はもう描きたいだけ描こうと。引き算するのはもう少し年齢を経てからでもいいかなと思ってます」

西山さんは、器の表と裏、両⽅に絵を描くため絵に厚みがある。そこに「彫り」を加えることで一層奥行きを出すのだと話す。

「例えば、この葉っぱのところはサンドブラスト。砂を使って削る際に、どこかに必ず彫りを⼊れます。⾊をその溝に差して、焼き付けして、あとは筆を使って絵付けするという感じです。彫りを⼊れることで光り⽅だったり、裏から⾒たときの陰影だったりが変化します。すると、切り絵みたいにパキッとしたラインが出てくるんですよね」

ガラスに彫りを入れ、筆を入れることでガラスでしかできない独特の厚みと陰影を表現できるのだという。

「ガラスが好きですけど、ガラス以外のものにも絵付けをするんです。布とか漆とか。他の作家さんの工房も見て、まだまだいろいろな表現を取り入れたいと思っています」

北海道の何気ない日常を作品に取り入れる

もともとは北欧の文化や世界観に憧れていたという西山さん。

富山のガラス工房の研修でスウェーデンの空港に降り⽴った瞬間、なぜか千歳空港と同じ匂い、空気感を感じ、自分の探しているものは北海道にあるのではないかと考えはじめたという。

それから約1年後、スウェーデンのラップランドを中心に活動するガラス作家のモニカ・エドモンドソンさんのもとで学ぶ機会を得る。そこでモニカさんが言った“⾃分にはラップランドの先住民・サーミ族の血が流れていて、その私がこの⼟地で製作活動をするから意味がある。ほかのどこでもなく、この場所から世界に発信すること、それが⾃分のアイデンティティだ」という言葉が強く心に響いた。

それまで、⾃分のアイデンティティについて考えたことがなかった西山さん。モニカさんから聞いたアイデンティティについてのことと、憧れていた⼟地と故郷の空気感が似ていたことが⾃分の中で合致したことで、道産⼦としてこの土地にあるものを描くことが自分にとっていちばん素直な表現方法なのだと考えた。

こうして、自分の思うままにはじめた創作活動。

「北海道ならではのものを探し始めたらもうモチーフだらけみたいになっちゃって。子どもの頃は⽥舎だな、何もないな、と思っていたのに、視点を変えたら素晴らしいものだらけだった。季節によって違う顔を見せてくれるから描きたいものばかりで、イマジネーションは尽きない」と話す。

そんな西山さんが、今後、描きたいモチーフのひとつが北海道の銀世界。北海道の人しか見ることのできない白銀の世界を、ガラスに表現するにのにはどうしたらいいのか考えている。

「描く⼯程は多分そんなに多くないんですけど、秋がぐっと描き込む世界だったら、⽩の世界って、フッと抜けた世界。もっと違う表現が出来ないかなって、試⾏錯誤中です。例えば透明なものだけ絵付けしてるんですけど、ベースの透明なガラスの段階で⽩い⾊をつけて、あとはちょっと銀箔を散らすという加工方法もある。銀箔を散らすと⽊からフワッと風で葉が落ちる様⼦やホワイトアウトの世界みたいなのを、どんどん表現できると思うんで。ベースにもっと⾊づけというか、テクスチャーをつけた上に、さらに絵付けをすることでもっとより相乗効果があるような表現をしたい」

2022年11月に開催した個展「はつゆき」では、白く静かな世界を表現した作品が発表された。

作品のモチーフは日々探しているといい、畦道(あぜみち)にひっそりと咲く野の花などを撮影したり、スケッチしたりすることにも余念がない。ただ最近は、動物など動くもの、さらには自分の心が動く場所へと出かけていきたいとも語る。

「美唄市に宮島沼という場所があるんです。春と秋に真雁(まがん)、渡り⿃が来て。春に宮島の中でひと⽉ぐらい滞在するそうです。時期が来たら鳥たちは毎朝、10万⽻ぐらいが一斉に⾶び⽴つんです。⽇の出と共に。実際に話を聞いて『面白そうだな』と訪ねてみたんです。すると本当に鳥たちが飛び立つときに地響きみたいな、ゴーって音がする。10万⽻の鳥が⼀⻫に鳴いて⾶び⽴ち、空いっぱいに埋め尽くされる光景は圧巻で」

上下左右がわからなくなるくらいに空が⿊くなる宮島沼の出来事に心が震えるほど感動したという。北海道ならではの風景にこだわりながら、もっと見たことのない、新しい感動を作品に写し取りたいという西山さん。次はどんなモチーフがガラスに描かれるのだろうか。新たな作品の発表が待ち遠しい。