中村航太(こうた)さんは約130年の歴史を持つ組紐(くみひも)工房「江戸組紐 中村正(しょう)」4代目として、主に帯締めや羽織紐を手組みで作る千葉県指定伝統的工芸品製作者。東日本伝統工芸展での入選を重ねる実力派であると同時に、着物の美しさを引き立てる組紐が支持され、百貨店や呉服店での実演も数多くこなす。

和装文化を支える江戸組紐

江戸川を挟んで東京と埼玉に隣接している松戸市。市の中心部である松戸駅界隈は江戸時代に水戸街道の宿場が設けられて栄えた歴史があるが、現在の駅前はビルや商店が立ち並ぶ。そんな風景の中にありつつも、伝統工芸の歴史を連綿と受け継いでいるのが、松戸で明治時代から約130年続く江戸組紐の老舗「中村正」である。

代々受け継がれてきた江戸組紐

組紐とは文字通り、糸を束ねた紐を複数組み合わせていくことで結びやすくほどけにくい丈夫な紐を作り上げる、約1400年の歴史があるとされる伝統工芸だ。経文を書いた巻物の紐や甲冑(かっちゅう)の紐など多様な用途に活用されてきたが、特に明治時代中頃にお太鼓結びと呼ばれる帯の結び方が流行したことをきっかけに、帯締としての需要が拡大。現代に至ってもなお、昔の町民文化で磨かれた「江戸組紐」は和装文化を支える存在としてあり続けている。

中村正においても帯締めや羽織紐をメインに制作している。「組紐の作り方は代々試行錯誤されてきながら伝承されてきているんです。ですのでこの組紐という仕事は、その受け継がれてきたことを忠実にやる、精度よくやるということに尽きます」と語る中村さん。奇を衒(てら)うことなく、帯や羽織をしっかりと安定させること、そして着物全体の魅力を引き立てること。そうした役割に徹した中村さんの組紐は高く評価され、今では棋士や噺家からも羽織紐の依頼を受けるなどしている。

伝統の中に新鮮さを感じさせる色

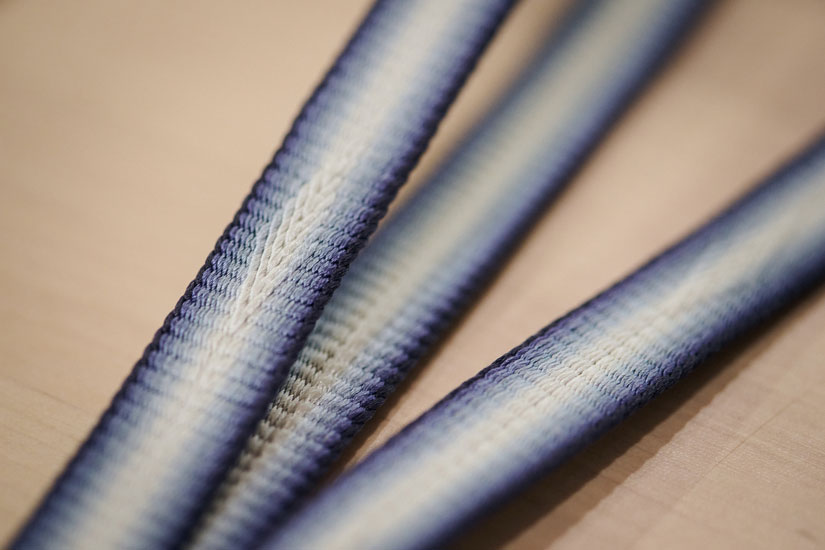

中村さんの工房で作る組紐の原料は絹糸で、無地染めのほとんどは中村さん自らが染色作業を行っている。

「組み上がりの形を想定しながら染める」という中村さん。「ちゃんと着物のコーディネートで使える色でないとなりません。昔からあるような色だけれども新鮮な印象も感じさせる…そんな色を常に探しています」。伝統というものを現代においてどう解釈し、ブラッシュアップしていくか。そんな静かな挑戦が、染めの現場から垣間見える。

組紐独自の技術と道具

組紐は日本各地で作られており、地域ごとに特色がある。京都の組紐は公家文化を背景に華美な色合いを持つ。これに対し江戸組紐は、武家社会や町人文化を反映し、主張しすぎない落ち着いた色使いや糸と糸の交差から生まれる組み目が独特だ。

組み上げる台は、主に丸台・角台・綾竹台・高台の4種類があり、組紐のデザインや用途により使い分けている。

微細なバランス感覚を要する手組みという技

江戸組紐で最も代表的な台が「丸台」である。作業はまず、糸を紐束にして「組玉」にくくりつけるところから始まる。

ひと束あたりの糸の本数を少なくして、8玉、16玉、24玉…という具合に玉数を増やすほどに、組み上がるまでの時間はかかるが、より細やかな表現ができるようになる。これを中村さんは「組紐の画素数」と現代風に言い表す。

組玉にくくりつけた紐は丸台にかけ、対角上にある紐を交差させながら組んでいく。組むたびに下へ下へと組み上がった組紐が伸びていくのは、丸台の上板にある穴から組んだ紐を重りで吊り下げる構造になっており、そこに重みが徐々にかかっていくから。中村さんが「組紐は力学」というゆえんである。

良いとされる組紐は「程よい締まり加減で、しなやかさを伴った組紐」であり、機械組みの組紐は組み方が詰まりすぎて硬く仕上がってしまう傾向があると話す中村さん。「帯締めはコストや生産性とのバランスもあり、機械の割合が相当多くなりまして、流通しているのはほとんど機械組みの紐ばかり。手組の割合は本当に減っています。だからこそ、組みの技術と使用するおもりの重さの見極め、その両方が備わった手組みに価値が見出されている」のだという。

さらに、糸に強度をつけるための撚(よ)り加減も仕上がりの硬さに影響するため、どの程度撚るのかを一本一本指先で調整しなければならない。「組紐はこうしたさまざまな要素のバランスをどうとっていくかという難しさがあります。でも、そのバリエーションの豊富さはものづくりの面白さでもありますね」。

先人たちの知恵が詰まった道具を受け継ぐ

中村さんは丸台のほか「綾竹(あやたけ)台」も積極的に活用している。綾竹台は機織りのように、経(たて)糸に緯(よこ)糸を差すことで組んでいくもの。丸台で組むと組目の美しさが際立つ一方、綾竹台の場合はヘラで打ち込んでいくため厚みがなく、端正で細やかな風合いとなるのが特徴的だ。

また、中村さんは引退した職人から譲り受けたという古い組台の修繕も進めている。木でできた歯車が噛み合い、半自動で紐を組んでくれるからくり構造になった代物だという。先人が残してくれた知恵をつなげていきたいと中村さんは話す。

中村さんが目指す組紐

17歳で組紐を習い始めた中村さんは工芸の専門学校で2年間在籍した後、本格的に家業に携わるようになるが、当初はひたすら紐を組むことに夢中になっていて、その色やデザインにまで深く興味を持つことができなかったという。だが、百貨店や呉服店での実演販売を行うようになってから、中村さんに心境の変化が生まれた。

着姿の美しさを引き立てる帯締め

「家で組紐ばかり眺めていた環境から、実演に赴くことで実際に着物の方にお会いするようになったんです。そこからどんどん着物のコーディネートに興味が湧いてきまして、帯締めを作ることにのめり込んでいったんです」。中村さんが今、特に目指している組紐。それはしっかりと締まるという機能面に加えて「帯と組紐を合わせた時に、着姿が美しく見える帯締め」である。

着物や帯とのコーディネートということを念頭に置いた中村さんの帯締めづくりは「柄や色は足し算よりも引き算。色が一色でも充分に表情があると感じられる」ようにすることであり、「帯締めが主張し過ぎてしまうのではなく全体としての着姿の美しさ」が目指す着地点としてあること。そうすることで、「様々な着物に合わせやすい帯締めが生まれる」のだという。

その基本スタンスに現代的な感覚を取り入れるのが中村流。「今はやや細めの帯締めが好まれてます。その方が出で立ちがすっきりとした印象になるんです」。実演で得た観察眼は、自身の感性を豊かにしてくれると中村さんは語る。

組紐の文化を後世につなぐ

組紐の世界も職人がどんどん辞めてしまっていると打ち明ける中村さん。「若い世代が組紐にせっかく興味を持っても、仕事としては無理と言わざるを得ない状況はもったいない。せめて、なんとかやっていけそうなぐらいは下地作りをしたいと思っています」。伝統工芸展に挑戦し始めたのも実力のブラッシュアップにとどまらず、作品の品質の良さを認知してもらい、確かな販路につなげる意味合いもあるのだ。実際、これまではほぼ問屋との取引のみだったが、興味を持ってくれるきもの店などが増えて販路の多様化に結びついている。

中村さんは現在、助手の育成にも力を注ぐ。「例えば私が亡くなった後でも、後世に伝承されて同じものを作り続けられるということが、伝統工芸の素晴らしい価値だと思うんですね」。そんな中村さんの意志が宿る江戸組紐。これからも人々の装いを美しく演出し続けるに違いない。