南アルプス連峰の北端に位置する標高2,967mの名峰「甲斐駒ヶ岳(かいこまがたけ)」の麓。修験者による登山や、駒ケ岳講と呼ばれる山岳信仰の歴史が息づく甲斐駒ヶ岳神社を訪れると、約300年に渡って醸され続ける銘酒「七賢(しちけん)」の水源へと続く道が現れる。

「白州の水」のように

「穏やかで心地の良い、白州の水を体現するような酒造りをしたいと思っているんです」山梨県北杜市白州町の西部、日本名水百選のひとつ尾白川渓谷(おじらがわけいこく)を歩きながら語るのは北原対馬(きたはらつしま)さん。旧甲州街道四十番目の宿場町である台ヶ原宿(だいがはらじゅく)で、銘酒「七賢(しちけん)」を醸造する「山梨銘醸株式会社」の代表取締役だ。創業から約300年が経ち十三代目となる現在、伝統の吟醸酒に加え、2015年に誕生した「七賢スパークリング」など、豊富な銘柄が造られている。

「“水と向き合う酒造り”を象徴する場所」そう対馬さんが見つめる先には、エメラルドグリーンに輝く「千ヶ淵(せんがぶち)」が現れる。日本酒の主な原料は、米・米麹・水であるが、山梨銘醸では、なかでも約85%と最も比重を占める水にこだわり、南アルプス連峰のひとつ、甲斐駒ヶ岳の伏流水を使用。甲斐駒ヶ岳は、地下のマグマが冷えて固まってできる花崗岩(かこうがん)から成る山で、20年もの年月をかけて岩層に磨かれた雪解け水は、透明感があり、柔らかく少しとろみがある軟水だ。癖がなく飲み口の良い名水が、研ぎ澄まされた七賢の味わいを造り出している。

また、酒米も北杜市産にこだわっていると言う対馬さん。平成11(1999)年に農業法人「有限会社大中屋」を設立し、地元農家や生産者グループとともに「夢山水(ゆめさんすい)」や「ひとごこち」など質の高い原料米を栽培している。「水、そしてこれらが育む米と、七賢に用いられる全ての原料が地域の自然から受ける恩恵で成り立っています。」

300年の流線

山梨銘醸の酒造りが始まったのは寛延3年(1750)のこと。信州高遠(現長野県伊那市高遠町)で代々酒造業を営んでいた北原家の中屋伊兵衛(なかやいへえ)が、台ヶ原を訪れた際に白州の柔らかく透明感のある水に惚れ込み、分家として酒蔵を築造した。後の天保6年(1835)、五代目蔵元が母屋を新築した折に、兼ねてより仕えた高遠城主内藤駿河守(ないとうするがのもり)から竣工祝として、中国晋の時代において俗世間を避け竹林に暮らし、酒を飲みながら清談を楽しんだ七人の賢者、「阮籍(げんせき)」「嵆康(けいこう)」「山濤(さんとう)」「向秀(しょうしゅう)」「劉伶(りゅうれい)」「阮咸(げんかん)」「王戎(おうじゅう)」の様子が描かれた「竹林の七賢人」の欄間一対を与えられたことから、現在の酒名「七賢」が名付けられた。

明治13(1880)年には、明治天皇が山梨県・三重県・京都府へ赴く際、行在所(あんざいしょ)として母屋の奥座敷が使用され、その御礼に「白羽二重」「金五拾円」が下賜(かし)される。この行在所は後の昭和8(1933)年に文部省(現文部科学省)から山梨県指定有形文化財に指定されている。

大正14(1925)年に法人「山梨銘醸株式会社」が創立。昭和42(1967)年には新しい醸造蔵「誠和蔵」が、昭和55(1980)年には瓶詰工場と製品倉庫が新築され、山梨銘醸の現体制が確立されることとなる。

「七賢らしさ」を汲み上げる

大学を卒業した平成15(2003)年からの3年間をアメリカの酒類輸入会社で過ごした対馬さん。平成19(2007)年に山梨銘醸へ入社して以降、次々と大胆な改革を打ち出していく。

「平成24(2012)年から大幅なリブランディング戦略に乗り出したんです。弟とともに各地の酒蔵やワイナリーを視察しながら『七賢らしい』新たな酒造りを試みました」

それまで醸造工程を「杜氏(とうじ)」という専業の請負業者に委託する体制をとっていたが、杜氏の高齢化や顧客ニーズの多様化をきっかけに従来の方針を廃止。平成26(2014)年に弟の北原亮庫(きたはらりょうご)さんが醸造責任者に就任し、地域性やアイデンティティを象徴する「水」に焦点を絞った酒造りに乗り出していく。

「『香り華やかですっきりとフレッシュな味わい』『冷やしてワイングラスで飲む日本酒』など、自分達が目指す酒の姿を言語化・再定義していきました」。誠和蔵の醸造設備を最新機種へ更新し、安定的かつ高品質な酒造り環境を整備。良質な水の口当たりや性質を最大限に活かす「七賢らしい」味わいを再構築し、新たなターゲット層に向けたラベルデザインのリニューアルにも試みた。

届けるために「しぼる」

「商品ラインナップが豊富でも売れるものは一部。卸業者も売れる商品しか売らなくなっていくのが実態です」。自身の卸売経験から、仲介業者に依存する販売体制への危惧を持つようになったという対馬さん。「生産者が責任を持って売り切れる環境」を整えるため、従来の取引先を精査しながら、七賢の想いやマーケティング方針を共有し合える“パートナー”との取引に照準を絞り、販売効率を向上させていった。

また山梨銘醸では古酒や生酒、季節商品など多くの銘柄を造っていたが、リブランディング以降ラインナップを大胆に厳選。醸造コストや余剰在庫を削減しながら、よりユーザーの需要に合わせた商品開発にリソースを割くことを実現した。

「七賢スパークリング」の誕生

七賢が市場開拓を推し進めた背景には、約5年もの歳月をかけて開発された「七賢スパークリング」シリーズの存在がある。「日本で飲まれているアルコールの70%が炭酸を含む酒である一方で、日本酒のユーザーはわずか4.8%。これまで日本酒を飲まなかったユーザーにも七賢を届けるためには『泡』が必要でした」。

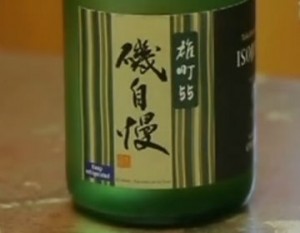

日本酒に発泡性を持たせるのには二次発酵が必要だが、酒造りにおける制約上酵母を用いることは難しかった。そこで粗ごした醪(もろみ)の滓(おり)を瓶に詰め、自然発酵で発泡性を持たせる「瓶内二次発酵タイプ」の製法を導入。火入れのタイミングや発酵温度、期間などを試行錯誤し、平成27年(2015年)「山ノ霞(やまのかすみ)」をリリース。麹の甘味とまろやかな酸味、炭酸とともに香るフルーティな吟醸香が好評を呼んだ。後に、米の旨味と芳純な香りが特徴の「星ノ輝(ほしのかがやき)」、ウイスキー樽で熟成させることで清涼感のある香りを纏った「杜ノ奏(もりのかなで)」を発表。新たなカテゴリとして「七賢スパークリング」を確立し、新規ユーザー獲得に向けて拍車をかけていった。

これらのリブランディングを経た平成30(2018年)年。対馬さんは代表取締役社長に、弟の亮庫さんは専務取締役に就任する。「性格は違えどやはり兄弟。『美味しい』と思う感覚が共有できるからこそ、信頼して酒造りを任せることができました」。醸造と商品開発は亮庫さんが一任し、対馬さんはマーケティングやブランディング戦略に専念。「造り手」と「届け手」、それぞれの役割を全うしながら、300年続く銘酒の伝統を現代に繋いできたのだ。

フレンチの巨匠「アラン・デュカス氏」との共演

近年寿司屋や和食店などにもワインやシャンパンが並ぶようになり、「和食には日本酒」というペアリングの常識が薄れ始めていることに危機感を抱いたと言う対馬さん。そこで市場開拓と海外進出を見据え、未参入であったフレンチの世界に飛び込むことを決意する。そんな時に出会ったのが、パリ・モナコ・ロンドンの3ツ星をはじめ、世界中にレストランを展開するフレンチの巨匠アラン・デュカス氏だった。

「昨今日本酒を提供し始めているビストロやガストロノミーも増えてきていますが、デュカス氏自身は納得いくものに出会っていなかった。そこで七賢スパークリングをベースにオーダーを受けたのが『日本らしさを持ち、世界の美食家を頷くもの』と言うものでした」

対馬さんたちは、“日本らしさ”を体現するため、二次発酵前の清酒を桜の樽で熟成させる製法を試みた。これにより、繊細な泡立ちの中にさくらんぼのニュアンスを持つ香りが漂い、樽熟成ならではの淡い苦みをと甘みが余韻する心地よい味わいを実現。令和3年(2021年)4月、食前酒からデザートまで食卓をエレガントに彩る「アラン・デュカス スパークリング サケ」を完成させる。

デュカス氏からも高い評価を受けたこの新商品は、スパークリングへの親和性が高いシャンパンユーザーたちにも好評となり、アラン・デュカス系列のレストランをはじめ、海外の飲食店から一定数のオーダーを獲得している。「世界の人たちに日本酒を知ってもらうきっかけとなれば」と対馬さん。今後の市場開拓の突破口として大きな期待を寄せる。

清流を繋ぐ七賢の「スピリッツ」

山梨銘醸では現在さらに持続可能な酒造りを目指し、工場で使用する電力全量を水力発電による再生可能エネルギーでまかなっている。また、2030年頃に建設予定の新工場では、LPG(液化石油ガス)を水素に置き換える計画もあるのだそうだ。こうした様々な施策を行う中、令和5(2023)年12月に蒸留酒「アラン・デュカス・サステナブル・スピリッツ」がリリースされることとなる。

「デュカス氏とディスカッションを重ねる中で、ハードリカーユーザー向けの商品需要を再認識しました。そこで私たちが提案したのが、酒粕を再利用した本格焼酎造りです」

日本酒の持つ華やかな香りを宿す焼酎(スピリッツ)を得るため、同じく白州の地でウイスキー造りを行うサントリー白州蒸溜所の樽で、酒粕から抽出されたアルコールを熟成。七賢ならではの吟醸香が清涼感のある爽やかさを強調し、樽熟成特有のまろやかさと、複層的で複雑性を帯びた味わいをつくり出すことに成功した。

「後の世代に白州の清らかな水を残すためにも、自然環境へ配慮した精神性や行動を体現することは義務だと思っています」。蒸溜された後の栄養豊かな酒粕は山梨県を代表する和牛の飼料に再利用し、その堆肥をまた酒米の生育に活用しているのだそう。その味わいもさることながら、時代に相応しい循環的な醸造デザインとしてデュカス氏からも好評価を受け、SDG’sへ関心の高い欧州のユーザーからも注目されているのだと言う。

「穏やかで心地の良い」酒造りを

最後に対馬さんは、今日まで無我夢中に走り抜けた約10年間を「激動期」と振り返る。リブランディング以前から約2倍にまで業績を伸ばした七賢のニーズは高まる一方だが、次に見据えるのは「安定期」。利益の追求も大切だが、次世代へ酒蔵を繋ぐため、安定的に高品質な酒を醸造できる基盤を造っていくことが重要なのだと、今後の展望を語る。

「闇雲に成長スピードを上げれば、必ずどこかに歪みが生まれてしまう。これまでの知見を糧にしながら、まずは自信を持って『美味しい』と思える酒を提供するために、需要に振り回されすぎない自分たちのスタイルやペースを確立していきたいと思っています」

これからは設備の拡張なども視野に入れつつも「穏やかで心地の良い成長を続けていきたい」と語る対馬さん。優しい笑みを浮かべながら、ゆったりと清々しい口調で言葉を締めくくった。酒造りの源流を重んじつつも、業界の縛りや常識に捕らわれず、柔軟な姿勢を貫き続ける七賢。「美味しい酒を届けたい」という純粋な想いと、時代の流れを見据える研ぎ澄まされた感性が、その味わいと技術に磨きをかけていく。