白鷹町に受け継がれる白鷹紬

工房に入ると、何やらプレス機のようなものを調整する姿が見えた。ご挨拶をして聞いてみると、それは糸を染めるために使う機械だと教えてくれた。ここは国の伝統工芸品指定、県の無形文化財指定を受けている「置賜紬(おいたまつむぎ)」のひとつ、白鷹紬を作っている工房である小松織物工房だ。

白鷹紬の歴史と特徴

白鷹紬の歴史は江戸期に始まる。今回の山形の旅で訪問した長井絣と同じく、米沢藩が織物をその原材料の生産から奨励したことで発展した織物だ。米琉絣が織られていた時期もあったが、明治の後半に栃木県から技術者を呼んで学んだ「板締め」という染めの技術を導入したことで独自の織物を作るようになった。調整していたプレス機のようなものはこの板締めのための機械だった。

白鷹紬の特徴は、ほかの地域で作られる絣にくらべて、文様が緻密なことが挙げられる。また、しぼといわれる、反物にできる一種のシワの独特な風合いも特徴のひとつだ。それを実現しているのが、板締めという技法なのだ。明治期に繁栄した白鷹紬だが、現在は小松織物工房を含めて2つほどの工房が制作しているのみだという。板締めの技術もこの2つの工房にしか残っていない。

板締めが重要な白鷹紬

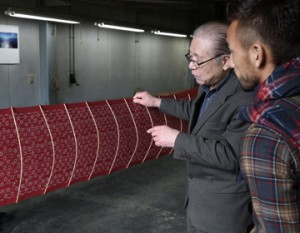

お話をしてくれたのは、小松紀夫さんと息子さんの寛幸さん。

板締めというのは、あらかじめ模様の彫り込んである板の間に糸を挟み染色していく技法。中田が驚いたのが、その板だ。板それぞれに柄が彫ってあり、最終的に反物にするときの模様を考えて板を組み合わせなければならない。

また30枚から50枚ほどの板を使用するが、板に巻きつけるさいに、糸一本一本の張り具合が均一でないと、布にしたときに模様がうまく浮かび上がらないという。そのため、細心の注意が必要となるのだ。

機械の技術と自然の繊細さで白鷹紬を作り上げる

そうして糸を巻きつけた板をプレス機で締める。そこに染料をかけて染めていく。ぶっかけ染めといわれ、1時間以上、何度も何度も染料をかけていく。それを完成させると染め上がりとなる。

さきほど板締めの技法はほとんど残っていないと聞いたが、中田が「なぜ?」と質問すると「板が乾燥すると反ったり割れる。この板の管理が一番大変でやめてしまったんだと思います」と小松さんは答えてくれた。

板に使う木は天然のもの。だからこそ管理が難しいのだという。ただ、天然の木の柔らかさが人工のものにはない、繊細さを表現してくれるのだという。また、小松さんは「パソコンのおかげでいろいろな柄に挑戦できるようになった。新しい柄にもどんどん挑戦していきたい」と言っていた。機械が可能にした柄を、自然の柔らかさが表現する。こうして伝統は新しく発展してくのだ。