海と山、両方の魅力を兼ね備えた人気観光地・福岡県糸島市。その美しい水と空気に恵まれた雷山(らいざん)のふもとで養鶏を営む「板垣ファーム」では百貨店や高級スーパーなどで取り扱われているブランド卵「てつやとのりこの玉子」を生産している。

日本一の卵をつくりたい!とブランド卵を開発

福岡市中心地から車か列車で約30〜40分。豊かな自然と美味しい地産品を求め、毎日多くの人が訪れる福岡県糸島市。新鮮な野菜やフルーツ、漁獲高日本一の鯛や養殖が盛んな牡蠣などの魚介類、地元で育てられた牛・豚・鶏などが有名で“糸島産”の地産品は福岡市内の人気飲食店でも多くのシェフたちに愛されている。「板垣ファーム」があるのはそんな糸島市の中でも少し山側に位置する雷山のふもと。美しい水と空気に恵まれた場所だ。

ここで養鶏家・板垣徹さんの祖母が養鶏を始めたのが60年以上前。その後、父・悊也(てつや)さんが事業を拡大し、現在の土台を築き上げた。「父は羽数も増やし、いい卵をつくって会社を大きくしようとしていましたが、どれだけこだわって美味しい卵をつくっても業者に安い値段で引き取られていました。そこでちょっと値段は高くても「ここの卵はいいね!」と思ってもらえる日本一の卵をつくろうと思い立ったそうです。それから通常の飼料にナラやブナの樹液(木酢)、備長炭、海藻、乳酸菌などを加えた独自の飼料を与えて完成させたのが〈てつやとのりこの玉子〉です」。ちなみに〈てつやとのりこ〉は両親の名前。卵の向こうにいる生産者のことを知ってほしいという悊也さんの思いが込められている。こうして誕生したブランド卵を直接お客様に届けるべく、徹さんが営業担当として家業に加わった。

飛び込み営業に東奔西走。徐々に口コミで人気に

「父が完成させたこだわりの卵を広めたい!」と青果店やパティスリー、飲食店などを片っ端からまわり、飛び込み営業に明け暮れた板垣さん。養鶏場から直接届く鮮度抜群でコクのある卵の美味しさはプロたちの目にとまり、徐々に取引先が増えていった。「5年くらいは営業に明け暮れました。ありがたいことに“修業先で使っていた卵を独立してからも使いたい”と言ってくださるシェフがいたり、新しい取引先をご紹介いただけたり、人から人へご縁が広がっていきました。少しずつこちらから懸命に営業をしなくてもいい状況になり、私自身も養鶏に携わることになりました」。いいものをつくり、懸命に伝える努力をした結果「板垣ファーム」の卵は人気に。今では遠方からわざわざ養鶏場に直接卵を買いにくる人も少なくない。

羽数を減らし、人にも鶏にも優しい養鶏場をつくる

板垣さんが養鶏に携わるようになって10年。少しずつ取り組んできたのが羽数の減少だ。父・悊也さんの時代に6万羽ほどいた鶏は現在約4万5000羽に。飼料高騰などの外的要因もあるが、そこには「売れるから大量生産する」という考え方をよしとしない板垣さんの思いがある。「大量生産し、残った分を業者に引き取ってもらうというビジネスモデルでは結局赤字が続きます。何より鶏の世話に手が回らなくなって、卵の質が落ちるのが一番よくない。自分は“鶏飼い”なので鶏をいい環境で育てることを何よりも優先したい」。取引先を増やすことで、注文・配達・管理などの業務が増え、その分飼育に手が回らなくなることを板垣さんは一番懸念している。

鶏ファーストの板垣さんが大切にしているのは、鶏舎の環境づくりだ。鶏糞はマメに除去し、処理場で堆肥にして農家に納めている。エサも箱に入れっぱなしにせず、1日3回、一羽一羽の体調を見ながら適量を与える。湿度が高いと鶏舎の中に匂いが籠るようになるからと、天候に合わせた換気をこまめに行っているのも板垣さんの鶏たちへの愛情からだ。「卵は鶏がどんな飼料を食べたかで殻や黄身の色、味が決まると言われますが、環境も同様に大切だと思う。鶏にとってストレスが少ない環境が整っていれば産卵率も高くなり、コクのある味わいで、殻もしっかりとし、表面がつるっとしたキレイな卵を長く産んでくれます。反対に環境が悪いと鶏が体調を崩しやすくなり、味が薄く、殻も薄くて表面がザラッとした卵になる」。鶏の健康は鶏冠(とさか)がバロメーターといわれ、不健康だと鶏冠が小さく、横に垂れることもあるが「板垣ファーム」の鶏たちの鶏冠は大きくピン!と立っている。板垣さんが手間隙を惜しまず、愛情をかけて鶏たちを育てている証だ。

また、「板垣ファーム」では収穫を手作業で行うことにこだわっている。ローラーで収穫し、機械によるパック詰めを行う養鶏場もあるが「鶏同様に卵も生き物。余計に動かすことでストレスをかけたくない」というのが板垣さんの考え方だ。当然のことながら、生き物相手の仕事なので養鶏場に休みはなく、鶏の世話や出荷は毎日行われている。1日に採れる卵は約40,000個だが、現在のところ余ることなく出荷され、取引先からも変わらぬ信頼を集めている。

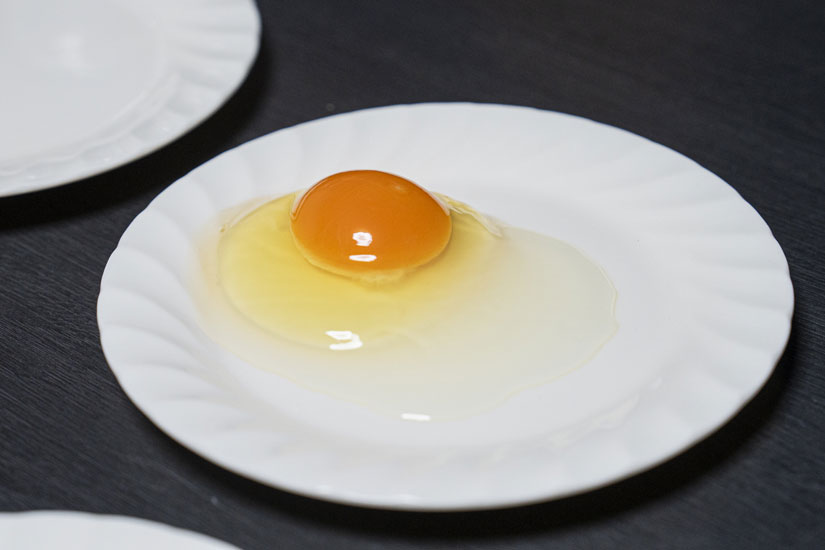

試行錯誤を重ねて完成させた飼料を与えた鶏から生まれた卵はミネラルやビタミンが豊富に含まれている。しっかりと硬い殻を割ってみると、プリッと盛り上がった白身の上に色が濃く高さのある黄身が乗り、ひと目で鮮度の良さが伝わってくる。「うちでは卵が産める生後4ヶ月程度の鶏を仕入れて育てますが、この卵を産ませるようにするのは生後6ヶ月くらいから。その時期からの鶏の卵が一番質がいい。つまり、鶏が一生のうちに産む一番いい時期の卵だけが〈てつやとのりこの玉子〉になるのです」。実際に食べてみると、ほんのりとした塩味と重厚感のあるコクが感じられ、いつも食べている卵とは明らかに違うのがわかる。「卵かけご飯がオススメです。個人的には九州の甘い刺身醤油をかけるのが好きですね。だし醤油だと味のない卵でも美味しく感じてしまうので」。卵本来の美味しさを味わうのならば、旨み成分の入っていない醤油で試すのがオススメだ。

鶏は、かけた労に報いてくれる

養鶏に携わって15年、なんと板垣さんは丸1日仕事を休んだことがないのだとか。「卵は野菜のように豊作や不作もなく安定生産できますが、生き物なので毎日世話は必要です」。とはいえ、10年かけて羽数を減らしてきた結果、最近やっと週に1回、半日程度の休みがとれるようになった。時間がとれるとバイクや自転車で出かけ、自然に癒されている。「精神的にも肉体的にも大変な仕事なので、養鶏に携われるのは60歳くらいが限界かなと考えています。でも、それまではしっかりと鶏たちと向き合って、これからもいい卵をつくり続けていきたい。やるからには責任持ってやりたいし、ちゃんと世話をすれば鶏たちが労に報いてくれます。自分がやることで鶏に迷惑をかけると思ったら潔くリタイヤして、その時に手を上げてくれる若い世代がいれば継いでもらいたい。そして、趣味のバイクや自転車で旅をする時間を持ちてたらいいなと思っています」。

父が開発した卵を初めて食べたときに感じた「美味しい!」という感動を胸に、日々鶏たちに寄り添い、美味しい卵を生産する板垣さん。1個の卵に込められた生産者の思いを感じながら卵を食べるとより一層美味しく感じられ、感謝の気持ちも湧いてきそうだ。