江戸の宝暦年間(1751〜1763年)に、武士から庭師に転身した小川治兵衞(おがわじへい)。庭園の仕事は家業として代々受け継がれ、国の指定名勝 無鄰菴庭園(むりんあんていえん)や平安神宮神苑などの名だたる庭園を数多く手掛けてきた。その志は260余年にわたり襲名という形で継承され続け、現在で十二代目。令和となっても変わらず、小川治兵衞は作庭を通して“人と自然が心を通わせる場所”を生み出している。

時代とともに変わる庭の形、それでも変わらないもの

外を眺めたとき、ふと目に入る空の色、風に揺れる植物、遠くの山並み。自然の存在は、私たちの暮らしを潤してくれる。日本では太古の昔から自然と共生してきた。飛鳥時代には最古の日本庭園が造られ、平安時代には池を中心とした「池泉庭園(ちせんていえん)」、室町時代には水を使わずに山や水の流れを表現する「枯山水庭園」、安土桃山時代には茶室に向かうための「茶庭」が誕生。いつの時代も、人々は庭を介して自然との関係を育んできた。

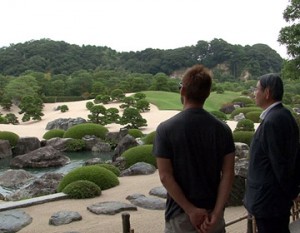

近年では建物の洋風化やライフスタイルの多様化により、庭に求められる役割も変化。それでも、庭は人と自然をつなぐ架け橋のようなものであることは変わらない。日本人の根底に流れる自然への敬意や信仰の心。そうした人と庭の関わり方を見つめなおし、より良い形をつくり上げているのが植治(うえじ)次期十二代・小川勝章さん。「自然の声に耳を傾け、そこに暮らす人との橋渡しをする」をモットーに、心安らかに過ごせる場所を目指す。

代々受け継がれる「小川治兵衞」の志

初代・小川治兵衞は江戸時代中期に武士から庭師に転身し、刀を脇に携えながら作庭に勤しんでいたそう。屋号「植治」は、植木の“植”と小川治兵衞の“治”を融合させ、職人としての誇りと名を刻んだものだ。「植治」の屋号は子孫らへ受け継がれ、「小川治兵衞」の名は当主が代々襲名している。中でも現代まで活躍ぶりが語られるのは七代目。従来の庭園とは異なり、自然の姿そのものを活かした自然主義的な庭園をつくり、多くの人を魅了。当時開通したばかりの琵琶湖疏水を取り入れることで、生きた風景としての池泉庭園を創造。第3代内閣総理大臣を務めた山県有朋邸(無鄰菴)や住友家、三井家など財界人らの作庭を任され、京都御苑、修学院離宮、桂離宮をはじめとする歴史的建造物の復元修景も手掛けた。その影響もあり、「小川治兵衞」は現在に至るまで数多くの池泉庭園を手がけている。

庭は「つくって終わり」ではなく、「つくってからが始まり」。とりわけ日本庭園は、目の前の景色だけでは語りきれない。ゆるやかな時間軸で生き、四季と共に多彩な表情を見せ、時間をかけて静かに語りかけてくるものだ。

「何十年、何百年先まで、手をかけて大切に育ててもらえる庭を」と語る小川さん。そこには、武士の精神でもある「主君に対する忠義」にも似た、庭と向き合う真っすぐな心が、今も生きている。

庭のルーツを大切に、次の時代を導く

約250年にわたり受け継がれてきた「小川治兵衞」の名。手がける仕事は、新たに庭をつくるだけではなく、長い時間を経た庭の修復を依頼されることもある。

その際、小川さんが大事にしているのは、「どんな思いで生まれ、これまでどう生きてきたのか」を知ること。その軌跡を踏まえた上で、この先どう育てていくと庭が幸せになるかを見定める。

ときには100歳の庭を101歳に育て、ときには新たな方向を見出すことも。ルーツを守りながら、時代にふさわしい姿へ導くのも庭師の役割。

「庭は、愛されてこそ生き長らえます。たとえひとりでも、気にかけてくれる人がいれば、庭はきっと応えてくれます」。

七代・小川治兵衞の想いを受け継ぎ、リニューアルした北野天満宮「風月の庭」

北野天満宮「風月の庭」は、1902年(明治35年)の「千年大萬燈祭(せんねんおおまんとうさい)」に合わせて七代・小川治兵衞が手掛けた庭園だ。それから約120年の歳月を経て、小川さんが改めて庭に息を吹き込んだ。

「風月の庭」は、風月殿をL字型に囲むように広がる。広間の正面には、築山から滝が流れ落ち、やがてカーブを描いて池へとつながる。池では鯉が泳ぎ、歩を進めれば回遊式庭園としてさまざまな景色が立ち現れる。滝石組の先には、学問の神・菅原道真公に縁ある「牛の像」と、牛の姿に見立てた庭石が並ぶ。まるで“牛を守るように”配置されたこの石組みには、信仰の心が息づいている。七代目が好んだ守山石(もりやまいし)など既存の庭石や京都の銘石・貴船石、鞍馬石を活かしながら、新しい庭のために各地から集められた巨石が滝石組から護岸組に用いられている。先代が築いた基盤を守りながら、十二代目は、現代にふさわしい「風月の庭」へと進化させた。

庭は人と自然との“静かな対話”、何度も足を運びたくなる庭へ

一歩足を踏み入れると、昨日と違う景色が広がる、それが庭の魅力。

芽吹き、苔がむし、庭の佇まいは日々変わっていく。その変化は、自然や自分自身と向き合う時間でもある。土地の形状や植物の姿を活かす日本庭園には、瞬間的な美しさだけではなく、時の移ろいのなかでにじみ出る“刹那の美”が宿る。一朝一夕に完結するものでなく、小さな変化の連続のなかでこそ見える景色がある。

「日常の何気ない時間の中で、“あの庭で話したな”とか、“あの日の景色がきれいだったな”と思い出してもらえたら嬉しいですね」。新緑や花が咲き誇る季節だけでなく、厳しい冬を越す無骨な姿も庭が見せてくれる表情のひとつ。その瞬間でしか味わえない感覚が豊かさになる。

自分自身と向き合い、より豊かに過ごす

庭を通して自然に想いを馳せるのは、自己と対峙することでもある。昨日と違う風景に、ときには自身の成長を感じ、ときには衰えを実感することも。自然のなかで生活を営んできた日本人には、それはごく自然な営み。その先に広がる未来は、庭という“自然との対話の場”が、そっと答えを示してくれるはず。

つくり手の責任を胸に、未来をポジティブに

作庭のプロセスには、山から石や木を掘り起こし、選び抜き、それぞれの命を新たな場所に根づかせることがある。どこに据えるか、どう活かすか、庭師の技術と感性が問われる瞬間だ。庭の持ち主が心安らぐ時間を過ごせるよう幾度となく調整を繰り返す。

「木が大きくなると、その成長を喜ぶ方もいますし、周りの石が覆い隠されることを悲しむ方もいます。正解は一つじゃないので、言葉にならない想いを汲み取り、庭の持ち主にとってのベストを常に模索しています」。

庭は、ときに、持ち主が亡くなったあとも生き続ける。だからこそ、据えた石や木々が健やかに長生きできるようにする責任がある。人と自然が共生していける庭であり続けるために、愛おしくなる場所を目指し、今日も小川さんは取り組んでいる。