世界に認められたジャパンブランド「今治タオル」の中で、安全と環境に配慮したタオルの製造に独自のスタンスで取り組むIKEUCHI ORGANIC。創業70年を超える老舗企業の独創的な取り組みは、代表の池内計司(いけうちけいじ)さんの強い信念に基づいたもの。同社の原点でもある創業時の工場を改装した今治ファクトリーストアだ。

改めて「今治タオル」とは何なのか

ヨーロッパから日本にタオルが入ってきたのは明治初期の頃。江戸時代から綿織物の生産が行われていた今治市では、明治27年にタオル製造が始まった。タオルの製造には大量の水を要するため、水が豊富であることが産地の条件となる。今治市の中心部を流れる蒼社川(そうじゃがわ)の伏流水は軟水で、糸や生地にやさしく綿本来のやわらかさを引き出すことができ、色が鮮やかに発色するということも、今治市がタオルの産地になった背景にあるという。現在、全国のタオル生産量の98%を今治市と大阪の泉州市で生産しており、今治市は撚糸工場(ねんしこうじょう)、染色工場、織り工場など、200近くものタオル関連工場が集まる一大産地となっている。

ブランドに込められた今治タオル品質

とはいえ今治市で製造されたタオルが全て「今治タオル」を名乗れるわけではない。今治タオル工業組合に所属する75社の組合企業が製造した、組合が定める厳しい品質基準をクリアしたタオルだけが「今治タオル」を名乗ることができる。わかりやすいのはタオルの吸水性を保証する「5秒ルール」。1cm角に切ったタオル片を水に浮かべたとき、5秒以内に沈み始めたら合格となる。

その他にもパイル保持性、対光性、摩擦や引張強さ、寸法変化率など、複数の厳しい品質基準があり、その全てをクリアしたタオルだけが、今治タオルと呼ばれるのだ。

創業時からタオル先進国に認められるクオリティを追求

オーガニックにこだわり、安全と環境負荷低減を追求し続けているIKEUCHI ORGANICの創業は1953年。その当時、まだ日本では普及していなかったバスタオルを製造し、中東や欧米に向けて輸出を始める。タオル先進国である欧米に認められる製品をつくるため、他社に先駆けて最新の織機を導入するなどの企業努力を重ね、輸出専業のタオル製造会社として、その地位を確かなものにしていった。

現在、代表を務める池内計司さんが2代目の代表取締役社長に就任したのは1983年。創業者である父親に引き続きCADシステムの導入、ジャカード織りの超高速化や電子化など、業界初の取り組みに次々と挑戦してきた。さらに1989年には、始まったばかりのエコマーク制度の認定もいち早く取得している。池内さんの心に環境配慮型の製品開発に向けた火が灯ったのはこの頃だったのかもしれない。

モノづくりの根底にあるのは品質に対する誠実さ

池内さんは「高品質なタオルは吸水性にすぐれていて、肌ざわりがやわらかくさらっとしている」と言う。原糸に含まれる細かい不純物や油脂をしっかり取り除いたり、織機で加工しやすいように原糸につけた糊を織り上げた生地から抜いたり、一つひとつの手間を惜しまずきちんとつくれば吸水性の良いタオルができる。しかし、製造の合理性を優先すると水を吸わないタオルができてしまう。

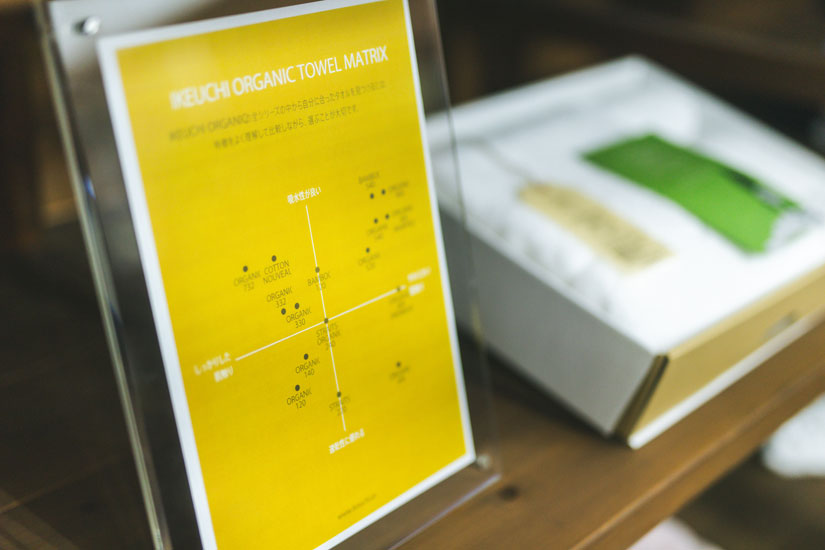

また肌ざわりをやわらかくしたいなら、原糸のヨリをほどいて原綿に近い状態にしていけば良いのだそう。しかしそうすると、肌ざわりは良いが毛羽落ちしやすかったり、耐久性が落ちてしまったりするという。池内さんは、吸水性・使い心地・耐久性のバランスを重視し、使う人それぞれのニーズに真剣に向き合いながらIKEUCHI ORGANIC としての“高品質”を追求している。

世界のコットン生産量の1%しかない希少なオーガニックコットンを使用

そして高品質であることを前提に、IKEUCHI ORGANICでは「最大限の安全と最小限の環境負荷」を企業理念に掲げている。かつてはオーガニックで栽培されていた綿花だが、生産効率を求めて農薬や化学肥料が使われ始め、次第にそれらの多用が問題視されるようになっていく。しかしタオルは日用品であるからこそ、池内さんは世界一安全なタオルをつくりたいと考えるようになっていった。故に現在IKEUCHI ORGANICでは、タオルの原料として3年以上農薬や化学肥料が使われていない畑で、遺伝子組換えではない種子から栽培した、フェアトレードなオーガニックコットンのみを採用している。

畑での栽培方法から紡績工程まで、全ての製品のトレーサビリティを公開しているのも、誠実なモノづくりの表れだ。そのポリシーに共感する熱心なファンも多く、創業70周年記念の年には、有志がサプライズでIKEUCHIORGANICの応援広告ポスターを京都市営地下鉄に出稿してくれたこともあったという。

製造過程から販売後まで環境負荷の低減を徹底

社内で使用する電力を全て風力で賄う、染色工場の廃水を世界一厳しいとされる瀬戸内海の排水基準に合わせて整えるなど、製造の背景にも環境への配慮が行き届いている。「最大限に安全なものをつくるのにはクリーンなエネルギーでなければダメだ」という池内さんの思いの現れだ。

製造した後の、タオルの使われ方にも環境への配慮を忘れていない。タオルは消耗品ではなく、長く使い続けられる愛用品であるという考えのもと、永久定番製品の開発と同時に、製品寿命をのばすモノづくりを行っている。

さらに購入されたタオルのメンテナンスも行なっている。社内に専門のクリーニング師を置いて、顧客から持ち込まれたIKEUCHI ORGANIC製のタオルを本社工場でメンテナンスし、購入時に近い状態に戻すサービスを提供している。また、大手家電メーカーの洗濯機の監修をしたこともあったという。いずれもタオルをより良い状態で長く使用してもらいたいがための取り組みだ。言葉だけの環境対策ではなく、幅広い視点からの堅実な活動に驚かされる。

目指すのは唯一無二の「食べられるタオル」

「創業120周年となる2073年までに食べられるタオルをつくる」。創業60周年に際して、当時代表取締役社長を務めていた池内さんが宣言した目標だ。とはいえ現時点でネームタグもミシン糸も99.9%オーガニックを達成している。縫製に使う糸を完全にオーガニックにすることが難しいのだという。「実は一部の製品ではすでに達成できていますが、全製品で100%を達成するにはまだまだ時間がかかると思っています。しかし、必ず達成するつもりです」と池内社長は語る。

1953年の池内タオル創業時に使われていた歴史ある木造の建物を改装した「今治ファクトリーストア」には、吸水性や肌ざわり、色やデザイン、サイズなどが異なる様々なIKEUCHI ORGANIC製のタオルが並んでいて、実際に触れてみたり、スタッフに手伝ってもらったりしながら、その違いを確かめて選ぶことができる。先に紹介したIKEUCHI ORGANIC製のタオルメンテナンスもこちらで行なっている。専用の洗濯機を使って高温を維持しながら洗濯することで、タオルがリフレッシュし、本来のやわらかさや吸水性を取り戻すのだ。高品質で安全なタオルは、結婚や出産のお祝い、気の利いたギフトとしても喜ばれているという。また、窓から工場の織機が動いている様子を見学することもできる。

2024年にはIKEUCHI ORGANICが初めて開発したオーガニックコットンタオル「ORGANIC120」が『グッドデザイン賞』(主催:公益財団法人日本デザイン振興会)を受賞した。発売から25年、つくり手としての理想を追求しながら、環境問題やオーガニックコットンへの知識を深め、進化を遂げてきたことが高く評価されての受賞だという。「タオルは毎日使うもの。安全であることを食品のレベルにまで近づけ、食べ物を選ぶようにタオルを選んでもらえるようにしたい」と語る。

食べられるタオルという理想を追いかけ、池内さんとIKEUCHI ORGANICの挑戦はこれからも続いていく。