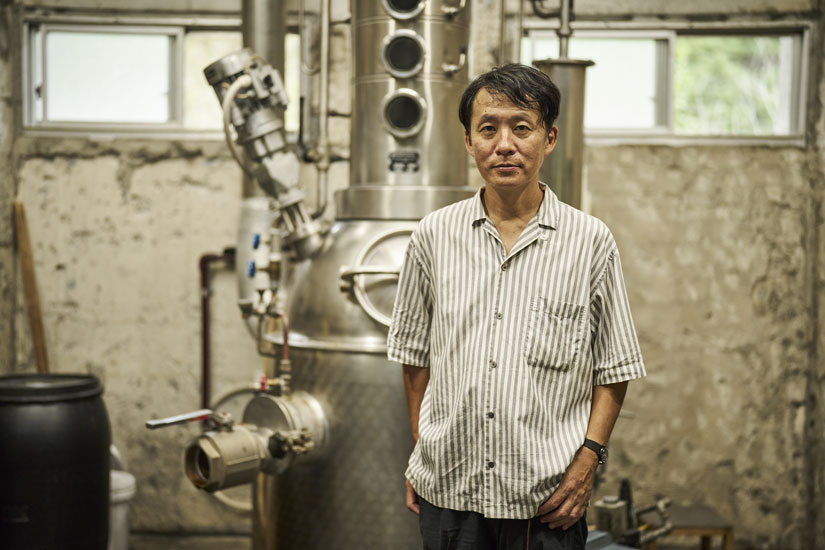

「mitosaya薬草園蒸留所」代表の江口宏志(えぐちひろし)さん。ブックショップ店主から蒸留家に転身し、一家で房総半島の中央に位置する大多喜町に移住した。薬草園で栽培する果樹や薬草、ハーブ、そして全国の生産者たちが手がけた恵みを原料に、蒸留酒「オー・ド・ヴィー」などを造り、年間約40種もの製品をリリースしている。そのものづくりのあり方に迫る。

自然から得たインスピレーションを形にする

周囲を山々に囲まれた房総半島の内陸部に位置する城下町、大多喜。酒蔵や老舗の商店が並ぶ中心部から車で5分ほど走ると、野球場や図書館などの公共施設が集約された場所がある。どこの街にでもありそうなごくありふれた光景だが、広場の脇をすり抜けて敷地の奥まで行くと不意に木々の緑が濃くなり、凛とした空気感に包み込まれる。この豊かな森に抱かれた地にあるのが「mitosaya薬草園蒸留所」である。

「mitosaya」は「実と莢(みとさや)」

旧県立薬草園の跡地を改修し、敷地内で栽培する植物と全国から届く果実などを原料にした蒸留酒「オー・ド・ヴィ=」などを造るmitosaya。フランス語でオー・ド・ヴィーは「命の水」と直訳され、狭義には主に果実を原料に使った蒸留酒を指すが、mitosayaではそうした狭い定義にとらわれずさまざまな蒸留酒、そして果実のお茶やソースに至るまで、これまで180種に及ぶ製品を生み出している。

ものづくりのスタンスは、植物が種から結実し朽ちるまでのプロセスの全体を見つめ「自然からの小さな発見を形にする」こと。そのため「実」だけでなく「莢(さや)」のような通常は捨てられてしまうような素材からも、江口さんはインスピレーションを得る。例えば、銀座のカフェでジュースとして搾った後のオレンジの皮を素材に使い、「134 Petit ORANGE」を開発。オレンジの複雑で甘美な香りが引き出されたPetit ORANGEは、アルコール度数が44%とは思えないほどのクリアーなアフターテイストが特徴的だ。

たとえ使う原料が一般的には使わない皮であっても、もとの果実が上質であれば、その風味を蒸留酒として引き出せる可能性がある。江口さんにはそうしたところに着眼するセンスがある。自然の総体を見つめる姿勢、植物に対する謙虚さと探究心を「実」と「莢」という二つの言葉に込め、この蒸留施設に「mitosaya」という名前が付けられたのである。

植物図鑑のような薬草園

「16000㎡の敷地に2棟の温室、そして蒸留所として使っている建物があります」と、薬草園を案内する江口さん。数百種の薬用植物やハーブ、果樹が区分けされて植えられており、さながらリアルな植物図鑑のようである。養蜂も行われており、暖かい日にはミツバチたちが蜜を求めて飛び交う。温室にはバーカウンターがしつらえてあり、その背後に陳列された県営薬草園時代の植物標本がこの地に刻まれた歴史を静かに伝えている。

ブックショップから蒸留家へ

江口さんはもともと都内でブックショップ「ユトレヒト」を営んでいたが、自身が気になる本をセレクトしていくなかで「徐々に自然に関する仕事をやっている人や、生活や食に根ざした本が増えていった」と振り返る。幼少期に田舎で育ったという原点もあり、自然に近い場所、そして家族との生活をより意識するようになっていく。「仕事と生活を一体化させて自然の中でものづくりをするには、何かひとつ手に技術を持ちたかった」。そうした想いをめぐらせていた時、「蒸留」という技術を知ることになる。

江口さんはドイツの蒸留家、クリストフ・ケラー氏のインタビュー記事を見かけ、その仕事に興味を抱く。出版社の元代表でもあったケラー氏の出版物をユトレヒトで扱っていた縁もあり、2015年に南ドイツにある彼の蒸留所「ステーレミューレ」を訪問し、ケラー氏の元で蒸留技術を学び始めた。彼は蒸留所敷地内の豊かな自然環境を活かして伝統的なフルーツブランデー、ハーブスピリッツの世界を革新し続けてきた人物だった。「ここで学び、感じたことを日本の果実や植物でできたらと思って始めたのがmitosayaなんです」。

閉園した公営薬草園との出会い

翌年、日本に帰国した江口さんはさっそく蒸留所にふさわしい土地を探して全国を奔走するも、場所探しは難航。自然環境に恵まれた土地であったとしても「そこにストーリーを感じさせる」ような納得がいく場所がなかなか見つからなかったのだ。

そうしてたどり着いたのが薬草園跡地だった。そこは1987年に設立された千葉県立薬草園だった場所で、薬用植物の知識の普及を目的に運営されてきた。のちに大多喜町に譲渡され、2015年末に閉園した。そこには蒸留酒の原料となる植物や果実が多品目にわたり植生し、なによりも「40年かけて育てられてきた薬草園という、他にどこにもないストーリー」が存在した。

大多喜町からこの薬草園跡地を借り受けた江口さんたちは施設を改修し、蒸留所として2018年に酒造免許を取得した。

自然の魅力を引き出すセンス

mitosayaで使う蒸留器は40年ほど前に製造されたドイツ製のもので、容量は150リットルと小型である。ひとつのものを大量生産するというよりも、多彩なラインナップを小回りよく単品で仕込んでいくmitosayaの蒸留スタイルにはちょうどよいスケール感だという。蒸留の前段階にあたる醸造工程では木桶での仕込みにチャレンジしてみたり、素材に応じて酵母を変えてみたりと、造り方は一様ではない。「うちはセオリーじゃないものばかりです」と笑う江口さんの姿勢は、商品製造という単純な枠にとどまらず「実験」を日々、楽しんでいるようにすら見える。

「素材の持つ糖分をアルコールに変える醸造という発酵技術が工程の最初にあって、蒸留はそれを凝縮するようなイメージなんですね。熱で水分を気化させてアルコール度数を高めて、そのアルコールに含まれている素材の香りをぐぐっと取り出す行為。そこには結構人のセンスみたいなものが入ってくると思っています」。

センスという意味ではいちじくの実で仕込んだオー・ド・ヴィには江口さんらしい感性が光る。蒸留後はアルコール度数の調整のために水を加えるのが通例だが、水ではなく江口さんの妻、山本祐布子(ゆうこ)さんがいちじくの葉を発酵させて作ったお茶を加えることにより「いちじくの香りを実から、葉っぱから楽しめる」という、まさにmitosayaの名の由来を体現するようなオー・ド・ヴィとして完成したものである。この「178 FIG INTIMATE」はmitosaya開園以来、毎年仕込む定番商品となって親しまれている。

さまざまなシーンに蒸留酒を

2024年は沖縄の「星のや竹富島」とともに、竹富島で採れた薬草「命草(ぬちぐさ)」を使用した蒸留酒「KUNUSHINA」を制作。デンマークのレストラン「Noma」のポップアップ「Noma Kyoto」でmitosayaとNomaのコラボレーションによる薬草酒「YUYU」を披露するなど、その活躍は目覚ましい。「最近、いろいろな人と一緒にものを作る楽しさを改めて感じています」と江口さんは話す。

その視線は足元の千葉県にも向けられており、大多喜町の落花生、隣町の睦沢(むつざわ)町で作られた干し芋、いすみ市特産の梨を使った蒸留酒を生み出すなど「千葉シリーズ」にも力をいれる。「こうやって自分たちが面白がってやっていると、周辺にもいい影響を与えられるかもしれないと思っていて。大多喜は不便な場所にありますけど、今は不便さも価値になりうる時代ですからね」。

薬草園というフィールド自体にも改めて光を当て、数ヶ月に一回程度だった園内開放日を毎週金曜・土曜に増やし、敷地内にショップ「YA(ヤー)」も開設。これまで以上に訪れた人が直接この地の自然や蒸留酒の魅力を体感できるようになった。「家庭の食卓に蒸留酒があるような風景がもっと広まったらと思っていて。そこにいる親しい人たちとの会話をゆっくり楽しむのに、こういうお酒があったら本当にいいと思うんですよ」と江口さんは力強く語る。さまざまな地域の自然、人と関わり合いながら常に新しい感性を製品に凝縮させてきた江口さん。これからの挑戦も楽しみでならない。