食文化のグローバル化に伴い、日本の食卓はめまぐるしく変化した。日本人の1人当たりの米の年間消費量は、昭和37年を境に減少し続け、令和2年の消費量はついにピーク時の半分を切った。和食文化の衰退に伴って、和食と共に愛飲されてきた日本酒もまた、ビールやワインに押されて下降の一途を辿っている現在。市場が縮小していくなか、ただ旧来のスタイルに倣っているだけでは衰退していくだろう。長野県諏訪市の老舗酒蔵「宮坂醸造」の宮坂直孝社長、勝彦さん親子も、尊ぶべき伝統との狭間で葛藤しながら、逆境に屈することなく新たな挑戦をはじめていた。

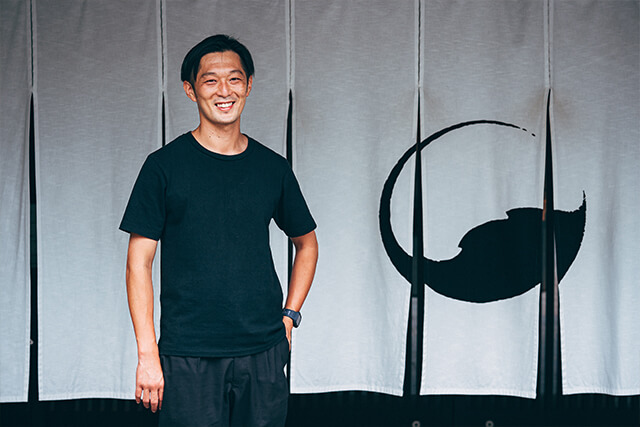

信州一大きな湖、「諏訪湖」近くに酒蔵を構える宮坂醸造。360年の歴史をもつ同社は、御柱祭で有名な諏訪大社の御宝鏡「真澄鏡(ますみのかがみ)」に由来する銘酒「真澄」の名で広く知られている。生産量は長野県一を誇り、全国的にも名高い酒造だが、その歩みは決して平坦なものではなかったと、次期当主の勝彦さんは話す。

宮坂醸造の歩み

宮坂家の本家は、戦国時代までこの地を治める諏訪家の家臣だった。武田と織田との戦乱に翻弄され、刀を置いて酒造業に着手したのが始まりだ。しかし、明治から大正へと時代が遷り、酒蔵の経営が厳しくなると、本家は味噌の醸造へと転換。代わりに酒造りの舵取りを任されたのが分家の宮坂勝さん──宮坂勝彦さんの曽祖父にあたる人物だ。

当時20代だった宮坂勝さんは、同年代の杜氏とともにいつか日本一の美酒を造ることを夢見て、醸造する酒の品質向上に注力。その甲斐あってか1943年、宮坂醸造はついに全国清酒鑑評会で第一位を獲得する。その後も次々に名だたる鑑評会で賞を獲得し、信州の名も無い酒蔵だった宮坂醸造は一躍脚光を浴びることとなった。

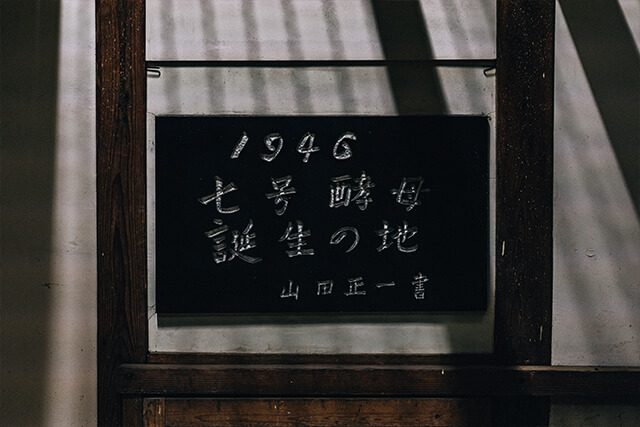

蔵の躍進を支えた「七号酵母」

この「真澄」大躍進の理由、そこには蔵付きの酵母であり、やがて優良な酵母として「きょうかい酵母」として認定される「七号酵母」が大きく影響している。

上位入賞を繰り返していた真澄は多くの研究者の注目を集め、その結果、当時の最高権威である大蔵省醸造試験場の山田正一博士が視察に入るまでに至る。それだけでも名誉なことだったが、隅々まで丹念に酒蔵を見てまわった博士は、発酵中のもろみから新種の酵母を発見した。これが宮坂醸造の蔵付き酵母、後に七号酵母と名付けられるものだ。

酵母とは、日本酒の発酵に使われる菌類の一種。じつは、日本酒に与える影響が米よりも大きいと言われるほど重要な要素で、特に風味に関係する香気成分と酸を作っている。当時はまだ野生の蔵付き酵母を使用する酒蔵も多くあったが、野生酵母は酒蔵を汚染してしまうなどのリスクを伴う不安定な菌だった。

一方、この七号酵母は、これまでの酵母よりも発酵力が強く低温でも発酵できる。高温の発酵で出てしまうオフフレーバー(雑味)が少なく、透明感のある味わいとオレンジのような華やかな香りが特徴だ。日本酒業界に新たな風を吹かせた七号酵母は博士によって持ち帰られ、「きょうかい酵母」として全国の酒造所に配布。七号酵母の普及は業界全体の品質向上につながり、安全でおいしい酒造りにおおいに貢献した。発見から70年以上経った現在でも七号酵母は全国の半数以上の酒蔵で使用されていると言われ、愛飲されている。

日本から世界へ。グローバルを見据えた酒造り

その後、宮坂醸造は新たな時代の到来を先読みし、東京への進出を推し進めた。直孝現社長が慶応大学卒業後、ワシントン州にあるゴンザガ大学への留学を経て1983年に入社すると、その留学経験を活かし2000年頃から海外への販路拡大を開始していく。こうして、宮坂醸造は代々、常に時代を読み解き行く先を見据え、今その時代に添った日本酒を作り続けてきた。

そして、2019年。平成から令和という新たな時代に宮坂親子が取り組んだひとつの改革。それは酒造りに使用する酵母を自蔵の代名詞ともいえる七号酵母に一本化するという、原点回帰を掲げた大きなシフトチェンジだった。

七号酵母への一本化

現在、社長室長を務める勝彦さんは、大学卒業後、都内の有名百貨店でアパレルを担当。2013年に退社し、蔵に入ったのだが、その当時の宮坂醸造はマーケットで好まれる味や香りを追い求め、トレンドに合わせてさまざまな酵母を使用していたという。

しかし、日本酒業界もすでに多様化の時代へとシフトしはじめ、トレンドを追うことばかりが“正”ではなくなっていた。日本酒自体、旧来の土俵を飛び越え、ワインやビールと共に「SAKE」として世界での地位を確立。このレイヤーで戦っていくためには、より一層自分たちの個性と魅力を表現し「ほかとはちがう酒造り」を行っていく必要があると感じていた勝彦さんは、アパレル業界で培った先見の明により「七号酵母への一本化」という、あえて狭い領域に特化することにこれからの時代に対応する価値を見出していた。そして2019年、「宮坂醸造ならではの“個”」「料理の味わいを引き立てる質の高い食中酒」というふたつのテーマを掲げ、新たなラインを立ち上げるプロジェクトをローンチさせた。

とはいえ、華やかな味わいは出しにくいと言われていた七号酵母。求める味わい、香りを表現するために幾度もの試作を重ね、相当な時間を要した。味に結果が出たあとも、全ての酒を七号酵母に一本化することは容易ではなかったという。ときには県外の酒蔵から得たヒントも大いに活用した。

こうしてリリースされたのが「真朱-AKA-」「漆黒-KURO-」「白妙-SHIRO-」「茅色-KAYA-」と名付けられた4本の酒。バラエティに富んだ現代の食卓で、どんな料理にも対応できるようにと宮坂醸造が試行錯誤を重ねて生み出した自信作だ。

2019年に発売したこのシリーズは、諏訪地方の美しい水と涼しげな風を感じる味わいが魅力。「真澄」のリブランディングは、勝彦さんが掲げてきた「日々の食卓に彩りを添える酒」を見事に実現。原点回帰と革新を併せ持った発想が、七号酵母の魅力を唯一無二の形で表現したのだった。

宮坂醸造の目指す「これからの真澄」

世界進出を目指して七号酵母に特化した商品開発に取り組み始めた宮坂醸造は、リブランドに合わせてシンボルマークも変更。日本酒らしい力強さと威厳あるイメージの漢字から、「水鏡に映り込む一枚の蔦の葉」というシンプルで洗練されたロゴを創り出した。

蔦は宮坂家の家紋。逞しく這い上がり葉を茂らせる蔦は、古来繁栄の象徴だった。水鏡や酒盃に映り込んだ蔦の葉の形状が表すのは、蔵人が重んじる「和醸良酒」の和、そして輪。ブランドメッセージである「人 自然 時を結ぶ」に含まれる伝統と革新の二面性と、七号酵母の穏やかで調和のとれた風味、世界へ向けた酒文化の発信といった想いが込められている。

ちなみに、リブランドでシンボルマークを選択したのは、日本語が読めない海外の人たちにも宮坂醸造の日本酒を覚えてもらうためだ。世界共通で認識されるシンボルが、宮坂醸造の酒を世界に広める架け橋になってくれると信じている。

また、海外進出は単に日本酒を広めるだけでなく、「日本酒の価値や特性を見つめ直し、再認知する機会でもある」と勝彦さんは話す。例えば宮坂醸造がほとんど認知されていない海外の都市で自蔵の酒をアプローチする場合、ゼロから説明が必要になる。その度に言語化し、説明を続けることで自分たちも真澄、ひいては日本酒に対しての理解が深まっていくそうだ。

海外展開を視野に入れ、本気で海外の名醸酒と同じレイヤーで戦っていこうとした時に、そのための知見を得るためには、視察だけでは足りないということを強く感じた。ビジネスを介したやりとりが、より深い交流や学びをもたらしてくれる。

ワインやビールに比べると、まるで鎖国状態だった日本酒産業。世界規模で見ると、ワインは2兆円もの流通があるが、日本酒は未だに450億円程度しかない。今後、目指すべきは、世界の市場流通でワインと肩を並べる酒になること。その一端を宮坂醸造が担えるようになったら良いと語る勝彦さん。その目にはすでに、次期当主としての自覚、そして威厳が宿っている。