市場に出回る真珠の大部分が養殖期間が1年未満で出荷する当年物のなか、「越し物」と呼ばれる2年ものの真珠にこだわり、自社で加工・販売まで行なっている天成真珠。会長である山本正徳さんはアコヤ真珠の特長は美しいテリであり、宇和島市由良半島の美しい海だからこそ高品質な真珠ができると語る。

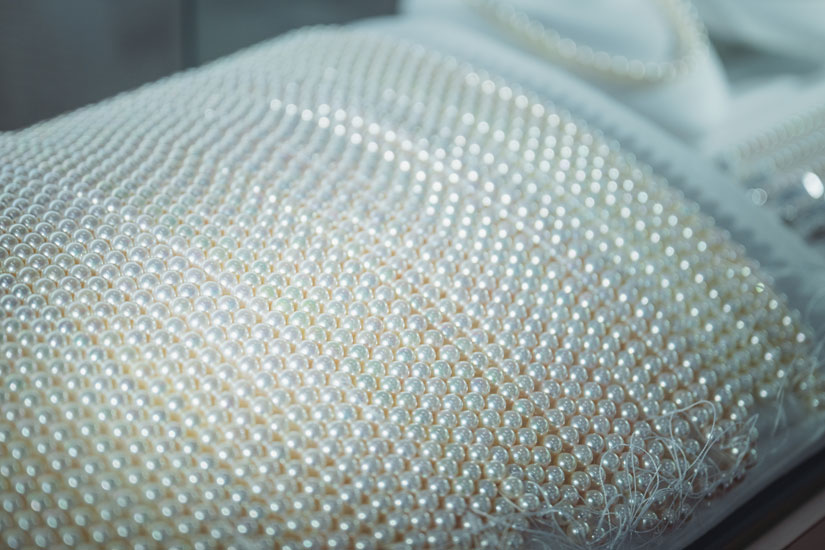

巻きが厚く深みのある繊細な光沢が見事な越し物真珠

天成真珠の養殖場がある愛媛県宇和島市の最南端に位置する由良半島の海は、かつて真珠養殖には向いていないと言われていたという。しかし山本さんの父が数人の仲間たちと果敢に挑戦し、成功させたことが現在の天成真珠の礎となっている。

市場に流通している真珠の大部分が当年物であるのに対し、天成真珠が生産する真珠のほとんどが、2年間かけてゆっくり育てられた「越し物」と呼ばれる希少な真珠だ。豊かな海という自然の恩恵を受けながら、アコヤ貝の生命力と人の技術によって産み出される高品質な真珠は、一つひとつの個性を最大限に引き立てつつ自社ブランドのジュエリーに加工される。

豊かな海の恵みと人の手による技術で健やかに育まれる真珠

真珠は貝の体内でできる天然の宝石だ。アコヤ貝や黒蝶貝といったある種の貝の体内に異物が入り、貝が異物から身を守ろうと真珠層を分泌して異物を包み込むことで真珠となる。

真珠の養殖は、アコヤ貝の中に真珠の芯となる核を入れる「核入れ」に備えて、母貝となるアコヤ貝の活性を低下させることから始まる。母貝に核を入れる「珠入れ」は、貝にとって手術であり大きな負担となるため、活性を下げて眠らせた状態にすることで核を入れる際のショックを和らげるのだそう。

母貝の活性が十分下がったことを見極めたら、専用の器具を使って貝の口を開け、母貝の神経や組織を傷つけないよう細心の注意を払いながら、素早く正確に核を挿入する。この珠入れには非常に高度な技術が必要とされ、珠入れの良し悪しが真珠の形や傷に影響するのだという。

珠入れを終えた約50,000個の母貝は籠に入れられ、波の穏やかな湾内で母貝の体力が回復するまで養生させ、養生を終えたら栄養分の豊富な沖に出して核に真珠層が巻いていくのを待つ。しかし、ただ待つだけではなく、母貝の表面に付着して貝の成長を妨げる要因となるフジツボや海藻を取り除いたり、水温の変化に合わせて貝を沈める水深を変えたり、貝の状態を見て筏の場所を移動したりするなど、母貝にとって最適な環境を維持するため日々の世話や気配りが欠かせない。その上で天成真珠では過密養殖による漁場環境の悪化や赤潮、病害の発生、水質汚染などに配慮して養殖量を抑制し、自然環境に負荷をできるだけ与えないよう、少量高品質な真珠の生産を目指している。

色彩を伴った深みのある輝きがアコヤ真珠の真骨頂

真珠は主に、大きさ、色、照り、巻き(核の周りに形成される真珠層の厚さ)、傷、形という6つの観点で評価され、白く光沢があって巻きが厚く、傷がなく真円に近いほど価値が高いとされる。中でも照りと巻きは真珠を評価する上で非常に重要な要素だと山本さんは言う。照りとは複雑で豊かな色合いに変化する輝きであり、巻きとは真珠層の厚さのことを示す。美しく透明感のある強い輝きはアコヤ貝が分泌する真珠層の厚みと密接な関係があり、養殖期間の長さと真珠層の巻きの厚みは正比例するため、「越し物」は当年物より一層深みのある輝きを放つ極上の真珠となる。

浜上げのタイミングの見極めは真珠職人の極意

2年間育てると言っても、長く育てるということは母貝の生存率の低下や、自然にできてしまうえくぼや傷などのリスク拡大にも直結している。山本さん曰く「巻きは漁場、照りは浜上げ(母貝から真珠を取り出すこと)のタイミング」だという。アコヤ貝は冬になるとより緻密な真珠層を分泌し始め、「化粧巻き」と呼ばれる淡く美しい色が付いてくる。由良半島の海は早めに水温が下がるため、自ずと真珠層を分泌する時間が長くなり、化粧巻きが厚くなる。その化粧巻きが最表面に出てくるタイミングで母貝から真珠を取り出すことによって、照りの強い美しい真珠となる。「白蝶真珠や黒蝶真珠といった南洋珠は、水温の高い海で養殖されるため化粧巻きが出ないんです。複雑に変化する繊細な輝きはアコヤ真珠ならではの魅力ですね。通常、真珠は『匁』という単位で量り売りされますが、その中に飛び抜けたものがあります。それをジュエリーに加工することで付加価値をつけていきたいんです」と話す。

真珠養殖を取り巻く環境の変化にどう対応していくか

由良半島の美しい海だからこそ、安心して越し物を育てることができるとはいえ、近年の温暖化の影響等もあって海の環境が不安定になり、苦労は絶えないという。赤潮や台風で一瞬にして全滅するというリスクも当然あるし、平成7年に発生したアコヤ貝の大量へい死も記憶にまだ新しい。「海をいい状態にしなければいけないけれど、自分だけの力ではできない。他の産地ではアコヤ貝が育たなくなってきているところも出てきています。今は温暖化に耐え得る母貝を育てようとしています」。

また母貝業者の後継者が減少しているという問題もある。母貝を育ててくれる人がいるからこそ良い珠をつくることに集中できるため、母貝業者の減少は深刻だ。真珠養殖業者としての良い珠づくりと平行して、産業を維持する方法を考えていかなければと仲間たちにも訴えかけている。

次の世代へと紡がれ、世界へと広がる天成真珠の物語

それぞれの養殖業者によって養殖技術には差がある。かつては“自分たちの技術を守っていこう”というスタンスだったが、今は情報を共有して業界全体で盛り上げようとしているという。「人口も減って市場の需要も下がってきているけれど、熱心なファンはいます。日本には昔からおばあちゃんやお母さんが、孫や娘が成人したら真珠を贈るという文化があります。ダイヤモンドにはない文化であり、大事にしていきたい。今はまだ自分たちで泥臭くやっていますが、首都圏に“宇和島の真珠”として認めていただいているし、質のいい真珠を求めるお客さまがいらっしゃるから商売が続いていると思っています」と話す。

真珠を育てるかたわら自分たちで販売方法を模索し、イベントや催事以外にインターネットで販売する手段も確立した。アジアでの需要が増えてきていることもあり、海外で販売する機会をつくりたいとも考えているという。産地によって目指すところは異なるが、「越し物」の照りと巻きにこだわった「宇和島の珠」を出したい、良い物を届けたいという山本さんの想いは強い。生産量日本一を誇ってきた宇和島真珠のブランドを守るため、また地域のためにも真珠産業を残したいと、真珠の魅力を発信し続けている。